企业应该上多套低代码吗?由Gartner魔力象限报告浅谈企业低代码使用现状

原创企业应该上多套低代码吗?由Gartner魔力象限报告浅谈企业低代码使用现状

原创

本文作者:得帆信息联合创始人兼CTO徐翔轩

大概在2017年前后,国际知名信息技术研究和分析企业Gartner,开始稳定、持续跟进低代码领域。低代码的称呼方式从HPAPaaS逐步过渡到Low-Code/aPaaS。

2019年,Gartner发布《Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms》报告。从这个报告起,Gartner对低代码在全球范围内的应用前景越发乐观和积极。报告原文提到:

- 到2024年,四分之三的大型企业将使用至少四种低代码开发工具进行IT应用程序开发和公民开发(citizen development,可以认为是非IT背景的用户进行开发,例如:业务用户/产品经理/业务顾问等)。

- 到2024年,低代码应用程序开发将承担65%以上的应用程序开发活动。

2019年,我个人对以上观点抱有积极的态度。2021年起,国内客户才开始广泛接受低代码的概念,中大型客户逐渐开始应用低代码平台,我发现这些观点似乎不那么牢靠。尤其是在当下,24年已过,国内并没有出现3/4的大型企业选择超过4种低代码开发工具的态势。

Gartner观点再思考

我在2024年与Gartner国内外分析师有过不少探讨,尝试理解这些观点背后的认知落地到底是什么,以及是否有限定性条件。总体来看,这些观点主要包含两层含义:

1、有一些语境下讲的“低代码”,泛指低代码类型的工具(或超级自动化领域中诸多产品的集合),不限于典型的低代码产品,还囊括BI、RPA、AI Agent等工具产品;

2、在特定的低代码报告中提到这个观点,主要针对海外市场。Garnter的分析师也多数认同中国市场内,大型企业选择多套专业低代码平台的情况并不多见。

其中第2点,与我们对国内市场的感知比较趋同。但到底是什么原因,导致这些差异的发生呢?

低代码的适用场景

根据我们对中大型组织/企业客户的低代码选型关注点的持续观察和积累,以及低代码平台的实际落地情况来看,最核心的原因是低代码平台(或类似工具/平台软件的)准入成本高。

我们可以从两个角度进行分析:

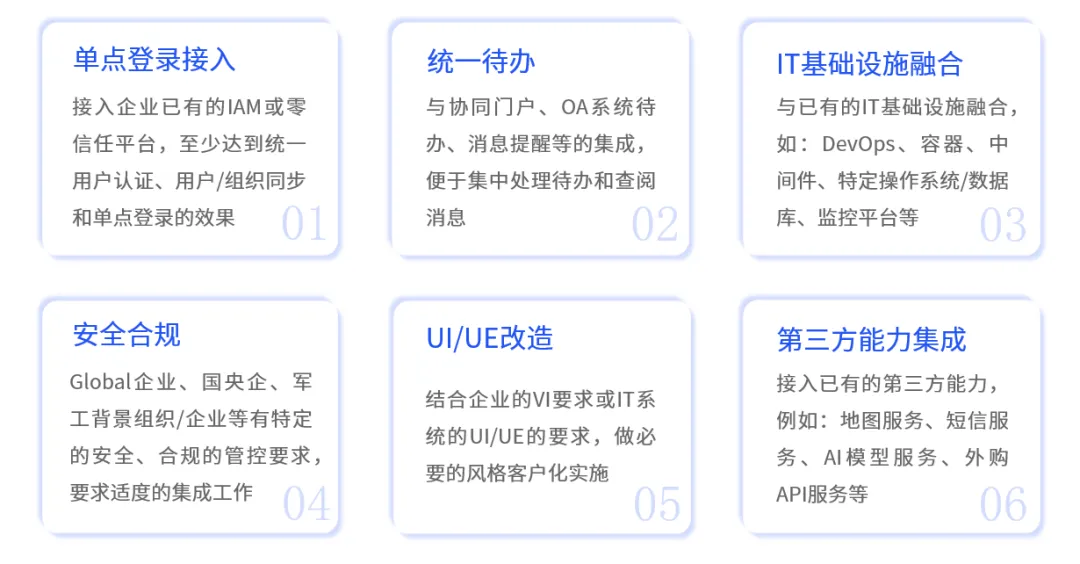

角度1:技术准入成本/要求多且高

企业接入低代码平台时的需求和要求包括且不限于:

角度2:非技术准入成本/要求复杂

企业接入低代码平台时的考虑因素包括且不限于:

01

国外广泛接受SaaS模式,但国内软件产品以私有化部署为主,其选型周期更长、考虑因素和需验证的内容更多,如服务和供应商的稳定性等,因软件产品采购后会成为企业资产,总体更为谨慎;

02

工具软件不直接解决特定业务问题,相较于垂直领域业务软件,其可行性研究与立项的难度更大,更不用说采购多套(不过23年起低代码明显成为中大型组织/企业的必选,初次采购的可行性论证问题不再成为卡点);

03

如若涉及相近品类产品,立项和采购(尤其是国央企背景的组织和企业)客观上会比较复杂,涉嫌重复采购等合规性风险,在其推广和实践价值没有得到论证之前,很难再新购或替换原采购的低/无代码平台;

可以看到,中大型企业引入、应用平台类软件,有一定门槛,且成本较高,再考虑到其发挥价值需要一定的时间周期,对供应商的能力要求也更高。平台投产应用后,低代码平台、基于平台交付的应用、以及平台沉淀的业务数据,都需要监控、运维和治理,如果有多套,其成本和工作量也会成倍增加。

因此,在购买一套低代码工具/平台类软件,没有出效果,价值没有被证明之前,国内中大型组织/企业中短周期内一般不会再购买和使用相近品类产品。

近期低代码平台使用趋势

原本以上讨论可以告一段落了,但有意思的是,我们发现最近几年不少企业开始寻求(低无代码能力结合的)低代码平台作为替代或补充方案,主要以下三类场景:

场景1:

先选择了无代码平台,有超过1年的应用实践经验,且通过场景的渗透,已经取得一定成效。IT/数字化团队认同低无代码的价值,对无代码的能力边界和不足(性能瓶颈、数据分析利用不便、难于二次开发、个性化需求无法实现等)有清晰认知,希望找寻低代码平台,实现复杂场景甚至替换原无代码平台;

场景2:

先选择了无代码平台,围绕由业务部门自行搭建中长尾需求的模式有一定探索。IT/数字化团队参与度不高,但已看到其价值,希望引入低代码平台,与原无代码平台并存,成为面对不同类型需求和交付主体的差异性解决方案;

场景3:

先选择了开发平台,在解决专业开发者技术效能上有一定探索,但发现很难整体性缓解IT/数字化团队面对的供需不平衡的问题。希望寻求低无代码方式,快速实现非必需高定制场景需求(低代码使用场景,可以参考:低代码平台到底适用于哪些场景?)。此类场景较少,我们暂不作为讨论重点。

*特别说明:此处先笼统把低代码范畴产品分为无代码、低代码和开发平台,后续会有文章做详细分类说明与解释。

前两种情况,因为企业IT/数字化团队已经应用过低代码平台,且对其有充分认知,因此,前面提到的立项和采购的难题已迎刃而解。这类企业不少已经进入了低代码应用的第2阶段——引入低代码平台(尤其是低无代码结合类型的低代码平台),更大面积推广应用低代码平台、实现更复杂业务场景,持续深化应用的广度和深度。

综上,虽然国内中大型组织/企业同时选择多套低代码平台的情况不多,但已有了无代码平台的组织/企业,会在探索和积累到一定阶段时引入低代码平台,替换原无代码平台,或成为整体低无代码解决方案的有力补充。

原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。

如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。

原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。

如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。