[MCP学习笔记]MCP灰度发布系统:流量染色与渐进式迭代

原创一、引言

MCP(Model Context Protocol)集成了流量染色和渐进式迭代等多种先进技术,为软件发布提供了更强大、更灵活的解决方案。

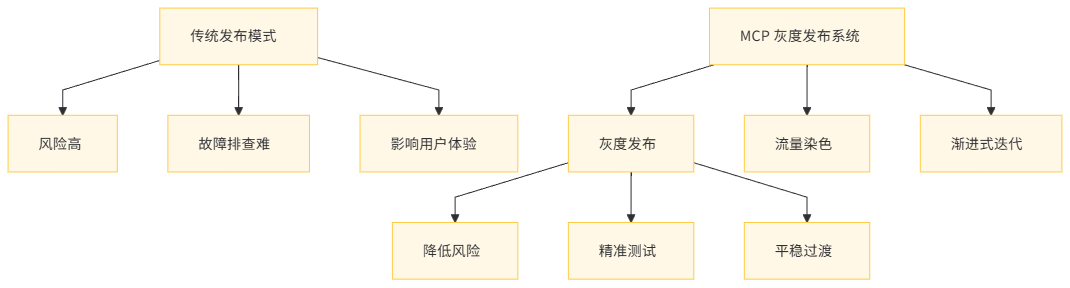

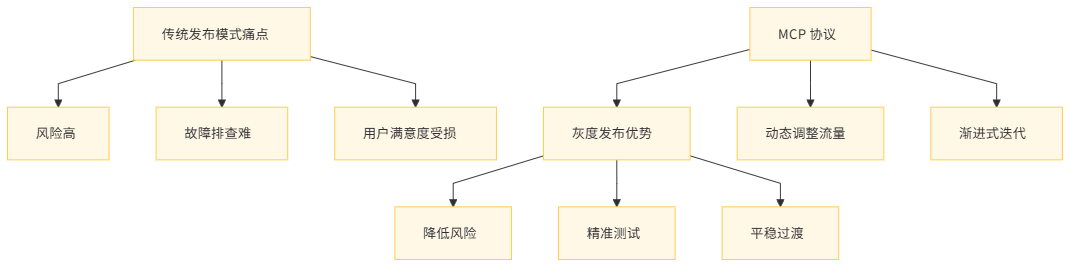

二、项目背景

(一)传统发布模式的痛点

- 全量发布风险高 :在传统的全量发布模式下,一旦新版本软件存在严重问题(如重大漏洞、性能瓶颈等),将会影响所有用户,可能导致系统崩溃、数据丢失等严重后果,给企业带来巨大的损失。例如,某知名电商网站在一次全量发布新功能后,由于代码中存在一个逻辑错误,导致大量用户无法正常下单,最终造成了数百万的经济损失。

- 故障排查困难 :全量发布后,当问题出现时,很难确定是新版本引入的问题还是旧版本就存在的潜在问题,这增加了故障排查的难度和时间成本。开发团队往往需要花费大量时间在日志分析、代码回溯等环节,才能定位问题的根本原因。

- 用户满意度受损 :用户对于软件的稳定性要求越来越高,频繁的全量发布导致的问题会影响用户对软件的信任和满意度,进而可能导致用户流失。特别是在一些竞争激烈的行业,如社交软件、在线游戏等,用户很容易因为软件质量问题而转向竞争对手的产品。

(二)灰度发布的优势

- 降低风险 :灰度发布通过将新版本逐步推送给部分用户,限制了新版本可能带来的问题的影响范围。如果出现问题,可以及时回滚,而不会对所有用户造成影响,从而有效降低了软件更新的风险。

- 精准测试 :开发团队可以针对特定的用户群体(如内部员工、特定地区用户、活跃用户等)进行灰度发布,这些用户可以作为新版本的 “试验田”,帮助开发团队发现潜在的问题和收集真实的用户体验反馈。例如,某移动应用通过灰度发布将新功能推送给内部员工,员工在日常使用过程中可以及时反馈功能的易用性、性能等方面的问题,为后续的优化提供依据。

- 平稳过渡 :灰度发布可以实现新旧版本的平稳过渡,避免了全量发布时可能出现的系统负载激增、用户不适应等问题。开发团队可以根据监控数据和用户体验反馈,逐步扩大新版本的发布范围,确保系统的稳定运行。

(三)MCP 协议的提出

随着灰度发布在实际应用中的不断深入,开发团队发现现有的灰度发布方案在灵活性、可扩展性以及与应用业务逻辑的深度整合等方面还存在一些不足之处。例如,一些方案只能基于简单的用户 ID 或 IP 地址等维度进行灰度流量划分,无法满足复杂业务场景下对多维度、动态灰度策略的需求;同时,现有方案在与应用的模型层(Model Layer)进行交互以实现更精准的上下文感知灰度发布方面也存在一定的局限性。

为了解决这些问题,MCP(Model Context Protocol)协议应运而生。MCP 协议旨在为灰度发布提供一种更强大、更灵活的框架,使开发团队能够根据应用的业务逻辑和模型上下文,动态地进行流量染色和灰度策略调整,实现渐进式的迭代发布,从而更好地适应现代软件开发的复杂需求和快速变化的业务环境。

三、MCP 灰度发布系统的发展历程

(一)初始阶段(概念验证)

在 MCP 灰度发布系统的最初阶段,开发团队主要是基于对现有灰度发布方案的深入研究和分析,提出了 MCP 协议的基本概念和理论框架。通过一些小型的实验项目,验证了 MCP 协议在理论上是否可行,以及它是否能够解决现有灰度发布方案所面临的一些关键问题,如多维度流量划分、动态灰度策略调整以及与模型层的深度整合等。在这个阶段,开发团队主要关注的是 MCP 协议的核心概念和技术原理的验证,系统的功能和性能等方面还没有得到充分的开发和完善。

(二)雏形阶段(原型开发)

经过概念验证阶段后,开发团队开始着手开发 MCP 灰度发布系统的原型。在这个阶段,团队成员根据 MCP 协议的理论框架,设计并实现了一些基本的灰度发布功能,如基于用户属性的流量染色、简单的灰度策略配置和管理等。同时,团队也初步尝试了将 MCP 协议与实际的应用模型层进行集成,探索如何通过 MCP 协议实现根据应用业务上下文动态调整灰度流量的机制。虽然此时的原型系统在功能上还比较有限,性能也需要进一步优化,但它为后续的开发工作奠定了基础,验证了 MCP 协议在实际应用中的基本可行性。

(三)迭代发展阶段(功能完善与优化)

随着原型系统的初步成功,开发团队进入了 MCP 灰度发布系统的迭代发展阶段。在这个阶段,团队根据用户的反馈和实际应用中的需求,不断对系统进行功能完善和性能优化。例如,增加了对更多维度的流量染色支持(如设备类型、浏览器版本、业务参数等),丰富了灰度策略的配置选项,提高了系统的监控和报警能力等。同时,团队也注重系统的可扩展性和可维护性,采用了一些先进的软件架构设计模式和开发技术,如微服务架构、容器化部署等,使 MCP 灰度发布系统能够更好地适应不同规模和复杂度的应用场景。

(四)成熟阶段(广泛应用与持续改进)

经过多个迭代版本的开发和优化,MCP 灰度发布系统逐渐走向成熟,并在多个实际项目中得到了广泛的应用。在应用过程中,开发团队不断收集用户的使用数据和反馈信息,持续对系统进行改进和优化。同时,团队也积极与其他开发社区和组织进行交流和合作,借鉴其他优秀的灰度发布方案的优点,进一步提升 MCP 灰度发布系统的性能和功能。目前,MCP 灰度发布系统已经成为众多企业进行软件发布的重要工具之一,为软件的稳定、高效发布提供了有力的支持。

四、MCP 灰度发布系统的设计原理

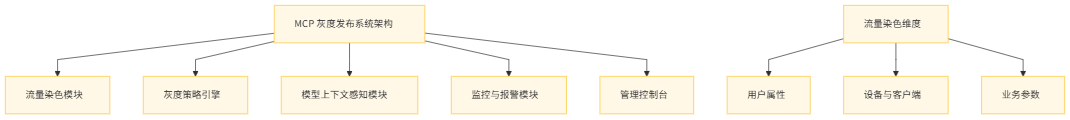

(一)系统架构

MCP 灰度发布系统采用了一种多层次、模块化的架构设计,主要包括以下几个核心组件:

- 流量染色模块 :负责对进入系统的用户请求进行染色标记,根据预定义的染色规则(如用户属性、业务参数等)为每个请求分配一个特定的灰度标识。这个标识将贯穿整个请求的处理流程,为后续的灰度策略执行提供依据。

- 灰度策略引擎 :根据流量染色模块生成的灰度标识以及预先配置的灰度策略规则,决定是否将请求路由到新版本的应用服务。灰度策略引擎支持多种策略配置方式,如按比例分流、分组分流、基于业务规则的分流等,可以灵活地满足不同场景下的灰度发布需求。

- 模型上下文感知模块 :与应用的模型层进行深度集成,实时获取应用的业务上下文信息(如用户状态、业务流程阶段、数据模型属性等)。这些上下文信息将作为灰度策略决策的重要参考依据,使系统能够根据应用的实际业务情况动态地调整灰度流量分配,实现更精准的灰度发布控制。

- 监控与报警模块 :对灰度发布过程中的各项关键指标(如新旧版本的性能指标、错误率、用户行为数据等)进行实时监控和数据采集。当监控指标超过预设的阈值时,系统将自动触发报警机制,及时通知开发团队进行问题排查和处理,确保灰度发布过程的稳定性和可控性。

- 管理控制台 :为开发团队提供了一个直观、易用的用户界面,用于配置和管理灰度发布策略、查看监控数据和报警信息、进行版本回滚等操作。通过管理控制台,开发团队可以方便地对 MCP 灰度发布系统进行集中管理和控制,提高灰度发布的效率和灵活性。

(二)流量染色原理

流量染色是 MCP 灰度发布系统的核心功能之一,其基本原理是通过对用户请求中的特定信息进行分析和标记,为每个请求分配一个独一无二的灰度标识。这个标识将用于后续的灰度策略决策,确定该请求是被路由到新版本还是旧版本的应用服务。

流量染色规则可以基于多种维度进行定义,常见的染色维度包括:

- 用户属性维度 用户 ID :根据用户的唯一标识符进行染色,例如,可以将用户 ID 的哈希值对某个基数取模,根据余数将用户划分为不同的灰度组。这种方式可以实现对特定用户群体的精准灰度发布,常用于对内部测试用户、VIP 用户等特定用户群体进行新版本功能的优先推送。 用户角色 :根据用户在系统中的角色(如管理员、普通用户、游客等)进行染色。例如,可以将新版本功能仅推送给管理员用户进行测试,确保新功能在管理员权限下能够正常运行,然后再逐步推送给其他普通用户。 用户地理位置 :通过分析用户请求的 IP 地址,确定用户的地理位置信息,然后根据地理位置进行染色。例如,可以将新版本功能首先推送给某一特定地区的用户,观察该地区的用户对新功能的反馈和使用情况,再决定是否向其他地区推广。

- 设备与客户端维度 设备类型 :根据用户使用的设备类型(如手机、平板电脑、电脑等)进行染色。如果新版本功能在不同设备上的适配性存在差异,开发团队可以先对某一特定设备类型进行灰度发布,针对性地进行测试和优化。例如,针对新推出的移动端功能,先对手机设备用户进行灰度发布,确保在手机屏幕尺寸、触摸交互等方面能够正常运行。 客户端版本 :依据用户使用的客户端软件版本进行染色。当新版本的应用需要与特定的客户端版本进行配合时,可以通过客户端版本染色,将新版本功能推送给使用符合要求的客户端版本的用户。例如,某在线办公软件推出了一项新的协作功能,该功能需要客户端版本至少为 2.0,通过客户端版本染色,可以确保只有使用 2.0 及以上版本的用户能够访问到该新功能,避免了因客户端版本不兼容而导致的问题。

- 业务参数维度 业务参数值 :根据用户请求中携带的业务参数的具体值进行染色。例如,在一个电商系统中,可以根据用户浏览的商品类别参数进行染色,将新版本的商品推荐算法功能推送给浏览特定类别商品(如电子产品)的用户,以测试该算法在该类别商品推荐上的效果。 业务流程阶段 :按照用户在业务流程中的不同阶段进行染色。例如,在一个在线教育平台的课程学习流程中,可以将新版本的课程内容推送给处于课程学习阶段的用户,而将旧版本内容推送给处于课程回顾阶段的用户,通过对比不同阶段用户的反馈和学习效果,评估新版本内容的适用性。

流量染色规则的配置需要根据实际的业务需求和灰度发布目标进行灵活设置。开发团队可以通过 MCP 灰度发布系统的管理控制台方便地定义和管理各种染色规则,并对染色效果进行实时监控和调整。

(三)渐进式迭代原理

MCP 灰度发布系统支持渐进式的迭代发布方式,其核心思想是通过逐步扩大新版本的发布范围,根据每个阶段的监控数据和用户反馈,评估新版本的稳定性和性能等指标,从而实现从局部到全局的平滑过渡。

渐进式迭代通常包括以下几个阶段:

- 内部测试阶段 :在该阶段,新版本主要推送给开发团队内部的测试人员和部分核心用户。这些用户对系统的业务逻辑和功能比较熟悉,能够快速地发现新版本中存在的一些明显问题,如功能缺陷、界面异常等。同时,内部测试人员可以对新版本进行全面的功能测试、性能测试等,收集详细的测试数据,为后续的迭代优化提供基础。

- 小范围灰度阶段 :经过内部测试并初步修复了一些关键问题后,进入小范围灰度阶段。此时,新版本将推送给一小部分普通用户(通常是按照预定义的流量染色规则选取的,如 1% - 10% 的用户群体)。这个阶段的主要目的是观察新版本在真实用户环境下的运行情况,收集用户的真实反馈和行为数据。由于灰度范围较小,即使出现问题,也能够快速地进行回滚,对大部分用户的影响有限。

- 中等范围灰度阶段 :如果小范围灰度阶段的监控数据显示新版本的性能和稳定性等指标符合预期,用户反馈也较为积极,那么将进入中等范围灰度阶段。在这个阶段,新版本的发布范围将进一步扩大(如 20% - 50% 的用户群体)。开发团队会更加关注系统在更大负载下的性能表现,以及可能出现的一些边缘性问题,如在特定网络环境、特定设备配置等情况下新版本是否存在兼容性问题等。

- 全量发布阶段 :当中等范围灰度阶段的各项指标持续稳定,并且经过充分的评估和决策后,新版本将被推送给所有用户,完成全量发布。在全量发布后,开发团队仍然需要密切监控系统的运行情况,以便及时处理可能出现的任何突发问题,确保新版本能够稳定地运行在生产环境中。

渐进式迭代的每个阶段之间并不是严格固定的,开发团队可以根据实际情况(如新版本的紧急程度、业务需求、监控数据的变化趋势等因素)灵活地调整迭代节奏,加快或放缓发布进度。MCP 灰度发布系统提供了完善的监控和报警机制,在每个迭代阶段都能够实时获取新版本的运行状态,为开发团队的决策提供有力的支持。

五、MCP 灰度发布系统的部署与代码示例

(一)环境准备

在部署 MCP 灰度发布系统之前,需要确保具备以下环境条件:

- 操作系统 :支持主流的 Linux 发行版(如 CentOS、Ubuntu 等)以及 Windows Server 系统。推荐使用 Linux 系统,因为它在服务器环境下的性能和稳定性更优,同时与大多数开源软件和工具的兼容性更好。

- 硬件配置 :根据应用的规模和预期的并发请求数量,合理配置服务器的硬件资源。一般来说,对于中小型应用,建议至少具备 4 核 CPU、8GB 内存以及足够的存储空间(如 100GB 以上);对于大型应用,可能需要更高的硬件配置,并考虑采用分布式架构进行部署,以满足高并发、大数据量的处理需求。

- 软件依赖 :MCP 灰度发布系统基于 Java 编程语言开发,因此需要安装 JDK(建议使用 JDK 1.8 或以上版本)。同时,还需要安装 Maven 作为项目的构建工具,用于项目的依赖管理和构建过程。此外,系统依赖于 MySQL 数据库(或其他兼容的主流数据库)进行数据存储,包括灰度策略配置、用户信息、监控数据等。需要确保数据库服务器已经正确安装和配置,并且网络连通性良好。

- 网络环境 :服务器需要具备良好的网络连接,能够与应用服务器、数据库服务器以及其他相关的服务组件(如消息队列、缓存服务器等)进行正常通信。同时,为了确保系统的安全性,需要合理配置防火墙规则,只允许授权的网络流量通过。

(二)代码部署过程

- 项目克隆与导入

- 首先,通过 Git 工具将 MCP 灰度发布系统的源代码从代码仓库克隆到本地开发环境或服务器上。命令如下:

git clone [MCP 项目仓库地址]- 然后,使用 Maven 将项目导入到开发 IDE(如 IntelliJ IDEA、Eclipse 等)中,以便进行后续的代码查看、修改和构建工作。在导入过程中,Maven 会自动下载项目的依赖包,并根据项目的配置文件(pom.xml)进行项目的构建和编译。

- 数据库初始化

- 在项目的 resources 文件夹下,找到数据库初始化脚本文件(通常命名为 init.sql 或类似的名称)。使用 MySQL 客户端工具(如 mysql -u 用户名 -p 数据库名称 < init.sql)或者通过数据库管理工具(如 Navicat、phpMyAdmin 等)执行该脚本,完成数据库的初始化操作。初始化脚本主要包括创建数据库表结构、插入初始数据(如默认的灰度策略模板、系统配置参数等)等操作。

- 配置文件修改

- 打开项目的配置文件(通常位于 src/main/resources 目录下,文件名为 application.yml 或 application.properties),根据实际的部署环境修改其中的各项配置参数。关键配置项包括:

- 数据库连接配置 :包括数据库的 URL、用户名、密码等信息。例如:

spring.datasource.url=jdbc:mysql://[数据库服务器地址]:3306/mcp_db?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&serverTimezone=UTC

spring.datasource.username=[数据库用户名]

spring.datasource.password=[数据库密码]- 服务器端口配置 :设置 MCP 灰度发布系统服务的运行端口。例如:

server.port=8080- 其他相关服务地址配置 :如果系统与其他服务(如应用服务器、监控服务等)进行了集成,需要配置这些服务的访问地址。例如,配置应用服务器的地址用于灰度流量的转发等。

- 项目打包与部署

- 在开发环境中,通过 Maven 命令对项目进行打包。命令如下:

mvn clean package- 打包成功后,会在项目的 target 目录下生成一个可执行的 JAR 文件(如 mcp-gray-release.jar)。将该 JAR 文件拷贝到服务器的部署目录下(如 /opt/mcp-gray-release/)。

- 在服务器上,通过以下命令启动 MCP 灰度发布系统服务:

java -jar mcp-gray-release.jar- 可以根据需要设置服务的启动参数,如指定配置文件路径、日志输出路径等。例如:

java -jar -Dspring.config.location=/opt/mcp-gray-release/config/application.yml mcp-gray-release.jar- 为了确保服务能够在系统重启后自动启动,可以将上述启动命令配置为系统服务。在 Linux 系统下,可以使用 systemctl 工具创建一个服务配置文件(如 mcp-gray-release.service),并在文件中指定服务的启动命令、工作目录、用户权限等信息,然后通过 systemctl enable mcp-gray-release.service 命令将服务设置为开机自启。

(三)代码示例与解释

- 流量染色模块代码示例

- 以下是一个基于用户 ID 进行流量染色的代码示例:

@Component

public class UserIdDyeingService implements DyeingService {

private final int MOD_BASE = 100;

@Override

public String dye(HttpServletRequest request) {

String userId = request.getHeader("X-User-Id");

if (StringUtils.isBlank(userId)) {

return "default_group";

}

try {

int hashCode = Integer.parseInt(userId.hashCode() + "");

int groupIndex = Math.abs(hashCode) % MOD_BASE;

return "group_" + groupIndex;

} catch (NumberFormatException e) {

log.error("Invalid user ID format: {}", userId, e);

return "default_group";

}

}

}- 代码解释:

- 该代码定义了一个名为 UserIdDyeingService 的类,实现了 DyeingService 接口。DyeingService 接口是 MCP 灰度发布系统中定义的流量染色服务规范,要求实现类提供具体的染色逻辑。

- 在 dye 方法中,通过从 HTTP 请求头中获取用户 ID(X-User-Id)来进行流量染色。如果用户 ID 不存在,则将其分配到默认的灰度组(default_group)。

- 将用户 ID 转换为哈希值,并通过对 MOD_BASE(100)取模运算,将用户划分为 100 个不同的灰度组(group_0 到 group_99)。这种基于哈希取模的染色方式可以实现对用户群体的均匀划分,确保每个灰度组的用户数量大致相等。

- 在实际应用中,可以根据业务需求调整 MOD_BASE 的值,以改变灰度组的数量和分布。同时,也可以结合其他用户属性(如用户角色、地理位置等)进行综合染色,实现更复杂的流量划分策略。

- 灰度策略引擎代码示例

- 以下是一个简单的灰度策略引擎代码示例,根据流量染色结果和预定义的策略规则进行流量路由决策:

@Component

public class GrayReleaseStrategyEngine {

@Autowired

private GrayReleaseRuleRepository ruleRepository;

public boolean isNewVersionReleaseAllowed(String dyeingGroup) {

List<GrayReleaseRule> rules = ruleRepository.getRulesByDyeingGroup(dyeingGroup);

if (CollectionUtils.isEmpty(rules)) {

return false;

}

for (GrayReleaseRule rule : rules) {

if (rule.isEnabled() && rule.getReleasePercentage() > new Random().nextInt(100)) {

return true;

}

}

return false;

}

}- 代码解释:

- GrayReleaseStrategyEngine 类负责根据流量染色结果(dyeingGroup)和预定义的灰度策略规则来判断是否允许将请求路由到新版本。

- 首先,通过 ruleRepository 获取与该染色组(dyeingGroup)相关的所有灰度策略规则。GrayReleaseRuleRepository 是一个数据访问层接口,用于从数据库或其他存储中获取灰度策略规则数据。

- 如果没有找到任何相关的规则,则默认不允许发布新版本(返回 false)。

- 遍历所有相关的规则,检查规则是否启用(isEnabled)以及新版本的发布百分比(releasePercentage)是否大于随机生成的 0 - 99 之间的整数。如果满足条件,则允许发布新版本(返回 true)。

- 这种基于规则匹配和随机百分比的灰度策略决策方式,可以实现按比例分流的灰度发布策略。例如,将某个灰度组的新版本发布百分比设置为 30%,那么大约有 30% 的该组用户请求会被路由到新版本。开发团队可以根据实际的业务需求和测试计划,在管理控制台中灵活地配置和调整灰度策略规则,包括规则的启用状态、发布百分比、生效时间等参数。

- 模型上下文感知模块代码示例

- 以下是一个与应用模型层集成,获取业务上下文信息的代码示例:

@Component

public class ModelContextAwareService {

@Autowired

private ApplicationContext applicationContext;

public ModelContext getModelContext(HttpServletRequest request) {

// 假设应用的模型层中有一个名为 UserContext 的模型类,用于存储用户相关的业务上下文信息

UserContext userContext = (UserContext) applicationContext.getBean("userContext");

userContext.updateFromRequest(request);

return userContext;

}

}- 代码解释:

- ModelContextAwareService 类通过 Spring 的 ApplicationContext 获取应用模型层中的 UserContext Bean。UserContext 是一个假设的应用模型类,用于存储用户相关的业务上下文信息,如用户的状态(登录状态、会员等级等)、当前业务流程阶段、关联的数据模型对象等。

- 在 getModelContext 方法中,通过 userContext.updateFromRequest(request) 方法,将 HTTP 请求中的相关信息(如请求参数、用户会话信息等)更新到 UserContext 对象中,从而实现模型上下文的实时更新和感知。

- 获取到的 ModelContext(即 UserContext)对象将作为灰度策略决策的重要参考依据。例如,可以根据用户的会员等级来决定是否优先推送新版本功能给高等级会员用户,或者根据业务流程阶段将新版本的某些特定功能仅开放给处于特定流程阶段的用户等。通过这种方式,MCP 灰度发布系统能够深度融入应用的业务逻辑,实现基于业务上下文的精准灰度发布控制。

- 监控与报警模块代码示例

- 以下是一个简单的监控指标收集和报警触发的代码示例:

@Component

public class GrayReleaseMonitor {

private static final int ERROR_RATE_THRESHOLD = 5; // 错误率阈值为 5%

@Autowired

private MetricsRegistry metricsRegistry;

@Autowired

private AlarmService alarmService;

public void recordRequestMetrics(boolean isSuccess) {

metricsRegistry.incrementCounter("total_requests");

if (!isSuccess) {

metricsRegistry.incrementCounter("failed_requests");

}

// 计算错误率

double errorRate = (double) metricsRegistry.getCounterValue("failed_requests") /

metricsRegistry.getCounterValue("total_requests") * 100;

if (errorRate > ERROR_RATE_THRESHOLD) {

alarmService.triggerAlarm("High error rate detected in gray release! Current error rate: " + errorRate + "%");

}

}

}- 代码解释:

- GrayReleaseMonitor 类用于收集灰度发布过程中的监控指标,如总请求数(total_requests)、失败请求数(failed_requests)等,并通过 MetricsRegistry 进行指标的记录和计算。

- 在 recordRequestMetrics 方法中,根据请求是否成功(isSuccess 参数)来更新相应的指标计数器。然后计算当前的错误率(errorRate),并与预设的错误率阈值(ERROR_RATE_THRESHOLD,5%)进行比较。

- 如果错误率超过阈值,则调用 alarmService 的 triggerAlarm 方法触发报警。AlarmService 是一个报警服务接口,可以集成多种报警渠道,如邮件、短信、即时通讯工具等,及时通知开发团队灰度发布过程中出现的问题。

- 除了错误率监控外,MCP 灰度发布系统的监控与报警模块还可以收集和监控其他关键指标,如响应时间、系统负载、新旧版本的性能对比等。通过配置不同的监控规则和报警阈值,开发团队可以全面地掌握灰度发布过程中的系统运行状态,确保及时发现和处理潜在的问题。

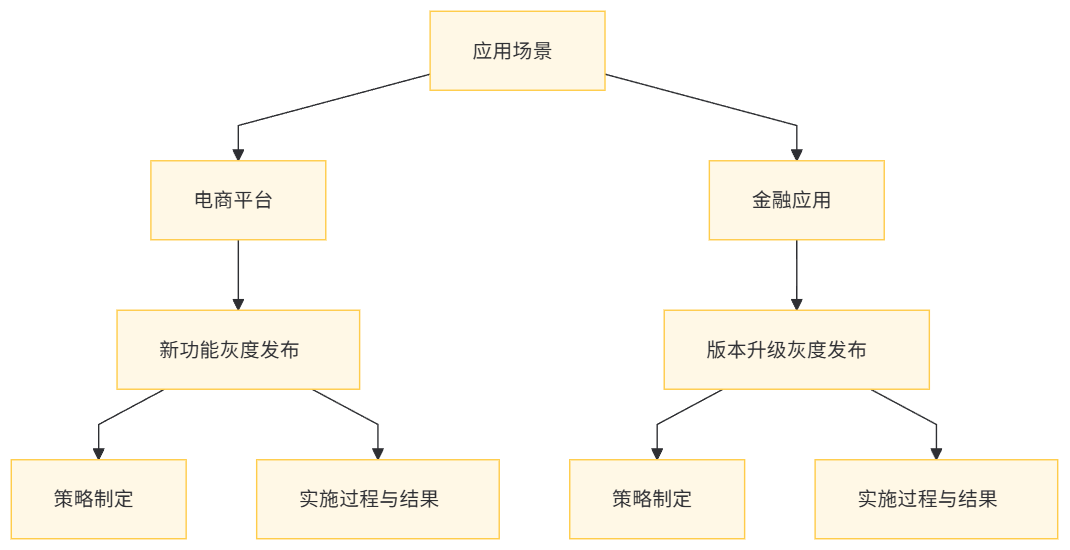

六、MCP 灰度发布系统的实际应用场景与案例分析

(一)电商平台的新功能灰度发布

- 场景描述

- 某大型电商平台计划推出一项新的商品推荐功能,该功能旨在根据用户的浏览历史、购买行为等数据,为用户提供了一个更加个性化、精准的商品推荐列表。由于该功能涉及到复杂的算法模型和大量的数据处理,同时需要确保在高并发的电商平台环境下能够稳定运行,因此决定采用 MCP 灰度发布系统进行新功能的发布。

- 灰度发布策略制定

- 流量染色规则 :基于用户 ID 进行染色,将用户划分为 100 个灰度组(group_0 到 group_99)。

- 灰度策略配置 :在初始阶段,将新功能仅推送给 group_0 灰度组的用户(约占总用户数的 1%)。通过监控该组用户的使用情况,包括推荐商品的点击率、购买转化率、系统错误率等指标,评估新功能的性能和效果。

- 渐进式迭代计划 :如果 group_0 灰度组在一周内的监控数据显示新功能的各项指标均符合预期,且没有出现严重的系统故障或用户投诉,则在第二周将灰度发布范围扩大到 group_0 - group_9(共 10 个灰度组,约占总用户数的 10%)。继续观察和评估新功能的表现,同时收集更多的用户反馈。根据后续的监控数据和评估结果,逐步扩大灰度发布范围,每两周扩大一次,每次增加 10 个灰度组,直到新功能稳定地推送给所有用户。

- 实施过程与结果

- 在初始的 1% 灰度发布阶段,开发团队发现新功能在推荐算法的准确性方面存在一定的问题,部分用户反馈推荐的商品与自己的实际需求相关性较低。通过分析监控数据和用户反馈,开发团队发现是由于算法模型在处理某些特殊品类商品(如时尚服饰)时,对用户的风格偏好考虑不足所导致的。针对这一问题,开发团队对算法模型进行了优化,增加了对时尚服饰品类商品的风格特征提取和匹配权重调整等功能。

- 在将灰度发布范围扩大到 10% 后,经过一周的监控和评估,新功能的各项指标有了显著的提升,推荐商品的点击率提高了约 15%,购买转化率提高了约 8%,同时系统错误率保持在较低水平。开发团队按照预定的渐进式迭代计划,继续逐步扩大新功能的发布范围。在后续的灰度发布过程中,又陆续发现并解决了一些与系统性能优化、界面展示适配性等相关的问题。

- 经过大约两个月的灰度发布和迭代优化后,新功能最终成功地全量发布给所有用户。上线后,新功能为电商平台带来了显著的业务增长,商品推荐的点击率和购买转化率分别提高了约 30% 和 20%,同时用户的满意度也得到了大幅提升,为电商平台在激烈的市场竞争中赢得了更多的用户和市场份额。

(二)金融应用系统的版本升级灰度发布

- 场景描述

- 某金融应用系统需要进行一次重大的版本升级,该升级涉及到核心的交易处理模块、账户管理模块以及风险控制模块等多个关键业务模块的代码重构和功能优化。由于金融系统的高可靠性和安全性要求,任何版本升级都必须经过严格的测试和风险评估,确保不会对用户的资金安全和交易稳定性造成任何影响。因此,决定采用 MCP 灰度发布系统来实施此次版本升级。

- 灰度发布策略制定

- 流量染色规则 :结合用户角色和业务参数进行染色。将用户划分为管理员用户、普通用户、VIP 用户等不同角色组;同时,根据交易类型(如股票交易、基金交易、期货交易等)和交易金额范围等业务参数进行进一步细分,形成多个灰度流量维度组合。

- 灰度策略配置 :在版本升级初期,仅将新版本推送给少量的内部测试人员(约占总用户数的 0.5%)和部分 VIP 用户(约占 VIP 用户总数的 10%)。这些用户将在一个隔离的测试环境中对新版本进行全面的功能测试、性能测试和安全测试,确保新版本在各种极端情况下的稳定性和安全性。

- 渐进式迭代计划 :根据内部测试和 VIP 用户反馈的情况,逐步扩大灰度发布范围。在第一周内,将新版本推送给约 2% 的普通用户(按照用户 ID 哈希取模的方式选取),并密切监控系统的交易成功率、错误率、响应时间等关键指标。如果指标表现良好,且没有收到用户的负面反馈,则在接下来的一周内将灰度发布范围扩大到 10% 的普通用户。同时,将 VIP 用户的新版本使用比例提高到 30%。在后续的几周内,根据监控数据和风险评估结果,逐步将灰度发布范围扩大到更多用户,最终实现全量发布。

- 实施过程与结果

- 在初始的内部测试和小范围 VIP 用户灰度阶段,开发团队发现新版本在处理大额股票交易时存在一个潜在的性能瓶颈问题,可能会导致交易延迟甚至交易失败。通过深入的性能分析和代码优化,开发团队对交易处理模块的数据库查询逻辑和并发控制机制进行了改进,有效解决了该性能问题。

- 在将灰度发布范围扩大到 2% 的普通用户后,监控系统显示新版本的各项性能指标均表现正常,交易成功率达到了 99.98%,错误率低于 0.02%,响应时间较旧版本有所降低。同时,收到的用户反馈也较为积极,部分用户表示新版本的交易界面更加友好、操作更加便捷。开发团队按照计划继续推进灰度发布进程。

- 在后续的迭代过程中,又发现并解决了一些与风险控制模型参数调整、账户信息同步等方面的问题。经过大约六周的灰度发布和优化调整,新版本金融应用系统成功实现了全量发布。上线后,系统的交易处理能力提高了约 30%,用户的交易体验得到了显著改善,同时系统的安全性和稳定性也得到了有效保障,为金融企业提供了更加可靠、高效的服务支持,增强了企业在金融市场的竞争力。

七、MCP 灰度发布系统的优缺点分析

(一)优点

- 高灵活性与可定制性

- MCP 灰度发布系统支持多种流量染色规则和灰度策略配置方式,能够根据不同的业务需求和应用场景进行灵活定制。开发团队可以自由定义染色维度、策略规则以及渐进式迭代计划,实现精准的灰度流量控制和版本发布管理。

- 深度业务集成能力

- 通过模型上下文感知模块,MCP 系统能够与应用的模型层进行深度集成,实时获取业务上下文信息,并将其作为灰度策略决策的重要依据。这使得灰度发布不再是简单的基于用户或流量的分流,而是能够根据应用的实际业务逻辑和用户行为进行动态调整,更好地满足复杂业务场景下的发布需求。

- 强大的监控与报警机制

- 系统内置了完善的监控与报警功能,能够对灰度发布过程中的各项关键指标进行实时监控,并在出现问题时及时通知开发团队。这有助于开发团队快速发现和解决潜在问题,降低灰度发布过程中的风险,确保系统的稳定运行。

- 渐进式迭代支持

- MCP 灰度发布系统提供了良好的渐进式迭代发布支持,帮助开发团队实现从局部到全局的平滑过渡。通过逐步扩大新版本的发布范围,并在每个迭代阶段进行充分的评估和优化,可以有效降低新版本上线可能带来的风险,同时提高新版本的质量和用户体验。

(二)缺点

- 学习曲线较陡

- 由于 MCP 灰度发布系统功能较为强大,涉及到多个复杂的技术概念和配置选项,开发团队需要花费一定的时间来学习和掌握系统的使用方法和配置技巧。对于一些小型团队或开发人员来说,可能会在初期遇到一定的学习和使用障碍。

- 系统复杂性增加

- 引入 MCP 灰度发布系统会增加应用系统的整体复杂性,包括代码结构、部署架构以及运维管理等方面。开发团队需要在系统的开发、测试和运维过程中投入更多的精力来应对这种复杂性,确保 MCP 系统与应用系统能够协同工作,稳定运行。

- 对应用架构的一定要求

- 为了充分发挥 MCP 灰度发布系统的功能,特别是模型上下文感知和深度业务集成等方面的功能,应用系统需要具备一定的架构设计合理性和扩展性。如果应用系统的原有架构过于僵化或缺乏清晰的分层结构,可能需要进行一定程度的架构改造和优化,才能与 MCP 系统进行有效的集成和交互。

八、总结与展望

(一)总结

MCP(Model Context Protocol)灰度发布系统作为一种先进的软件发布解决方案,通过流量染色和渐进式迭代等核心技术,为软件应用的稳定、高效发布提供了有力的支持。本文详细介绍了 MCP 灰度发布系统的项目背景、发展历程、设计原理、部署过程以及实际应用场景等内容,并通过代码示例对系统的各个关键模块进行了深入的讲解。通过实际案例分析,我们看到 MCP 灰度发布系统在降低软件发布风险、提高软件质量、优化用户体验等方面所发挥的重要作用。尽管 MCP 系统存在一些缺点,如学习曲线较陡、系统复杂性增加等,但其强大的功能和灵活性使其在现代软件开发领域具有广泛的应用前景和价值。

(二)展望

随着软件开发技术的不断发展和业务需求的日益复杂,灰度发布技术也将不断创新和演进。未来,MCP 灰度发布系统可以在以下几个方面进行进一步的改进和拓展:

- 智能化灰度策略决策

- 借助机器学习和人工智能技术,分析历史发布数据、用户行为数据以及系统性能数据等,实现智能化的灰度策略决策。系统可以根据数据模型的预测结果,自动调整灰度发布范围和策略,进一步提高灰度发布的效率和精准度。

- 与其他 DevOps 工具的深度集成

- 加强与主流的 DevOps 工具(如持续集成工具 Jenkins、自动化测试工具 Selenium、容器编排工具 Kubernetes 等)的深度集成,形成更加完善的软件交付流水线。实现从代码提交、构建、测试到灰度发布、监控、回滚等全流程的自动化和智能化管理,提高软件交付的速度和质量。

- 增强的安全性特性

- 在灰度发布过程中,进一步加强系统的安全性防护机制,防止新版本中的安全漏洞被恶意利用。例如,在流量染色和路由过程中,增加对请求内容的安全检测和过滤;对灰度策略配置和管理操作进行严格的权限控制和审计等,确保灰度发布系统的安全性和可靠性。

- 支持更多类型的部署环境

- 随着云计算、边缘计算等技术的发展,软件应用的部署环境越来越多样化。MCP 灰度发布系统可以进一步扩展其支持的部署环境范围,包括云原生环境、边缘计算节点等,以适应不同应用场景下软件发布的多样化需求。

原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。

如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。

原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。

如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。