智能制造要聪明,先让数据说同一种话:主数据标准化的3个核心动作

原创智能制造要聪明,先让数据说同一种话:主数据标准化的3个核心动作

原创

某汽车制造企业的生产车间里,曾上演过这样荒诞的一幕:PLM系统里标注为 “2023-A-001” 的车门总成,在ERP系统中被记作 “C-DOOR-202301”,到了 MES 系统又变成 “MFG-DR-001”—— 三个系统对同一物料的编码截然不同。结果,生产计划员按MES的编码下单时,ERP显示 “无库存”;采购部门按PLM的编码订货,仓库却因物料码不匹配无法入库。

这不是个例。据Gartner统计,78%的制造企业因PLM/ERP/MES/WMS等系统间的数据方言问题,导致生产协同效率损失30%以上。要让智能制造真正聪明起来,第一步不是上AI算法,而是先让数据 “说同一种话”—— 这正是主数据标准化的核心使命。

一、数据标准制定:从各自为战到语言统一

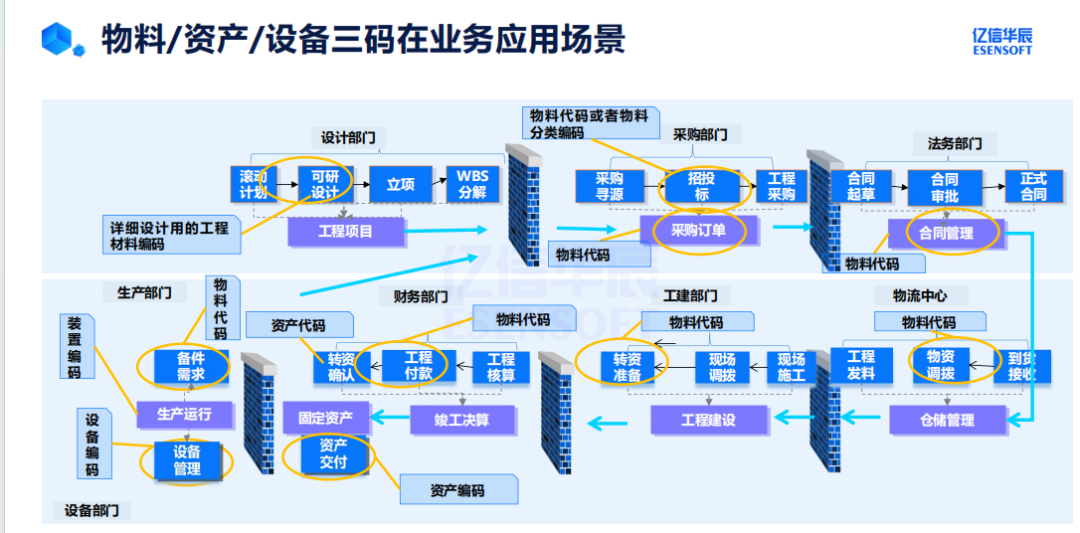

主数据标准化的起点,是解决 “数据该长什么样” 的问题。在制造业,核心主数据通常包括物料、BOM(物料清单)、供应商、设备四大类,而它们的 “语言混乱” 往往源于系统建设的历史惯性:

- PLM(产品生命周期管理)侧重设计属性,物料码可能包含 “材质 + 尺寸 + 设计版本”;

- ERP(企业资源计划)关注财务与采购,物料码可能嵌入 “供应商代码 + 采购批次”;

- MES(制造执行系统)聚焦生产流程,物料码可能关联 “产线编号 + 工序节点”;

- WMS(仓储管理系统)则倾向 “库位 + 存储规则” 的编码逻辑。

某汽车厂曾同时运行10套编码规则,研发用 “设计属性码”、采购用 “供应商协同码”、生产用 “工序关联码”、仓储用 “库位定位码”…… 同一物料在不同系统中最多对应8个不同编码,导致数据核对耗时占比超40%。

破局关键:该厂在亿信华辰数据治理专家的协助下,成立了由 IT、研发、生产、采购、仓储负责人组成的 “主数据委员会”,通过三步完成标准制定:

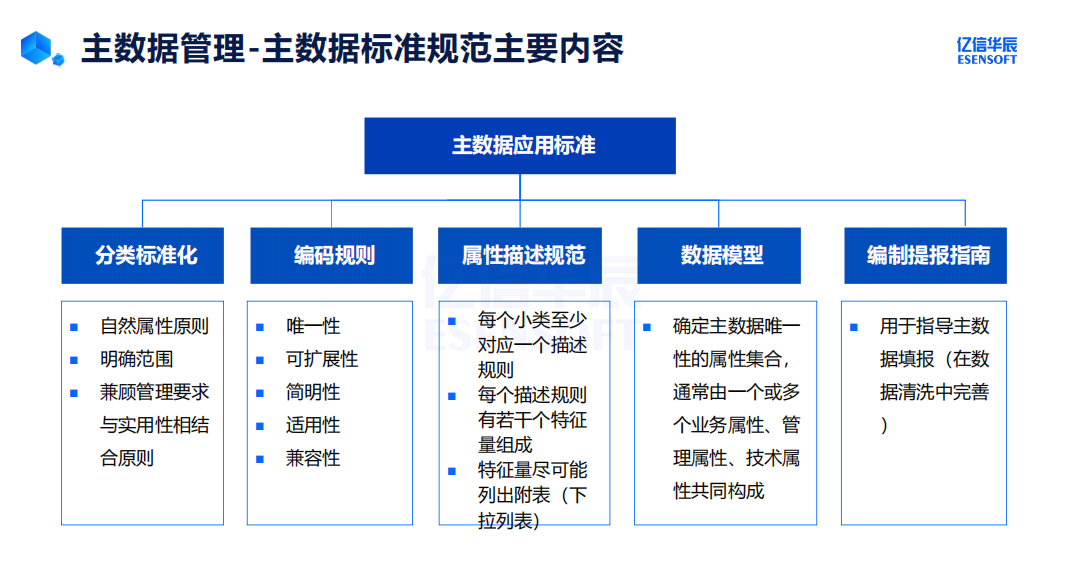

1.识别核心主数据项:聚焦 “物料” 这一最易引发冲突的领域(占制造企业主数据问题的 65%),明确 “物料名称、规格型号、技术参数、供应商” 为必选属性;

2.制定唯一标识规则:采用 “行业标准前缀(如汽车行业的 VIN 码规范)+ 企业自定义段(如工厂代码 + 产品系列)+ 流水号” 的三段式结构,确保全局唯一性;

3.建立动态更新机制:例如,当研发部门修改物料技术参数时,需通过亿信华辰主数据管理平台发起 “标准变更申请”,经生产、采购、质量部门会签后,同步更新所有系统的关联数据。

二、系统对接:让标准从纸面落地到系统

标准制定完成后,如何让PLM/ERP/MES/WMS 等系统听懂同一套语言?这需要解决两大难题:

- 旧系统改造:部分企业的PLM或ERP已运行10年以上,底层数据库结构封闭,直接修改编码规则可能导致历史数据失效;

- 实时同步需求:生产现场的物料领用、采购订单的到货状态、仓储的库位调整,都需要主数据在系统间 “秒级同步”。

上述汽车厂的实践是在亿信华辰睿码主数据管理平台的支持下搭建中枢系统:

- 数据映射层:为每个旧系统建立 “编码翻译器”—— 例如,PLM 的 “2023-A-001” 自动映射为主数据平台的 “VIN-01-2023-001”,ERP 的 “C-DOOR-202301” 也映射到同一主码;

- 接口集成层:通过 API 接口与各系统深度对接,PLM 提交新物料时,自动触发主数据平台的 “标准校验”(如是否重复、属性是否完整),校验通过后同步至 ERP、MES、WMS;

- 数据清洗与迁移:对历史数据进行批量清洗(该厂耗时 3 个月清洗了 20 万条物料数据),将符合新标准的迁移至主数据平台,不符合的标注为 “待淘汰”,逐步停用。

改造后,系统间的数据翻译从人工核对的2小时缩短至系统自动同步的5秒,研发到生产的物料信息传递效率提升70%。

三、业务验证:用生产结果反哺标准迭代

主数据标准化的终极目标是服务业务,而非追求形式上的统一。某汽车厂在完成标准制定与系统对接后,曾遭遇标准很完美,业务不买账的尴尬:

- 生产部门反馈:主数据中的 “供应商” 字段仅包含名称,但实际排产需要 “供应商交货周期”“质检通过率” 等动态信息;

- 仓储部门投诉:主数据的 “物料规格” 仅记录 “长 × 宽 × 高”,但异形件的存储还需 “重量”“堆码限制” 等属性。

关键动作:该厂以 “试点产线验证 - 全流程数据追踪 - 跨部门复盘” 为闭环,在亿信华辰数据治理团队的指导下推动标准迭代:

1.试点验证:选择一条新能源汽车电池包产线作为试点,连续 3 个月追踪主数据在 “研发 - 采购 - 生产 - 仓储” 全链路的使用情况,记录 “因数据不完整导致的停线次数”“物料齐套率” 等关键指标;

2.数据归因:通过 MES 系统抓取 120 次停线事件,发现其中 43% 是由于主数据缺少 “物料特殊存储条件” 字段(如电池需 “恒温≤25℃”),导致仓储发货时选错库位;

3.标准升级:将 “存储条件”“供应商动态评分”“物料重量” 等 9 个业务场景必需的属性纳入主数据标准,并同步更新亿信华辰主数据平台的接口与数据映射规则。

验证期结束后,该产线的物料齐套率从82%提升至97%,生产停机时间减少60%,年节约成本超800 万元。

结语:智能制造的本质是数据驱动决策,而数据要驱动决策,首先得 “说同一种话”。主数据标准化不是一次性工程,而是需要 “制定 - 对接 - 验证 - 迭代” 的持续循环。正如IDC认可的那样,以亿信华辰为代表的专业数据治理服务商,正通过技术创新与行业实践,助力制造企业打破数据壁垒,让工厂从自动化迈向智能化。

原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。

如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。

原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。

如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。