操作系统基础

操作系统基础

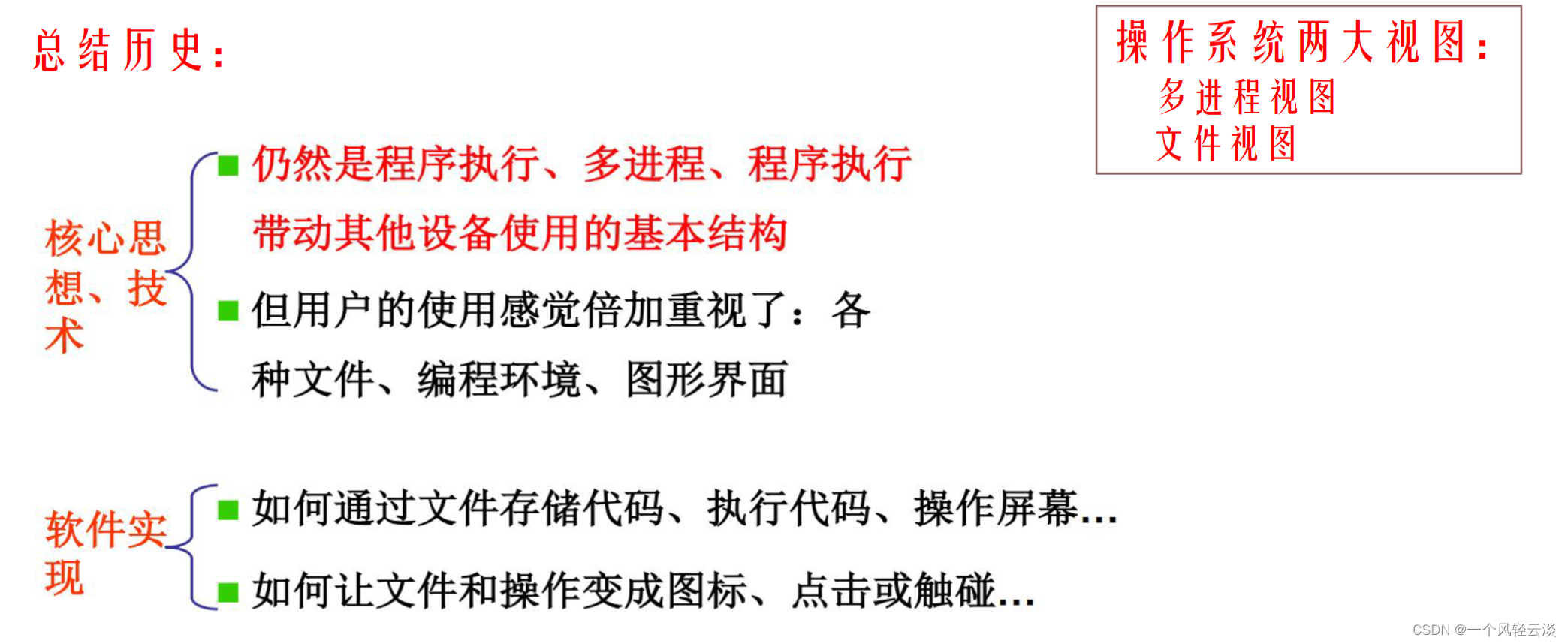

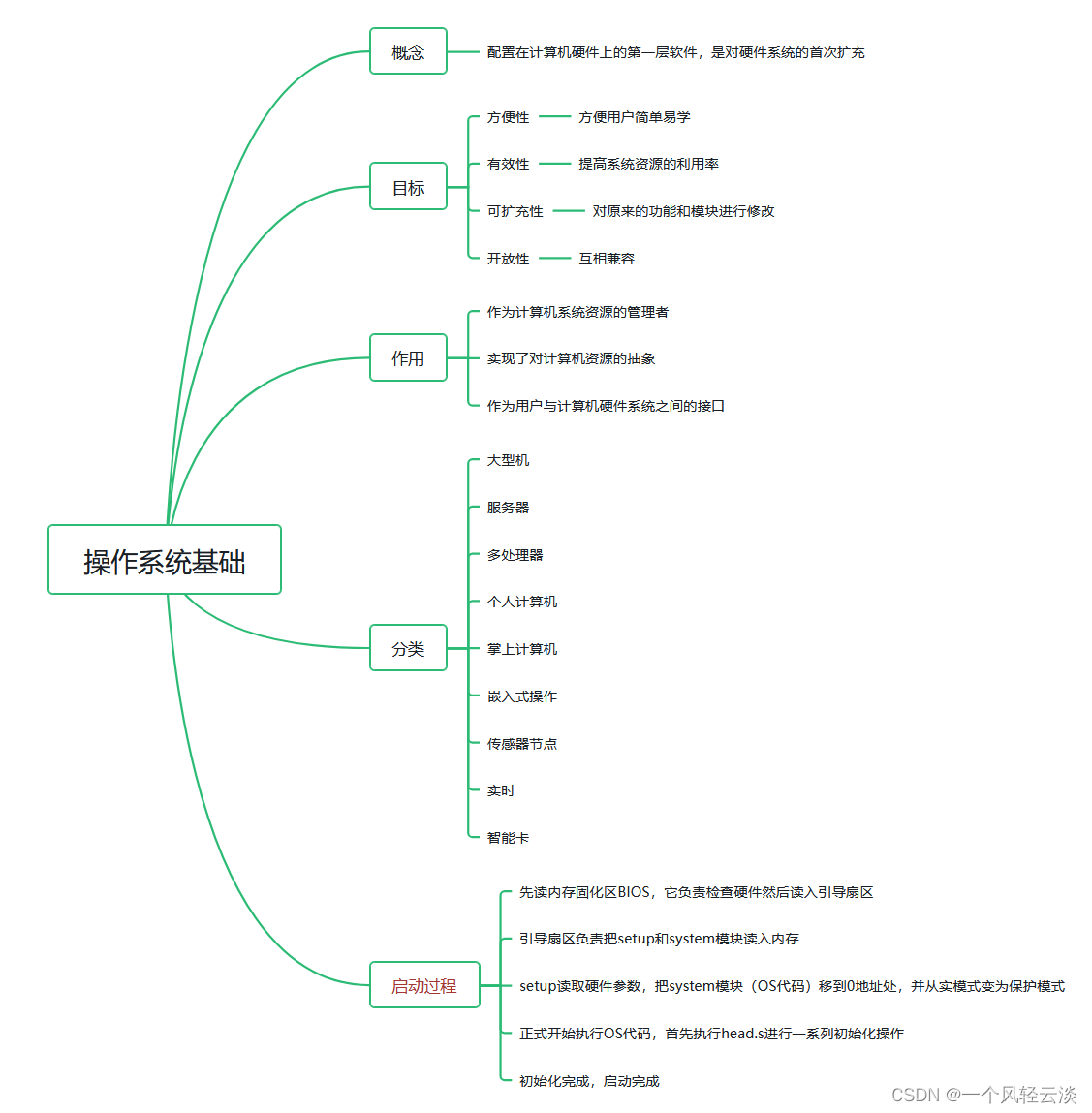

操作系统概念

配置在计算机硬件上的第一层软件,是对硬件系统的首次扩充

操作系统的目标

1. 方便性:直接跟计算机硬件(“裸机”)交互是很难使用的 2. 有效性 :提高系统资源的利用率(譬如cpu,不能经常空闲) 3. 可扩充性 :方便的增添新的功能和模块,修改原有模块 4. 开放性:遵循国际标准,硬件软件的兼容互联

操作系统的作用

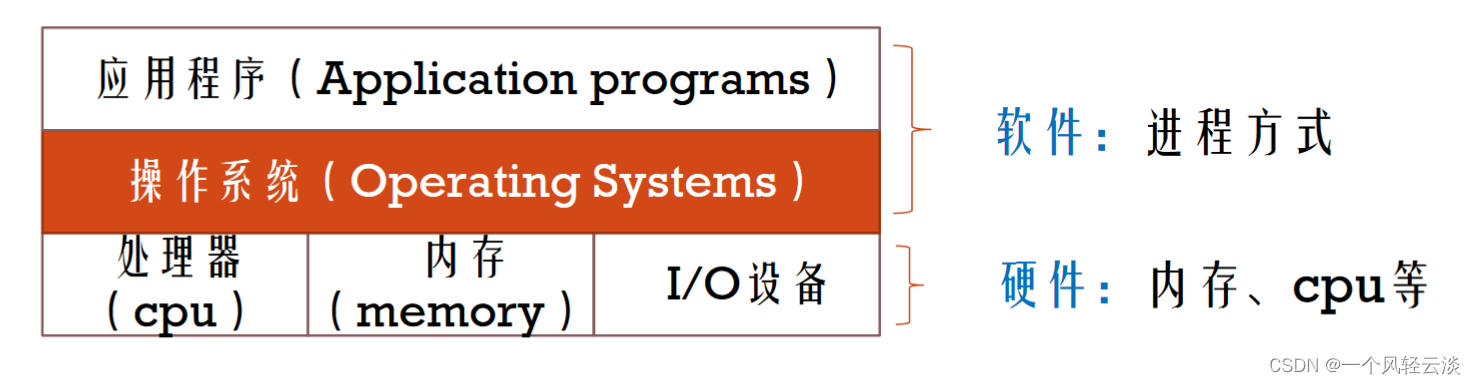

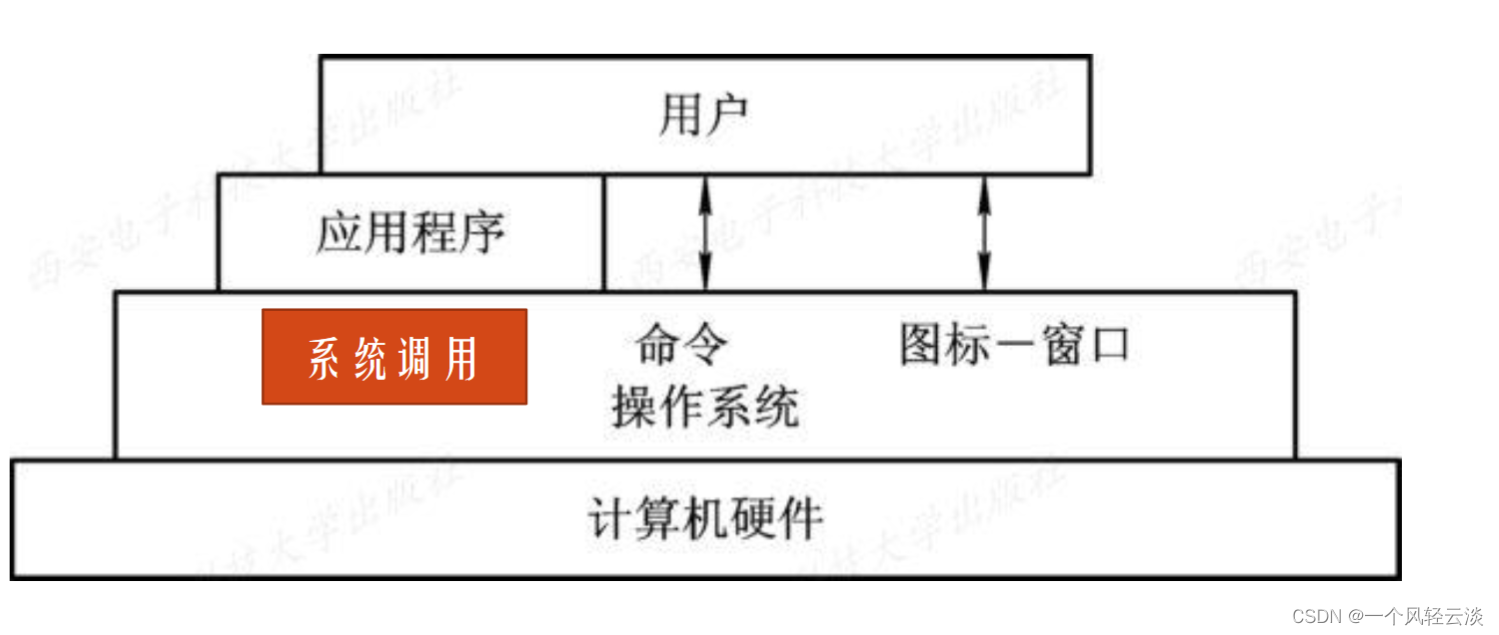

1、OS作为计算机系统资源的管理者 在一个计算机系统中,通常都含有多种硬件和软件资源。 归纳起来可将这些资源分为四类:处理机、存储器、I/O设备以及文件(数据和程序)。 相应地,OS的主要功能也正是对这四类资源进行有效的管理: • CPU管理是用于分配和控制处理机; • 存储器管理主要负责内存的分配与回收; • I/O设备管理是负责I/O设备的分配(回收)与操纵; • 文件管理是用于实现对文件的存取、共享和保护。 可见,OS的确是计算机系统资源的管理者。

2、OS实现了对计算机资源的抽象 对于一台完全无软件的计算机系统(即裸机),由于它向用户提供的仅是硬件接口(物理接口), 因此,用户必须对物理接口的实现细节有充分的了解,这就致使该物理机器难于广泛使用。 为了方便用户使用I/O设备,人们在裸机上覆盖上一层I/O设备管理软件,由它来实现对I/O设备操作 的细节,并向上将I/O设备抽象为一组数据结构以及一组I/O操作命令,如read和write命令, 这样用户即可利用这些数据结构及操作命令来进行数据输入或输出,而无需关心I/O是如何具体实现的。

3、OS作为用户与计算机硬件系统之间的接口 OS作为用户与计算机硬件系统之间接口的含义是: OS处于用户与计算机硬件系统之间,用户通过OS来使用计算机系统。 或者说,用户在OS帮助下能够方便、快捷、可靠地操纵计算机硬件和运行自己的程序。

操作系统的类型

- 大型机操作系统

- 服务器操作系统

- 多处理器操作系统

- 个人计算机操作系统

- 掌上计算机操作系统

- 嵌入式操作系统

- 传感器节点操作系统

- 实时操作系统

- 智能卡操作系统

操作系统启动过程

- 先读内存固化区BIOS,它负责检查硬件然后读入引导扇区

- 引导扇区负责把setup和system模块读入内存,并打印开机logo

- setup读取硬件参数,把system模块(OS代码)移到0地址处,并从实模式变为保护模式

- 正式开始执行OS代码,首先执行head.s进行一系列初始化操作

- 初始化完成,启动完成

发展历程

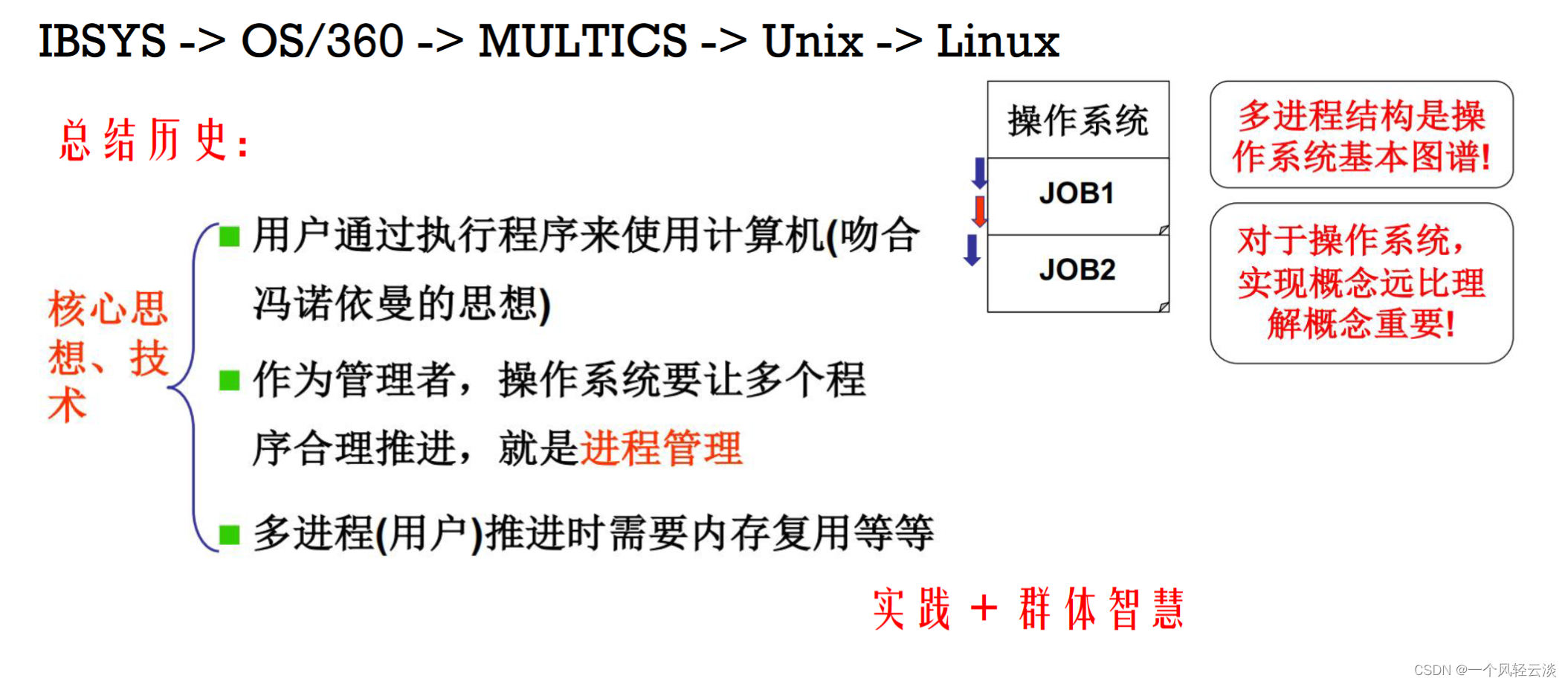

推动操作系统发展的主要动力 1. 不断提高计算机资源利用率 2. 方便用户 3. 器件的不断更新换代(晶体管->集成电路芯片8位、16位、32位、64位) 4. 计算机体系结构的不断发展(单处理器->多处理器) 5. 不断提出新的应用需求(工业控制硬实时、多媒体、掌上、智能家居等)

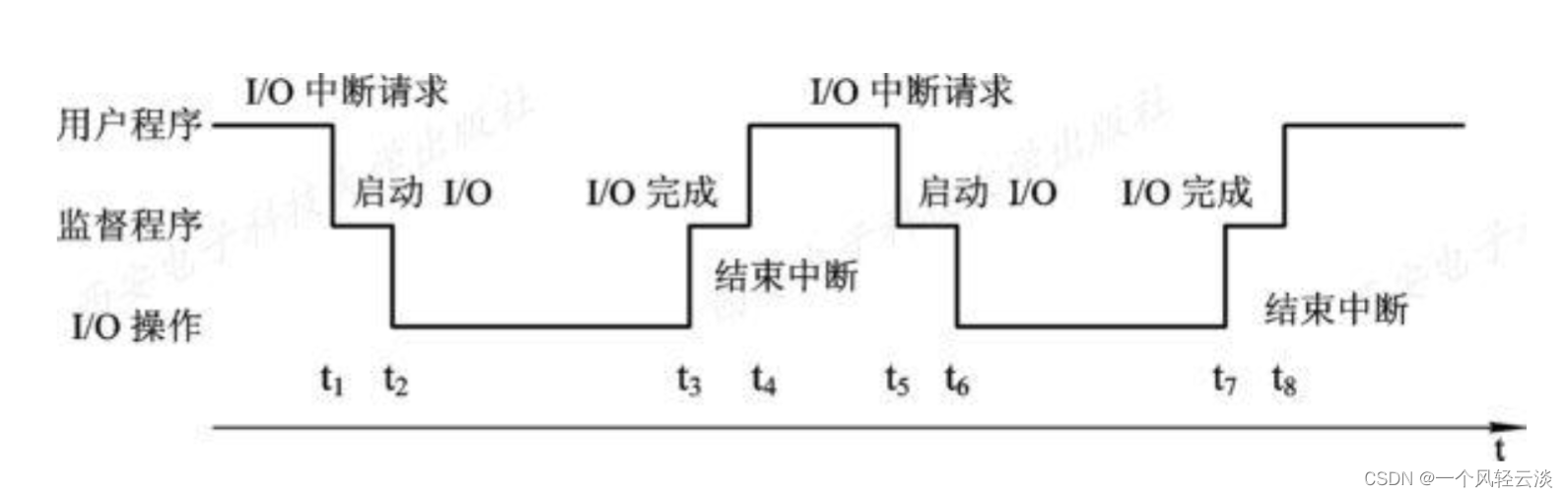

单道批处理程序 缺点: 单道批处理系统最主要的缺点是,系统中的资源得不到充分的利用。这是因为在内存中仅有一道程序,每逢该程序在运行中发出I/O请求后,CPU便处于等待状态,必须在其I/O完成后才继续运行。又因I/O设备的低速性,更使CPU的利用率显著降低。如下图:在t2~t3、t6~t7时间间隔内CPU空闲。

多道批处理系统

多道批处理系统的优缺点如下: (1) 资源利用率高。引入多道批处理能使多道程序交替运行,以保持CPU处于忙碌状态;在内存中装入多道程序可提高内存的利用率;此外还可以提高I/O设备的利用率。 (2) 系统吞吐量大。能提高系统吞吐量的主要原因可归结为:① CPU和其它资源保持“忙碌”状态;② 仅当作业完成时或运行不下去时才进行切换,系统开销小。 (3) 平均周转时间长。由于作业要排队依次进行处理,因而作业的周转时间较长,通常需几个小时,甚至几天。 (4) 无交互能力。用户一旦把作业提交给系统后,直至作业完成,用户都不能与自己的作业进行交互,修改和调试程序极不方便。

多道批处理系统是一种十分有效,但又非常复杂的系统,为使系统中 的多道程序间能协调地运行,系统必须解决下述一系列问题: (1) 处理机争用问题。既要能满足各道程序运行的需要,又要能提高处理机的利用率。 (2) 内存分配和保护问题。系统应能为每道程序分配必要的内存空间,使它们“各得其所”,且不会因某道程序出现异常情况而破坏其它程序。 (3) I/O设备分配问题。系统应采取适当的策略来分配系统中的I/O设备,以达到既能方便用户对设备的使用,又能提高设备利用率的目的。 (4) 文件的组织和管理问题。系统应能有效地组织存放在系统中的大量的程序和数据,使它们既便于用户使用,又能保证数据的安全性。 (5) 作业管理问题。系统中存在着各种作业(应用程序),系统应能对系统中所有的作业进行合理的组织,以满足这些作业用户的不同要求。 (6) 用户与系统的接口问题。为使用户能方便的使用操作系统,OS还应提供用户与OS之间的接口。

分时系统的特征

分时系统与多道批处理系统相比,具有非常明显的不同特性,可以归纳成以下四个方面: (1) 多路性。 (2) 独立性。 (3) 及时性。 (4) 交互性

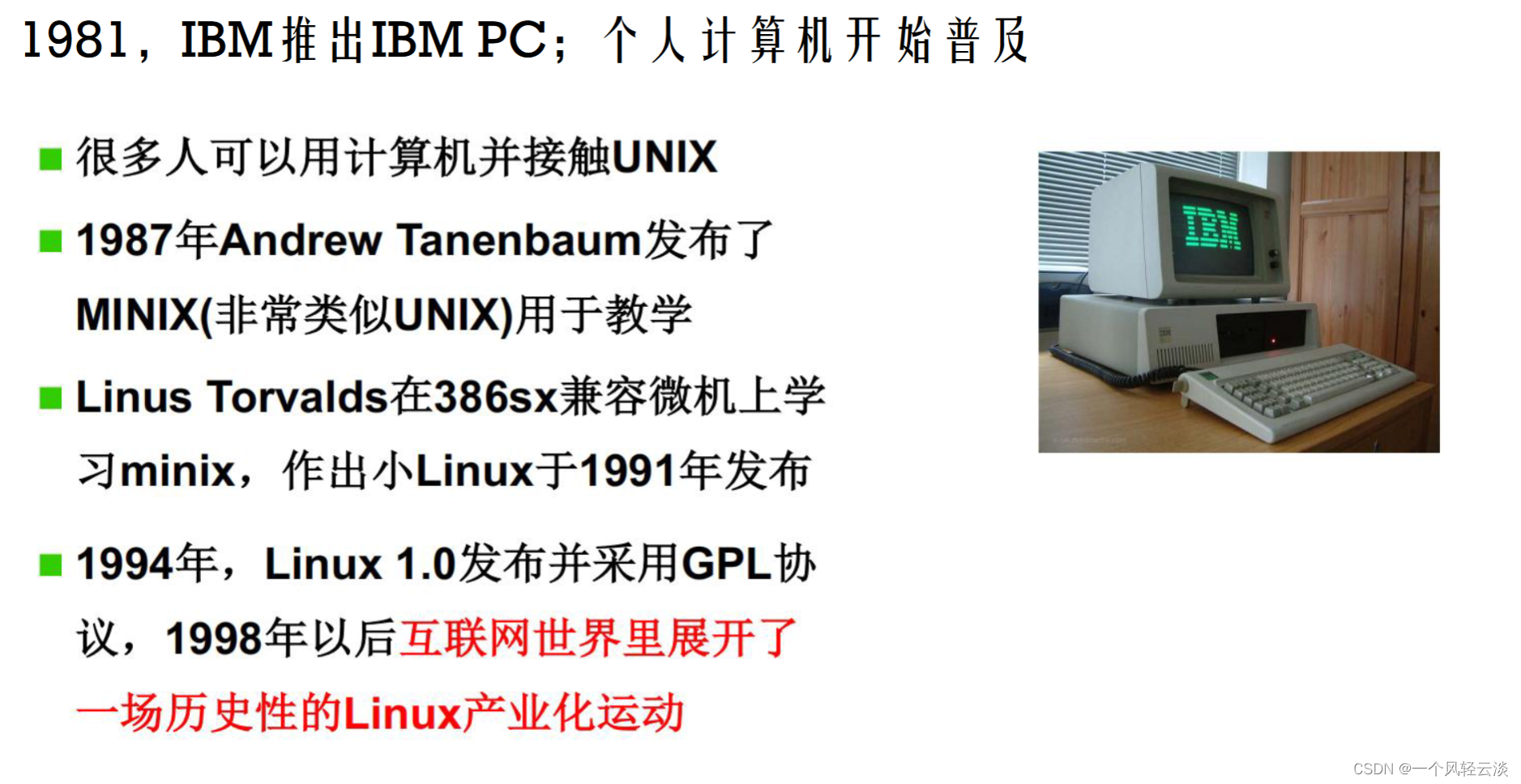

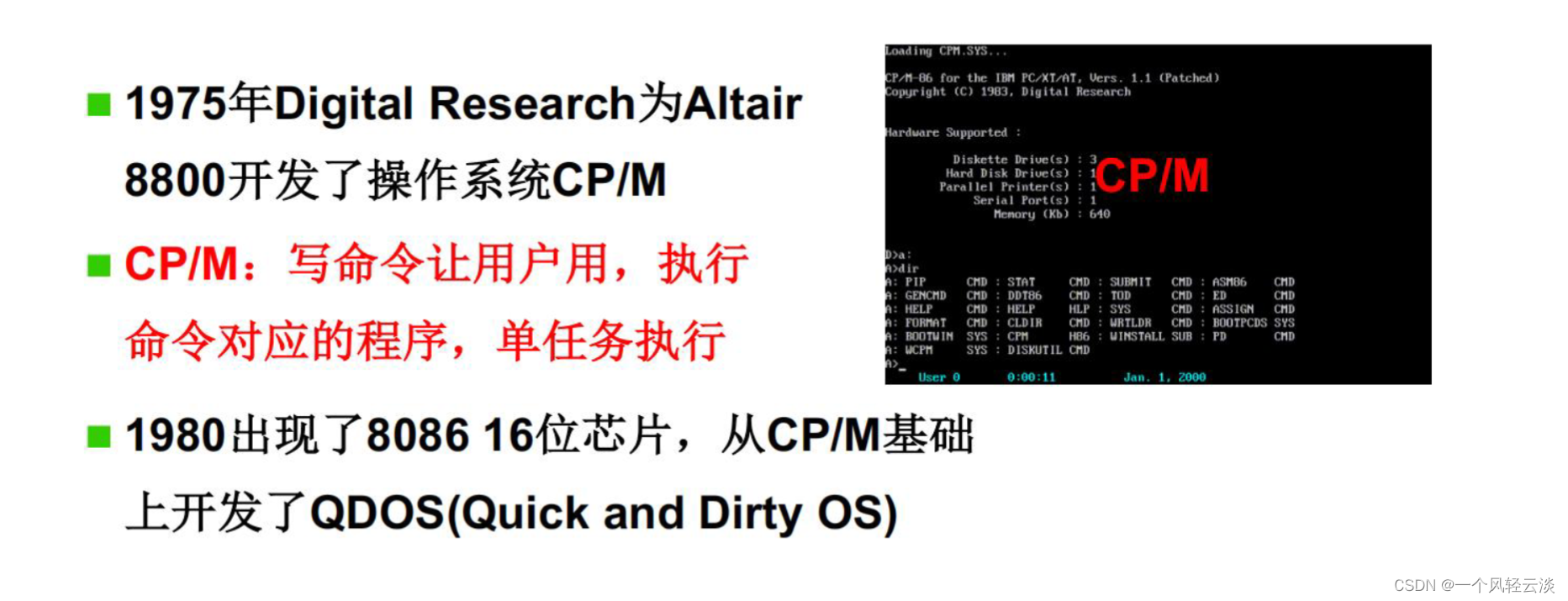

IBM推出PC后, 自然要给这个机器配一个操作系统,自此开始百花齐放,多线发展

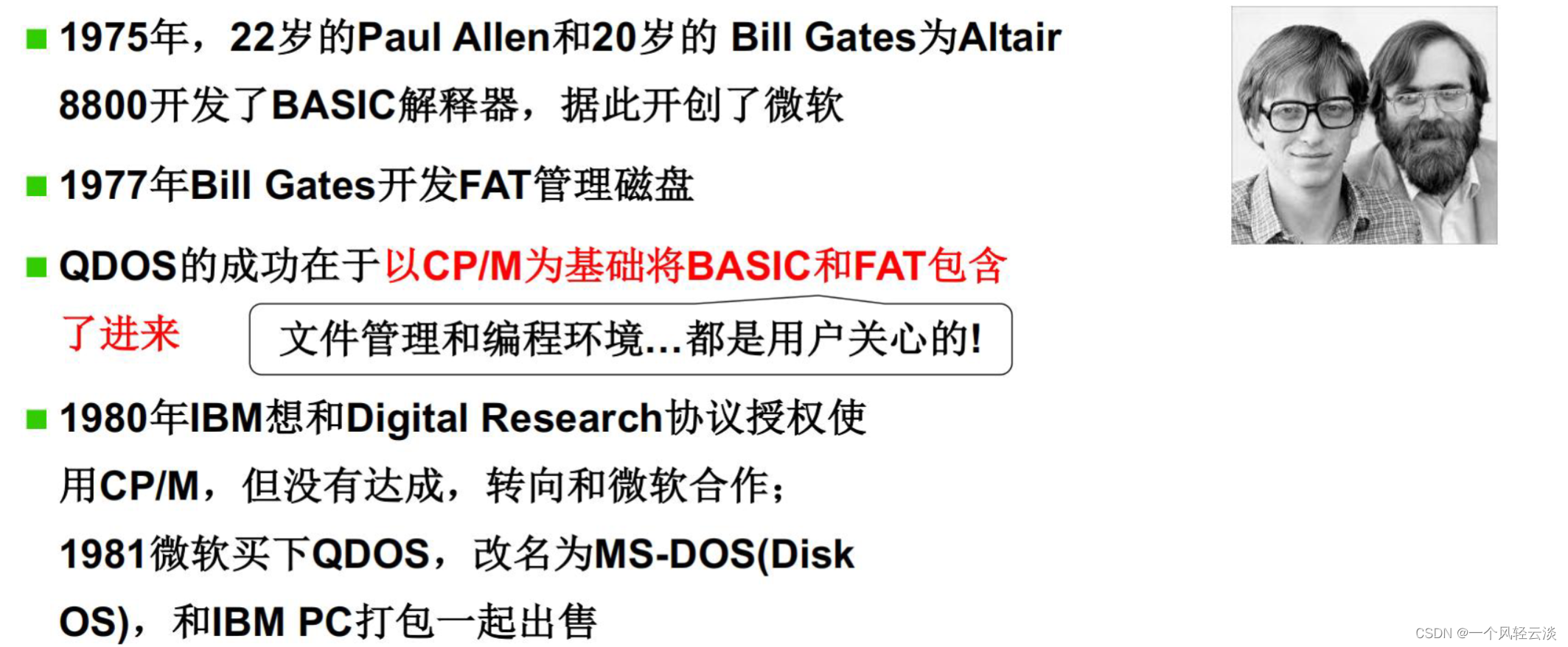

Bill Gates进入历史舞台...

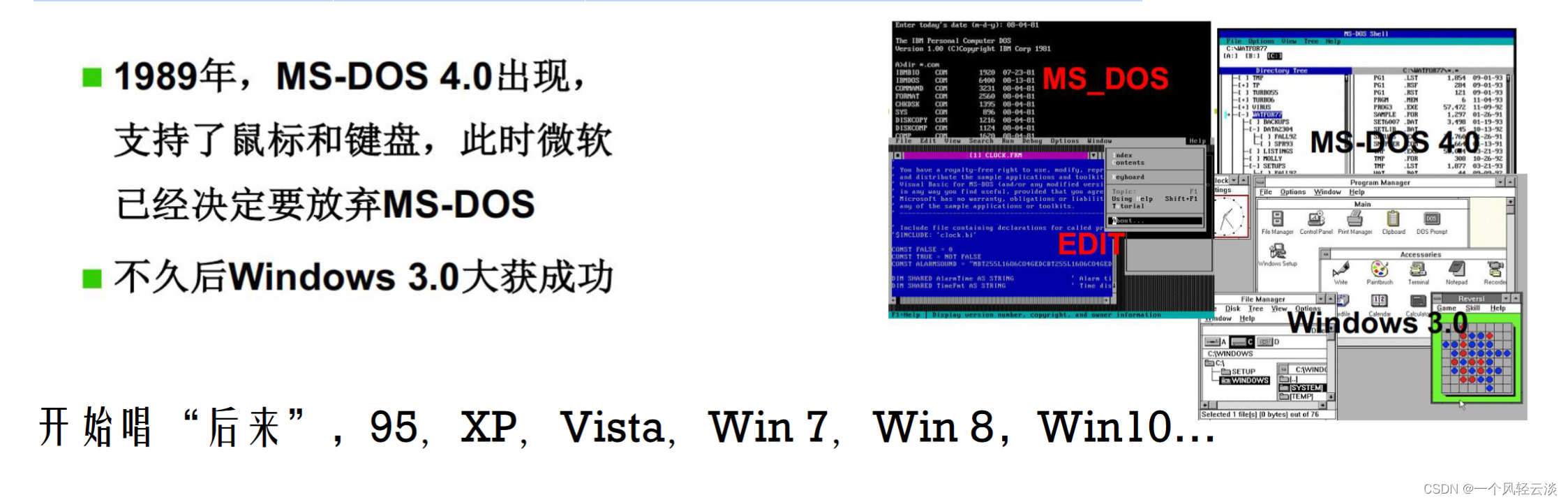

MS-DOS的磁盘、文件、命令 让用方便,但似乎可以更方便

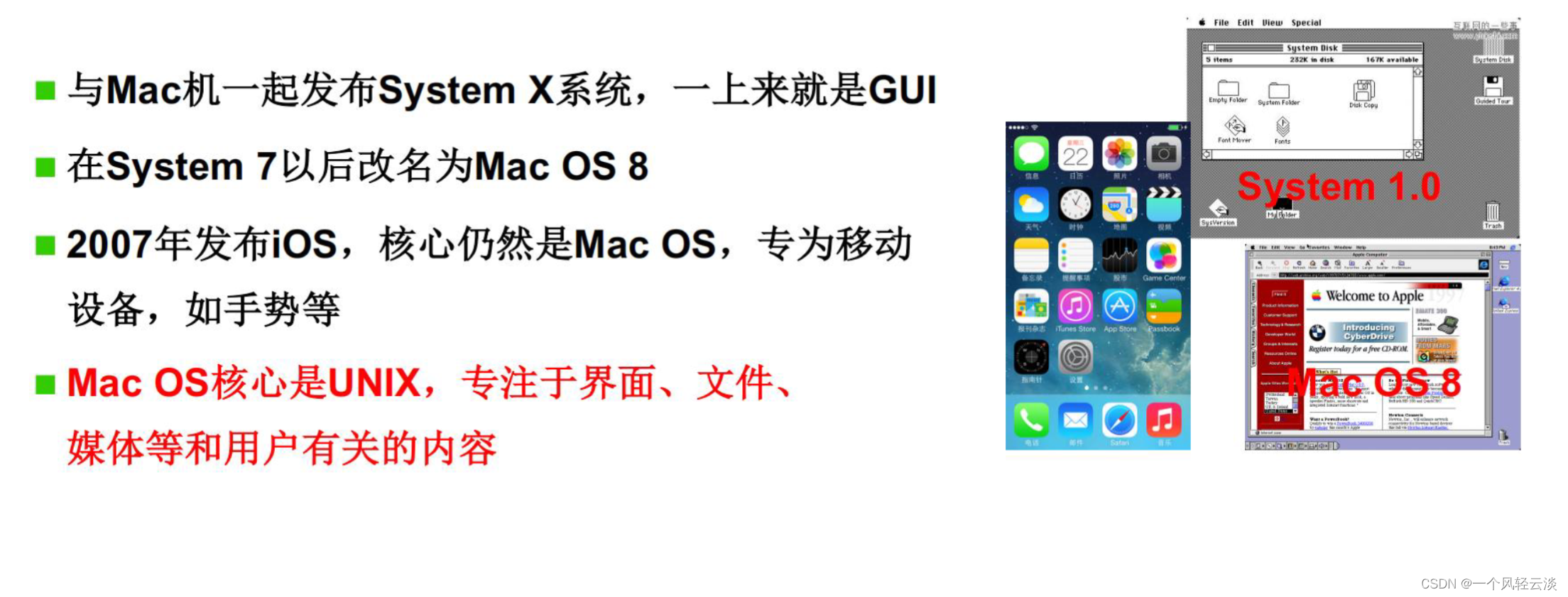

1984年,苹果推出PC(麦金塔机,Macintosh), 简称Mac机,其处理器使用IBM、Intel或AMD等,核心在于屏幕、能耗等

CP/M -> QDOS -> MS-DOS -> WindowsUnix -> System -> Mac OS -> iOS