杨国安、汤道生、陈煜波对谈:2024,企业家“卷”的逻辑变了

杨国安、汤道生、陈煜波对谈:2024,企业家“卷”的逻辑变了

本文转载自中信书院(ID:citicbook)

当下,我们进入了一个全新的产业升级与经济增长的时代。数智科技的迅速迭代,为经济发展带来新的动力,也对实体经济提出了更高的要求。数智科技与实体经济的融合,其影响力不仅是在技术产品层面,更会促成生产方式的全面革新。

企业如何以数实融合获取存量时代的发展动力?如何在当前发展新质生产力的大趋势下,更好地创新发展?企业家该如何推动企业用前沿的数实科技重塑用户体验和产业格局?如何在剧变的AI时代抓住数实融合的契机,找到第二增长曲线?

为此,中信书院特邀《数实融合》作者、腾讯集团高级管理顾问杨国安教授,腾讯集团高级执行副总裁、腾讯云与智慧产业事业群CEO汤道生以及清华大学经济管理学院讲席教授陈煜波深度对话。以“数实科技”为逻辑起点,为企业找到突破点和独特定位,获得穿越周期的定力和能力。

从左到右依次为:陈煜波、汤道生、杨国安

本次对谈精彩观点,为大家整理如下:

AI时代企业最难的三个挑战

主持人:当今这个时代,无论是从经济发展的大环境,还是从产业升级这样的角度,我们都面临着一个全新的环境。企业家如何利用数实融合获取新的发展动力,在新一轮技术升级的浪潮中,找到企业增长的第二曲线?请几位老师聊聊看法。

杨国安:我最近几年出了两本书,一本叫《数智革新》,一本叫《数实融合》。两本书阐释了同一个观点:科技是推动人类生活和生产方式最重要的动力。每一波技术革新会带来新的机遇,创造就业岗位和巨额财富,同时也会淘汰一批跟不上的企业。企业要想稳健经营,持续增长,必须穿越技术周期。

这一波以 AI为核心的数实融合科技,包括算法、算力、交互等各方面技术的融合。企业家要想把握这一轮技术革新,最难的挑战有三个:

第一,核心团队的认知。不要只是闷头搞内部运营和短期业绩,更要抬头看未来的一些确定性趋势,了解技术革新带来的机遇和挑战。但是很少抬起头看远一点的一些确定性的趋势,一些外在的趋势。

第二,变革的勇气和决心。在洞察趋势之后,需要放弃积累多年的能力、技术、渠道、设备等沉没成本,拥抱新科技带来的商业模式、产品、服务、流程的变化,直面新技术冲击现有业务的风险。

第三,组织能力的问题。团队具不具备新战略和新科技落地的能力,这取决于两类桥梁型人才:懂科技的业务人员和懂业务的科技人员。企业的组织能力很重要,不然科技是没有办法落地的。

不管是《数智革新》还是《数实融合》,初心都是希望帮助企业家对科技有更多理解,更多洞察,不要那么恐惧,结合自身产业的痛点和企业发展的需要,把科技更好地融合到业务发展之中。

汤道生:早期的互联网产业,其实有点像煤矿产业,原来我们都是“煤矿工”。我们从一个场景,发现一些痛点,用技术解决问题,然后不断迭代,后来慢慢发现技术还可以应用到不同的产业和场景当中。迭代其实是一个不断让效率更高、质量更高的过程,让新技术能够满足更多不同场景的需要。

有句话说“起得早不如熬得久”,对于穿越周期来说,“既要起得早,更要熬得久”,这是腾讯20多年来从早期PC互联网走到现在的感受。不能太晚入局,因为很多技术需要时间去积累经验,在发展的过程中一定会踩坑,但踩坑其实就是一个学习的过程、积累人才的过程。只要足够早去投入,不管是第一个投入还是第五个投入,差异并不大。

当一个新概念火起来之后,比如现在的AI,往往会被过度投资,避免不了早期大量的资本竞逐。但我觉得作为一家企业,不要运动式的、过度地投入,就像一场马拉松长跑,不要在开始的5公里把所有力量耗光,保持好自己的节奏。

穿越周期其实就是如何有节奏地投入。在早期开始去关注,去了解,去入局,去打磨,新技术会随着时间引入一些新的环境变量,会一步一步从中发现机会,看到越来越多的应用场景。所谓的耐心主要是在面对这些新技术带来的机会时,你应该以什么心态去看待。

面对不确定性

关注几大确定性趋势

主持人:在当下不确定时代,根据几位的观察,现在企业家们面临最大的问题,或者是他们最大的疑问是什么?

杨国安:最近几年,企业家普遍面临的挑战就是焦虑。前几年的生活生产停顿,叠加近期的地缘政治和政策变化,这些因素带来了很多不确定性。对企业家来讲,就像是在山里开车,路线复杂颠簸,能见度又低。

所以企业最需要做的就是先活下来,“把汽油加满”,也就是确保现金流安全,而不是靠融资和贷款,依靠独立经营产生的资金,你就更有机会活下来。

当前太多黑天鹅事件发生,我们很难对未来进行预测,所以应对短期不确定性最好的方法就是用长期的确定性倒推。现在有一些确定性的长期趋势:

老龄化正在加剧,由此会带来医疗健康产业、吃、住、娱乐等各行各业的变化;

碳中和是确定性的,要密切关注出行、能源以及绿色产业的供应链;

新语境下的全球化,以前地球是平的,中国供应链出口,产品服务要卖给全世界,但是现在考虑地缘政治带来的限制和风险,中国企业要跟当地合作才有机会活下来。

数实融合的大趋势,国家政策不断强调用数字科技来赋能实体经济,正在为数实融合持续健康发展带来源源不绝的内生动力。

以及今年突出的两个主题,一个是AI,一个是出海,也是大趋势下的关注点。在应对不确定性时代中,中国企业家要抓住这些确定的趋势。

汤道生:大趋势的发展其实也有不同的步骤跟阶段。早期的特斯拉其实是超跑,第一阶段先有一个应用场景,在成本要求没那么高的环境下去打磨技术,然后随着技术的发展不断优化,第二阶段往量产普及的方向走,第三阶段做经济型平民化的产品。

如果一个企业在技术周期面前,过于着急,一下就做要求最高的大众市场。虽然大众市场体量大、机会多,但如果缺乏足够的技术支撑、经验积累和财力支持,很容易出问题。

腾讯音乐也经历过这个时期,一开始这个赛道很多玩家进来,但后来慢慢有一些中途放弃了,但是随着对音乐版权的尊重、重视,行业条件成熟了,机会又回来了。熬到最后就能有一个比较好的长期投入的回报。

陈煜波:一流的管理者是实现约束条件下人财物的最优化。我们经常讲企业家精神,并不是只指企业家,每个人都需要具备企业家精神。从中长周期看,大家现在被所谓的短周期不确定性遮住了眼睛,如果说短周期是约束条件,我们需要重新定义,看得更远一点。

从企业的角度来说,把一个技术落地需要有节奏和耐心。我们会听到很多的企业家说,他是第一个栽瓜的却不是第一个得瓜的,可能就是没熬到最后。

过去45年,中国的企业家特别顺风顺水。其实我们从支付宝、京东自营物流、微信支付可以看出,这是一个基础设施的事。我们现在的问题还是场景,在一个领域做得再好,缺乏基础设施和生态建设,还是会被卡脖子。所以现在保持耐心,重新定义约束条件,这种能力是中国企业家要补的。

市场逻辑变了

从“卷”低价到“卷”差异化

主持人:当下很多企业已经意识到了数实融合的重要性,但很多尝试还是停留在表面,为融合而融合,怎么才能真正让企业真正理解数实融合的逻辑并做到完美融合呢?

杨国安:过去GDP每年增长8%左右,现在增速放慢了,增量市场变成了存量市场,所以过去企业的成长路径和增长模式要做替换。中国最主流的一种竞争模式就是同质化竞争,一个字“卷”,卷规模、卷效率、卷成本。本来一个好好的产业卷到大家无利可图,很快就出现产能过剩,这一类的问题最为常见。

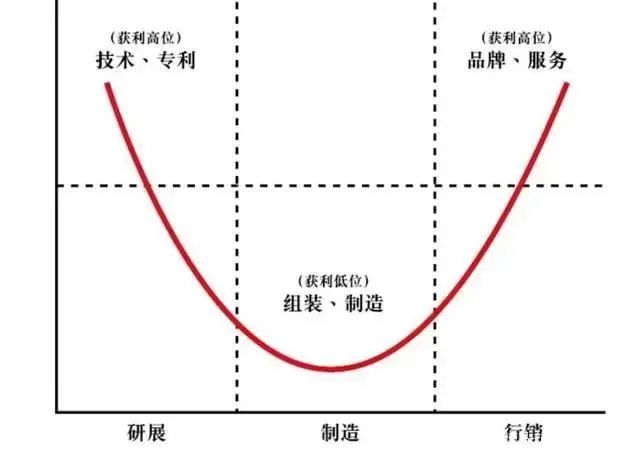

当下,企业家要认识到一个逻辑,在保持低成本优势的基础上,要建构更多差异化竞争优势。过去我们常提到“微笑曲线”(1992年,时任宏碁电脑董事长施振荣提出的企业竞争战略),差异化竞争优势往往位于两端,但中国企业往往处于中间位置。

“微笑曲线”的一端是前沿科技,由技术专利带来产品溢价,另外一端是品牌服务,为客户需求提供差异化产品解决方案。100个企业中99个都说自己是客户导向,但是其实并不了解真正的客户需求。

面对新科技带来的挑战,企业家需要做好三方面的平衡:

一是心态上,要永远知道创新有风险,但是也要知道不创新同样有风险;

二是资金上,最好保持稳健的现金收入,同时划拨一部分资金投入未来,既要创新,又要求稳;

三是方向上,最好是在强势业务,或者是有牢固客户群的领域上拓展创新,不要插手太多完全陌生的领域。

陈煜波:中国谈数实融合,和西方发达国家相比有着不同寻常的意义,因为中国发展数字化的背景是四化同步,我们还没有走完工业化、农业现代化和城镇化,就进入了信息化和数字化。这个过程挑战很大,但机遇和红利更大。

中国现在面临巨大的产能过剩,产能过剩的根本原因就是供需不匹配,因此很多人质疑没有需求是因为中国经济出了问题。

中国有14亿人口,人均GDP是12000美元,现在的消费者从过去吃穿的刚需,开始向医疗保健、体验性产品的需求过渡。这不是中国特有的现象,是所有发达国家都曾经经历过的阶段。

那问题出在哪了?问题是我们过去这么多年,都在靠成本、效率、产能、规模追求极致性价比,这种逻辑用在衣服、饮食、玩具等刚需产品上是合适的,但在体验型产品上行不通,中国用户的需求发生了变化。

大模型三分天下

美国靠技术 中国靠应用 欧洲靠规则

主持人:我们现在谈到技术,其中一个不可忽视的就是AI。从今年来看,或者是未来趋势来看,AI在应用端还可以带来哪些可能呢?

陈煜波:这两年,大模型话题引起热议,很多人对中西方差距感到焦虑,但中国、美国、欧洲从来就是各有特色。美国是靠技术来引领,中国靠市场和应用,欧洲最终是靠规则。就像三国演义一样的,天下三分各有特点,大模型自然也不例外。

从这个角度讲,中国一定会在应用场景上比美国更有优势,尤其是具体的行业场景。比如,从医疗场景来讲,中国的病例数和美国就不是一个数量级,我们的医生也比美国的医生经验要丰富。用户不会在乎参数的多少,重要的是把事情搞定。

科技的变革很重要,但是围绕科技所产生的生产方式,组织的进化,商业模式的变革同等重要,甚至有时候更加重要。

汤道生:现在中欧美在科技领域的发展有不同的侧重。最前沿的技术线,不管是高校研究,还是企业实验室,最终目的是要有产品落地。新技术其实是一个全球性的尝试,有一些成功,有一些失败,不可能所有的成功都在中国企业出现,很多先进技术也是通过全球化的合作才能实现。

中国企业最有优势的方向还是找到场景去应用新技术,因为我们有比较大的本土化市场,强大的供应链和打造方案的能力。所以我觉得还是要认清自己的优势,尽量发挥长板,真正把技术落地到真实的场景,为客户创造价值,同时确保投入是长期、可持续、有毛利的,这样才会建立一个比较完整的技术生态。

未来的人才

需要至少具备四种特质

主持人:当前国内面临的一个现实问题是,我们从依赖人口红利不得不切换到人才红利,在数实融合趋势下,未来的人才需要具备哪些关键的素质?

杨国安:我觉得未来需要两类人才,一类是推动技术创新的,一类是推动产业创新的。推动技术创新的人,一般有这些特质:

第一,懂科技,对科技有很强的信念感;第二,有敏感度,会找用户没有被满足的需求;第三,学习能力,很多技术发展到最后的终极产品形态在当下是看不到的;第四,韧性,科技创新比你想象的时间要长,不要认为融资就可以解决所有问题,碰到一个冬天就会死在岸边。

产业创新的人才不仅需要推动技术创新的人才,也要懂业务,我称之为桥梁型人才。这两类人才结合,企业才有机会用好技术。

汤道生:正在因为这二十年大量的工程人才的培养,中国获得了工程师的红利,锻炼出不仅仅懂技术,有很好的市场,而且能看得到行业变化的人才,这个是我们的优势。

这些技术和人才同样可以服务于新兴市场。微信所培育的小程序生态就可以套用海外场景。比如说,我们跟中东合作的数字政府APP。原来很多不同部门都有各自的APP和自己的迭代节奏、开发团队,把所有能力整合在一个APP里面难度太大。作为数字技术的提供方,我们帮助他们可以在一个APP里面让每一个部门打造自己的小程序,然后把这些小程序通过数字技术底座连接起来,给老百姓一个统一的体验。

所以我觉得在穿越周期的过程中,国内企业的机会还是非常多的,当前的挑战会倒逼出新的机会,跨越鸿沟之后就是另一番海阔天空。

陈煜波:传统行业在数字化生态方面很滞后,最需要的就是数字人才。比如,很典型的汽车行业,过去觉得数字化很遥远,现在发现汽车行业革命的新势力就是互联网人才。

现在的实体行业,实际上是在工业经济时代形成的,将来一定会被数字化重构,我们需要的数字人才正是重构的人才。不是只有学 IT 的人叫数字人才,数字化转型的领导者、做数据科学的、数字化研发的、数字营销的、智能制造的,都是数字人才。现在恰恰是从教育界到实体界需要携手培养数字人才的时候到了。

本文系转载,前往查看

如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。

本文系转载,前往查看

如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。