菜鸡才用AI写代码,10倍程序员这样用Claude重塑编程工作流

菜鸡才用AI写代码,10倍程序员这样用Claude重塑编程工作流

本文探讨了如何通过AI协作重塑编程工作流,帮助读者从“效率困境”转向“场景化解决方案”。文章借鉴了Anthropic团队的内部案例,提供了一套框架和技巧,旨在将AI从简单的编码助手升级为开发搭档,提升工作效率并扩展能力边界。核心目标是帮助程序员和非技术人员通过AI协作实现任务自动化、知识加速和团队协作优化。

关注腾讯云开发者,一手技术干货提前解锁👇

01

引言:一个程序员的典型一天

如果我告诉你,一个复杂的前端功能,设计师自己就能上手完成大部分开发,将周期从数周缩短到几小时,你会相信吗?如果我再告诉你,一个非技术背景的营销人员,能独立开发出Figma插件,将广告创意产出提升10倍,你又会作何感想?

这不是虚构的未来,而是正在Anthropic内部发生的真实案例。他们的数据科学团队在重构任务上实现了50-75%的时间节省;安全工程师将基础设施的调试时间缩短了67%;而设计师和法务人员甚至突破了技能边界,独立完成了过去无法想象的应用开发。

这一切的背后,是一种全新的工作方式。本文将结合Anthropic团队的内部实践与我个人的深度思考,为你提供一套全新的AI协作地图,展示如何从"单一工具使用者"进化为"场景化策略大师",真正将AI从一个"编码助手"变为我们的"开发搭档"。

02

一套框架,三种场景:程序员日常工作的AI协作地图

经过对Anthropic内部9个团队、数十个应用场景的分析,我发现成功的AI协作并非依赖于某个单一的"超级技巧",而是源于一种深刻的洞察:将工作任务进行场景化分类,并匹配不同的协作模式。

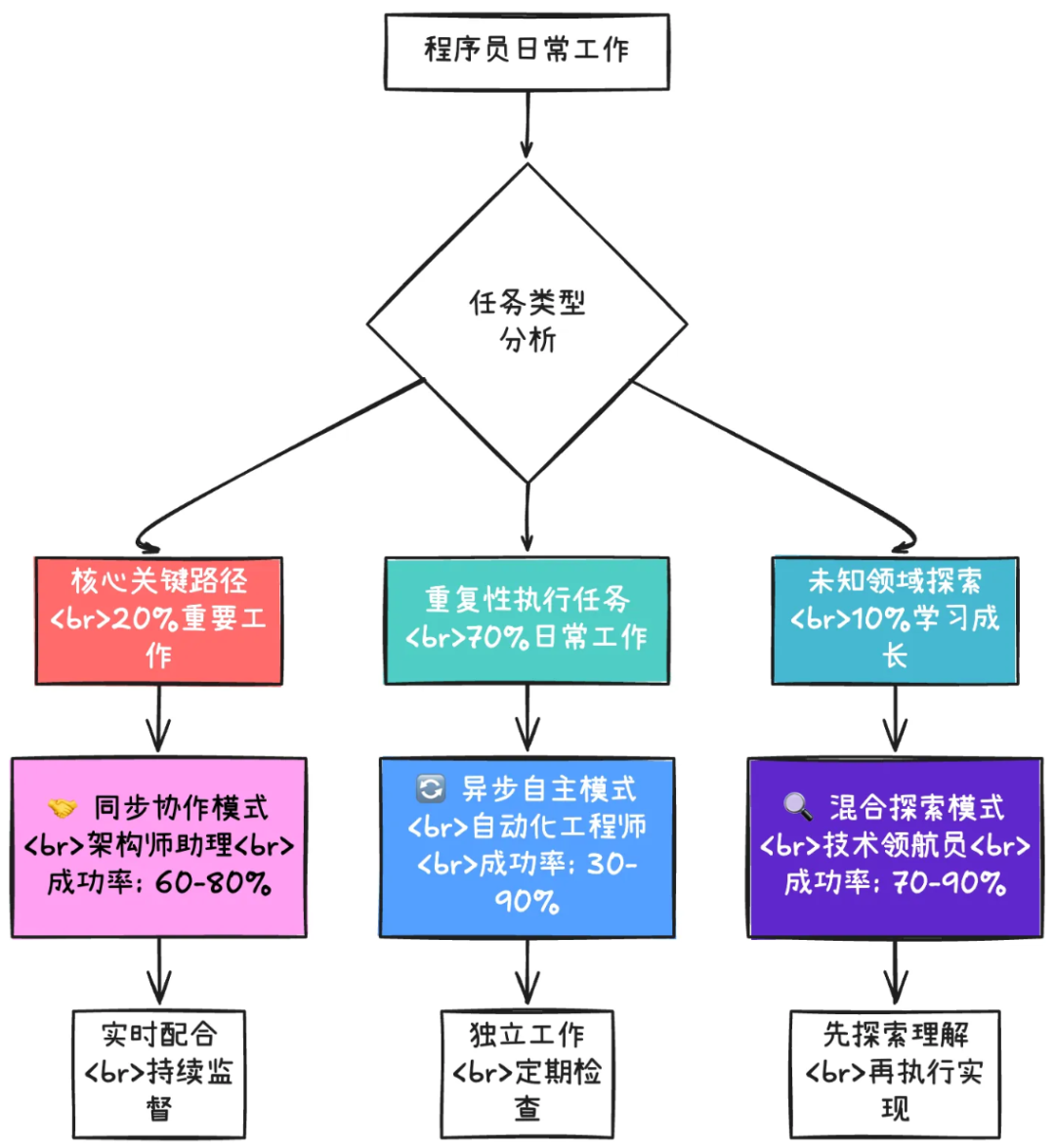

我将程序员的日常工作归纳为三大核心场景「脑力工作者基本适用」,并对应三种不同的AI协作策略:

模式类型 | 特征描述 | 适用场景 | 典型任务 | 成功率 |

|---|---|---|---|---|

同步协作模式 | 人机实时配合,持续监督 | 核心关键路径 (20%重要工作) | 架构设计、核心算法 | 60-80% |

异步自主模式 | AI独立工作,人工定期检查 | 重复性执行任务 (70%日常工作) | SQL分析、测试编写 | 30-90% |

混合探索模式 | 先探索理解,再执行实现 | 未知领域探索 (10%学习成长) | 新技术学习、代码库理解 | 70-90% |

2.1 场景一:核心关键路径(同步协作模式)

这类任务风险高、需要深度思考、不容出错,例如设计一个核心推荐系统的架构。在这里,AI的角色是"架构师助理"。

- 工作方式:你负责提出核心思路("我计划设计A、B、C三路召回"),AI则从更广阔的视角提供补充和挑战("是否考虑过长尾内容的覆盖和新用户的冷启动问题?")。你始终掌握主导权,利用AI的"思维宽度"来弥补自己可能存在的盲点。

- 为什么有效:核心决策需要人类的业务理解和经验判断,而AI的全面性分析能确保方案的健壮性。这是一种1+1>2的深度智力合作。

2.2 场景二:重复性执行任务(异步自主模式)

这类任务逻辑清晰、实现繁琐、相对独立,例如编写复杂的SQL查询、生成单元测试或处理数据。在这里,AI的角色是"自动化工程师"。

- 工作方式:你下达一个明确的指令("帮我写SQL分析用户曝光分布,检查是否有部分用户曝光过多"),然后就可以投入到其他更重要的工作中。AI会独立完成任务,你只需在最后回来检查和验收结果。

- 为什么有效:这类任务是典型的"体力活",AI的执行速度远超人类。Anthropic的产品开发团队使用这种模式实现了Vim快捷键功能,其中约70%的代码由Claude自主完成。

2.3 场景三:未知领域探索(混合探索模式)

当你需要学习一门新技术、理解一个庞大的陌生代码库或快速实现一篇论文的Demo时,AI的角色是"技术领航员"。

- 工作方式:这是一个由浅入深的探索过程。你先向AI提问以建立宏观理解("这个代码库的核心架构是什么?"),然后深入细节("这个模块是如何工作的?"),最后寻求实践指导("我想实现类似功能,应该如何开始?")。

- 为什么有效:AI将过去需要数天甚至数周才能完成的知识内化过程,压缩到了几小时。Anthropic的推理团队成员通过这种模式,将学习机器学习概念的时间缩短了80%。

03

三个被低估的高效技巧:来自Anthropic内部实践

掌握了场景化框架后,我们再来看三个由Anthropic团队在实践中发现的、足以颠覆传统工作流的"反直觉"技巧。这些技巧不仅高效,其背后的原理更值得我们深入思考。

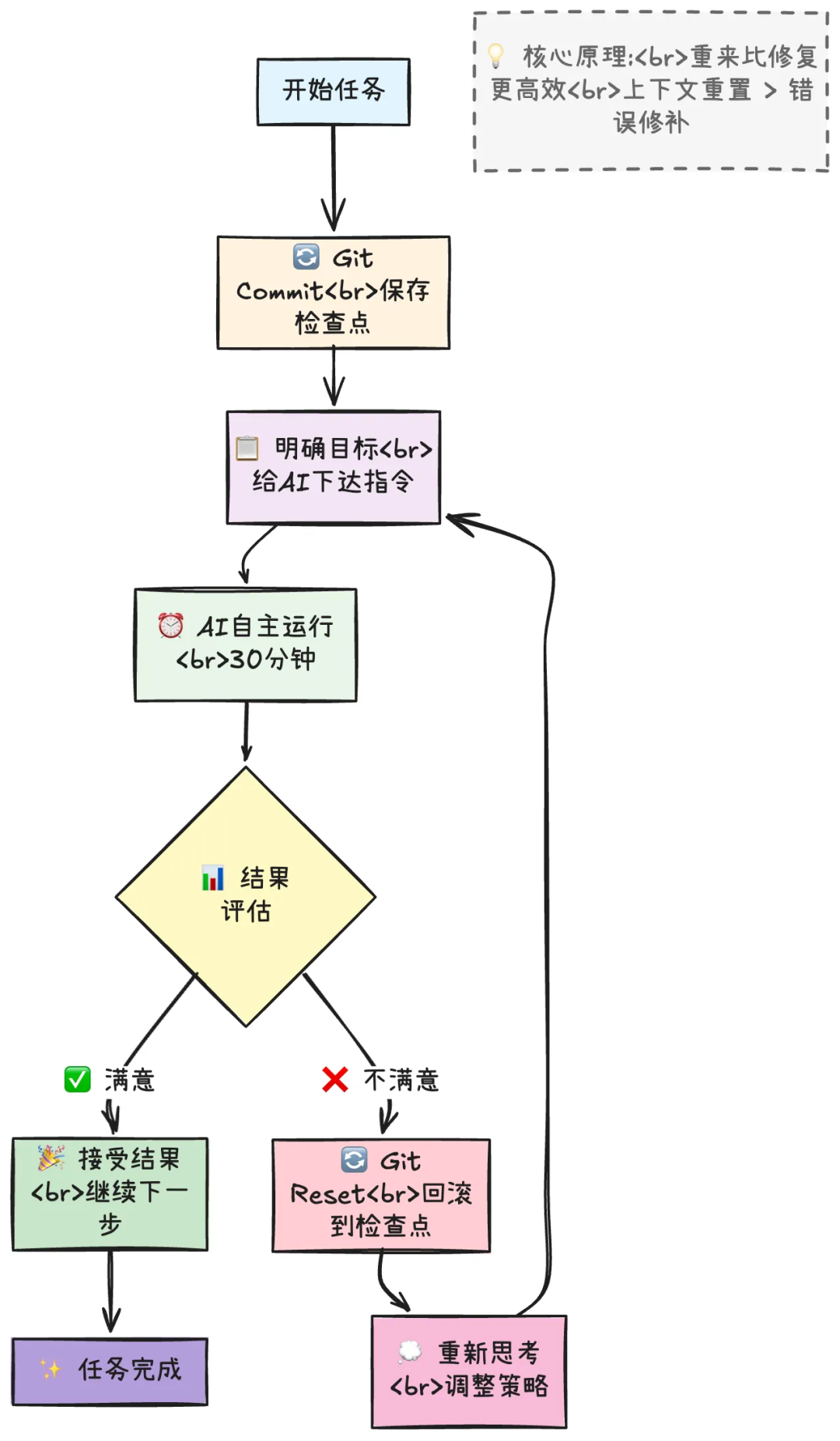

3.1 技巧1:"老虎机模式"——重来比修复更高效

- 发现来源:数据科学团队在处理复杂的重构任务时发现,试图在AI犯错的基础上进行修补,往往会陷入困境。

- 实践要点:

- 保存状态:在让AI开始前,使用Git提交一个检查点。

- 自主运行:给AI一个明确的目标,让它自主工作一段时间(例如30分钟)。

- 接受或重来:检查结果。如果满意,接受;如果不满意,果断放弃,回滚到检查点,然后重新开始。关键在于克服"沉没成本"心理,不要试图去修复一个糟糕的开局。

- 深度解析:为什么"重来"比"修复"更有效?

这背后是深刻的信息论原理。AI的上下文窗口是有限的,一次错误会像病毒一样"污染"整个对话环境:错误的解法会误导后续的生成方向,而我们为了修正错误进行的讨论本身,又会挤占宝贵的上下文空间。

"重新开始"本质上是一次"上下文重置",它清空了污染,让AI能在一个最大信息熵的干净环境中再次尝试。

这就像我们的电脑卡顿时,重启往往比费力查找并结束单个进程更有效。在机器学习中,这也类似于模型训练陷入了糟糕的梯度,有时重新初始化权重比在错误的方向上继续优化要好得多。正如Claude的一位产品经理所分享的,当你在对话中发现AI出错了,别犹豫,新建一个会话往往是最高效的选择。

- 实战检查清单:老虎机模式

- 任务开始前是否已

git commit建立安全回滚点? - 设定的AI自主运行时间是否合理(建议30-45分钟)?

- 失败后,我是否能克服沉没成本心理,抵制住"修补一下"的诱惑,果断重来?

- 任务开始前是否已

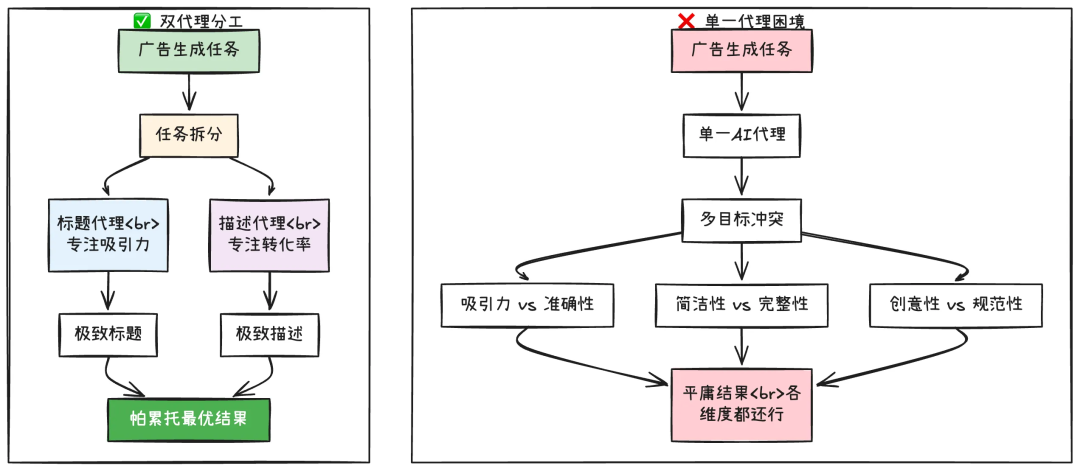

3.2 技巧2:"双代理分工"——专业化协作的威力

- 发现来源:增长营销团队在自动生成Google Ads广告时,发现单一AI难以同时优化标题和描述。

- 实践要点:

- 任务拆解:将一个复合任务分解为多个独立的子任务(如"标题生成"和"描述生成")。

- 独立优化:为每个子任务创建一个专门的AI代理(独立的Prompt或会话),让它专注于优化单一目标。

- 结果整合:最后,由你或另一个AI代理将各个部分的结果整合起来。

- 深度解析:单一代理的"帕累托困境"

让一个AI同时处理"生成吸引人的标题"和"撰写详尽的描述"这两个任务,实际上是在要求它解决一个多目标优化问题。问题在于,这些目标往往是相互冲突的:

- 标题的吸引力可能与描述的准确性冲突。

- 内容的简洁性可能与信息的完整性冲突。

- 表达的创意性可能与品牌的规范性冲突。 在多目标优化中,这必然会导致"帕累托前沿"的出现——你无法在所有维度上同时达到最优。单一代理为了"顾全大局",会在各个目标之间进行妥协,最终产出的结果可能是所有维度都"还可以",但没有一个维度真正"卓越"。 "双代理分工"则巧妙地绕开了这个困境。 它将多目标问题分解为多个单目标问题,让每个代理都能在自己负责的维度上做到极致,最终组合出远超单一代理的整体效果。

- 实战检查清单:双代理分工

- 当前任务是否包含多个(可能冲突的)目标,适合拆分?

- 我是否为每个子任务清晰定义了"单一、明确"的成功标准?

- 我是否设计好了最后整合各个子代理产出的流程?

3.3 技巧3:"视觉驱动开发"——信息密度的优势

- 发现来源:产品设计、数据基建等多个团队发现,一张截图胜过千言万语。

- 实践要点:

- 截图先行:无论是调试Kubernetes仪表盘的报错,还是实现一个Figma设计稿,都直接将截图粘贴给AI。

- 视觉验证:让AI生成代码后,立即运行并查看视觉效果,然后再次截图,告诉AI需要调整的地方。

- 快速迭代:通过"截图 -> 代码 -> 预览 -> 再截图"的循环,实现像素级的精确还原。

- 深度解析:视觉信息的"无损"传递

为什么视觉输入如此高效?我的直觉是,这源于信息密度的巨大差异和信息传递的"无损"特性。

一张截图包含了布局、颜色、间距、状态、文字内容等海量信息,其信息密度远高于我们用自然语言的描述。当我们试图用文字描述一个UI时,实际上是在进行一次"有损压缩",信息在这个过程中不可避免地会失真和遗漏。

而对于AI,尤其是端到端训练的多模态模型,它理解图像的方式可能更接近其本质。或许,它的内部处理流程类似于CNN(卷积神经网络)的模式:从像素 -> 边缘 -> 形状 -> 组件 -> 空间关系 -> 最终形成整体的语义理解。通过直接输入图像,我们跳过了语言转换的中间环节,实现了从视觉语义到代码语义的直接映射,从而大大减少了沟通成本和理解偏差。

- 实战检查清单:视觉驱动开发

- 这个任务是否适合用视觉来表达(UI开发、图表复现、流程图理解等)?

- 我提供的截图是否清晰、完整,并在必要时进行了标注?

- 我是否准备好进入"截图-生成-验证"的快速迭代循环,而不是期望一次搞定?

04

从理论到实践:可执行的实施路径

好的理论需要配套的落地指南。以下是成功团队总结出的一套完整的实践方案。

4.1 第一步:建立基础设施

- Claude.md文档工程:这是最关键的一步。在你的项目根目录下创建一个Claude.md文件,它相当于给AI的"项目说明书"。成功的团队无一不强调它的重要性。

- 必备内容:项目结构说明、编码规范、常见模式与反模式、工具使用偏好(如"直接运行pytest,不要切换目录")、特定领域知识。

- 版本控制策略:AI协作是实验性的,必须有可靠的安全网。

- 核心:频繁提交形成检查点。这是"老虎机模式"和所有异步自主任务的基础。

- 实践:建立清晰的分支管理规范和快速回滚机制。

- 团队文化准备:拥抱实验和失败。

- 容错机制:接受AI并非每次都成功(强化学习团队发现中等任务成功率约为1/3),关注多次尝试后的整体效率提升。

- 知识分享:定期举办团队分享会,交流AI使用技巧和成功案例。

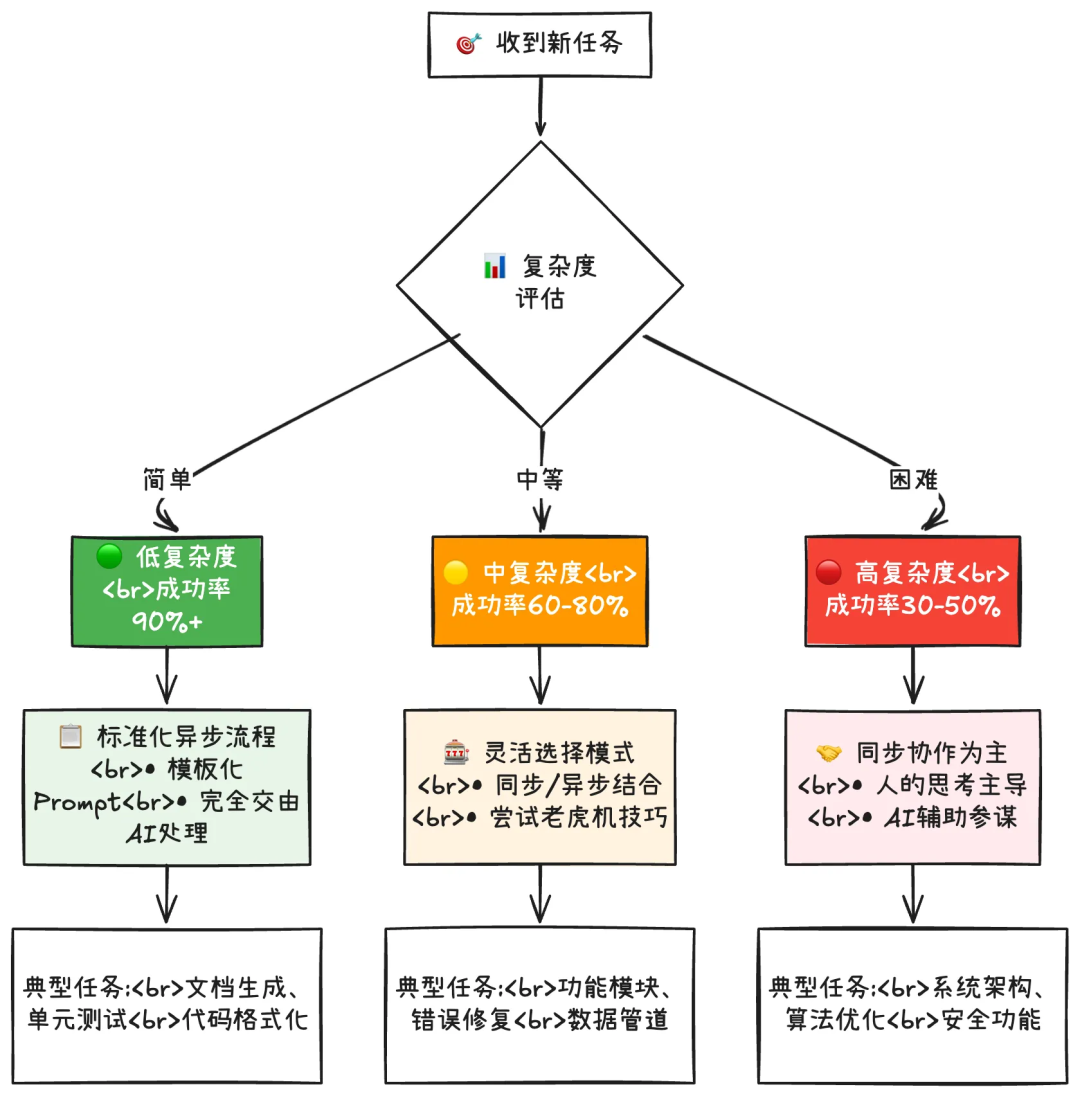

4.2 第二步:按场景优化工作流

根据你的任务复杂度,选择合适的策略:

复杂度等级 | 成功率范围 | 任务类型 | 推荐策略 |

|---|---|---|---|

🟢 低复杂度 | 90%+ | 文档生成、单元测试、代码格式化 | 标准化异步流程:建立模板化的Prompt,完全交由AI处理。 |

🟡 中复杂度 | 60-80% | 功能模块、错误修复、数据管道 | 灵活选择模式:结合同步/异步模式,并大胆尝试"老虎机"等创新技巧。 |

🔴 高复杂度 | 30-50% | 系统架构、算法优化、安全功能 | 同步协作为主:以人的思考为主导,AI作为辅助和参谋。 |

4.3 第三步:量化改进效果

引入AI协作后,收益是实实在在的:

时间节省效果:

团队 | 任务类型 | 优化前 | 优化后 | 节省比例 |

|---|---|---|---|---|

安全工程 | 基础设施调试 | 10-15分钟 | 5分钟 | 0.67 |

增长营销 | 广告文案生成 | 2小时 | 15分钟 | 0.875 |

产品设计 | 法务协调周期 | 1周 | 1小时 | 95%+ |

能力边界扩展:

角色 | 原有能力边界 | 扩展后能力 | 典型成果 |

|---|---|---|---|

设计师 | UI设计、原型 | 前端、状态管理开发 | 直接实现大型状态管理改动 |

法务人员 | 法律咨询 | 应用开发 | 1小时构建语音辅助应用 |

数据科学家 | Python、模型 | 全栈开发 | 独立构建5000行TypeScript应用 |

4.4 第四步:避开常见陷阱

在AI协作的实践中,我们也要学会避开一些常见的陷阱:

陷阱1:过度依赖AI进行架构决策

- ❌ 错误:让AI直接设计系统架构

- ✅ 正确:用同步协作模式,人负责核心思路,AI提供补充

陷阱2:修补AI错误而不是重来

- ❌ 错误:发现AI代码有问题时,试图逐行修复

- ✅ 正确:果断使用"老虎机模式",git reset后重新开始

陷阱3:忽视AI的能力边界

- ❌ 错误:期望AI一次性完成高复杂度的系统设计

- ✅ 正确:根据任务复杂度选择合适的协作模式

陷阱4:单打独斗,缺乏团队协同

- ❌ 错误:个人默默探索,不与团队分享

- ✅ 正确:建立团队AI协作规范,定期分享经验

陷阱5:忽视数据安全和代码质量

- ❌ 错误:将敏感数据直接提供给AI,不做安全审查

- ✅ 正确:建立数据安全规范和代码审查流程

05

更深层的思考:从工具使用到工作方式变革

如果我们只停留在技巧层面,就低估了这场变革的意义。AI协作带来的,是三个根本性的思维转变。

1. 从单一模式到场景化策略

我们正在告别那个试图用一把锤子(提问-回答)解决所有钉子(工作任务)的时代。取而代之的,是根据任务特性,动态选择"架构师助理"、"自动化工程师"或"技术领航员"的场景化协作模式。这标志着我们与AI的关系,从"人与工具"进化到了"人与搭档"。

2. 从追求完美到拥抱概率

一个反直觉但至关重要的发现是:即使AI只有1/3的成功率,它在某些任务上依然比人类高效。传统工程思维追求单次交互的100%正确,而AI时代的工作流则利用其低成本、高速度的优势,通过"检查点 + 多次尝试"的概率性方法来达成目标。这是一种从"确定性工程"到"概率性创造"的跃迁。

3. 从个人效率到团队协作

AI协作最深远的影响,是模糊了专业边界,重塑了团队协作范式。设计师、法务、营销人员不再仅仅是需求的提出方,他们正变成解决方案的实现者。而工程师则从繁琐的执行中被解放出来,更专注于架构设计、工具链建设和最终的质量把关。

这最终催生了一种新的、更高效的团队协作模式:非技术人员的能力被前所未有地解放,工程师的价值更多地体现在赋能他人和解决最核心的难题上。

06

结论:重新定义你的工作流

从痛点出发,我们构建了一套场景化的AI协作框架,学习了三个反直觉的高级技巧,分析了常见陷阱与应对策略,并规划了清晰的落地路径。但最终,这一切都指向一个核心——思维模式的转变。

重要的不是AI能为我们写多少行代码,而是它能将我们的工作带到多高的思考层面,将我们的团队协作推向多深的融合程度。现在,是时候审视你自己的工作流,选择一个场景,开始你的变革之旅了。

你的下一步行动:

- 本周内:为你的主要项目创建一个Claude.md文件

- 选择一个低复杂度任务:如文档生成或单元测试,体验异步自主模式

- 尝试"老虎机模式":在下一个中等复杂度任务中,prepare好回滚点,大胆实验

- 团队分享:将你的实践经验分享给同事,共同探索AI协作的更多可能性

开始行动,而不是继续思考。真正的改变,始于第一次尝试。