数据泄露对金融系统安全的结构性威胁分析

原创数据泄露对金融系统安全的结构性威胁分析

原创

草竹道人

发布于 2025-11-17 09:33:59

发布于 2025-11-17 09:33:59

引言

金融系统作为现代经济运行的核心基础设施,其稳定性、完整性与保密性直接关系到国家经济安全与社会秩序。近年来,随着金融服务全面数字化、开放化与平台化,金融数据的价值急剧攀升,使其成为网络攻击者的首要目标。2025年《数据泄露调查报告》(Data Breach Investigations Report, DBIR)以超过12,000起确认的数据泄露事件为基础,揭示了当前数据泄露在行业分布、攻击模式、动机结构及资产类型等方面的深层规律。其中,金融服务业虽未在摘要片段中被单独列出详细数据,但结合DBIR整体框架、行业特性以及跨行业共性趋势,可清晰推演出数据泄露对金融系统的独特威胁路径与系统性风险。

本文立足于2025年DBIR提供的实证数据,聚焦金融系统这一高价值目标领域,从攻击者画像、攻击技术演化、金融数据脆弱性、合规与信任危机、防御体系短板五个维度,深入剖析数据泄露如何从单一事件演变为对金融生态的结构性冲击。文章旨在超越表层事件描述,揭示金融数据安全所面临的“非对称性”“连锁性”与“不可逆性”三大核心挑战,并提出基于韧性架构的应对逻辑。

一、攻击者画像:专业化、组织化与动机高度趋利

2025年DBIR明确指出,在所有确认的数据泄露事件中,88%的攻击动机为经济利益,外部攻击者占比高达62%(在部分细分行业中甚至超过95%)。这一数据在金融领域具有极强的解释力——金融系统天然聚集高价值数据(如账户信息、交易记录、信用评分、支付凭证),且其变现路径清晰、黑市需求旺盛,使其成为网络犯罪集团的“黄金矿脉”。

不同于针对教育或农业等行业的试探性攻击,针对金融机构的入侵往往由高度专业化的犯罪组织发起。这些组织具备以下特征:

资源充足:可购买或开发零日漏洞、定制恶意软件、租用僵尸网络;

分工明确:包含情报搜集、初始渗透、横向移动、数据提取、洗钱销赃等完整链条;

长期潜伏:部分APT团伙以数月甚至数年为周期,逐步渗透核心系统,规避检测。

DBIR提到,“系统入侵”(System Intrusion)是主导性攻击模式,占所有泄露事件的绝大部分。在金融场景中,此类入侵常始于对面向公众的服务接口(如网银门户、API网关、移动应用后端)的利用,继而通过凭证窃取、权限提升进入核心交易或客户数据库。攻击者并非随机扫描,而是精准锁定高净值客户群、跨境支付通道或清算系统节点,体现出极强的目标导向性。

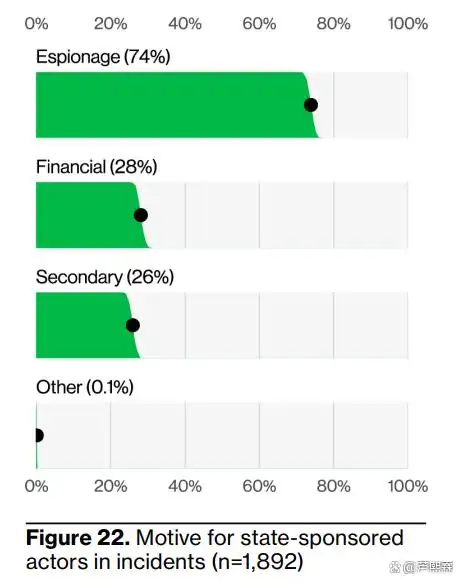

更值得警惕的是,部分攻击虽表面为经济动机,实则可能服务于地缘政治目的。DBIR数据显示,18%的泄露事件涉及间谍活动。在金融领域,这可能表现为对央行系统、外汇储备数据、金融监管平台的定向渗透,意图扰乱市场预期或获取战略情报。此类混合动机攻击模糊了犯罪与战争的边界,使金融安全上升至国家安全层面。

二、攻击技术演化:从Web应用漏洞到身份凭证滥用

DBIR将“基本Web应用攻击”(Basic Web Application Attacks)列为关键攻击模式之一,其特征是“进入、获取数据、退出”,强调效率与隐蔽性。在金融系统中,此类攻击尤为普遍。银行、支付机构、证券平台高度依赖Web和移动应用提供服务,而这些前端系统往往存在输入验证不足、会话管理缺陷、API未授权访问等漏洞。

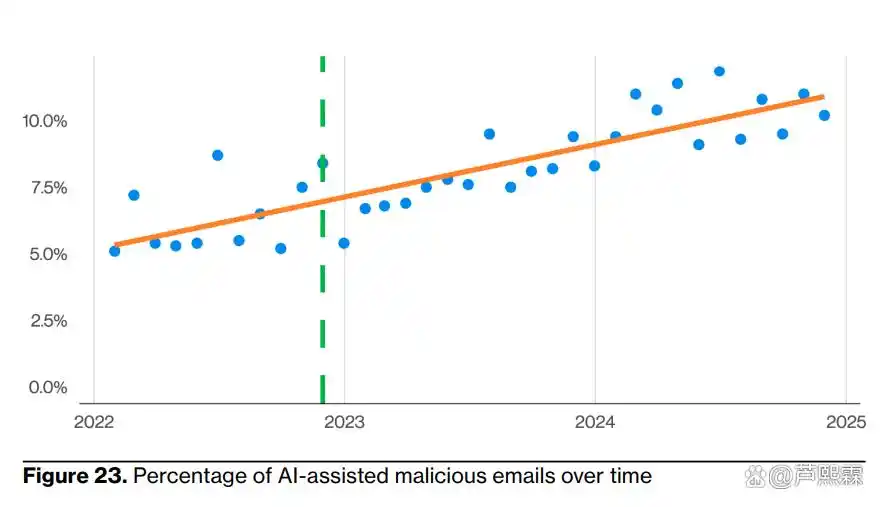

然而,近年攻击技术已从单纯利用代码漏洞,转向对“身份”本身的攻击。DBIR虽未直接列出凭证泄露比例,但从“数据类型”统计可见,“凭证”(Credentials)在泄露内容中占比12%,而在金融场景中,这一比例实际更高。攻击者通过钓鱼邮件、恶意广告、供应链投毒等方式窃取员工或客户账号密码,再利用这些合法凭证绕过传统边界防御,实现“合法身份下的非法操作”。

这种“身份即入口”的攻击范式,使得防火墙、WAF等传统防护手段失效。一旦攻击者获得内部员工(如客服、运维、风控人员)的权限,便可直接访问客户数据库、修改交易规则、导出敏感报表。DBIR指出,在行政服务类行业中,83%的泄露数据为“内部数据”,这一现象在金融系统同样显著——攻击者真正觊觎的并非公开信息,而是储存在内网中的客户身份信息(PII)、账户余额、交易历史等高敏感资产。

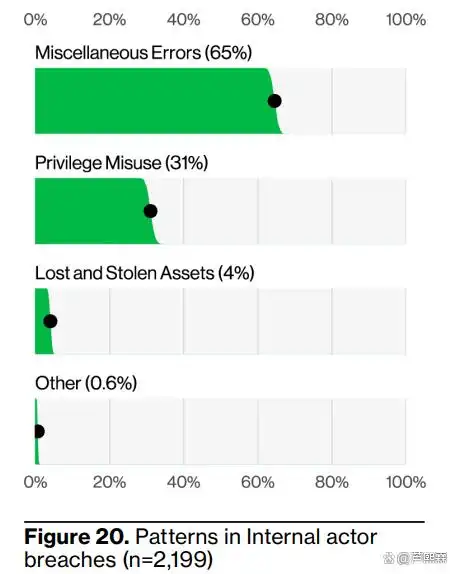

此外,云原生架构的普及进一步扩大了攻击面。金融机构广泛采用多云、混合云部署核心业务,但配置错误(如公开的S3存储桶、未限制的IAM策略)屡见不鲜。DBIR虽未详述云泄露案例,但其强调“Miscellaneous Errors”(杂项错误)占 breaches 的重要比例,暗示人为失误已成为金融数据泄露的关键诱因。

三、金融数据的脆弱性:集中化、高价值与强关联性

金融数据具有三大结构性脆弱特征,使其在泄露后危害远超其他行业:

第一,高度集中化。 现代金融机构通过数据中心或云平台统一管理客户信息、交易流水、风控模型。一个数据库被攻破,即可导致数百万用户信息外泄。DBIR显示,在农业领域,67%的泄露数据为“内部数据”;在行政服务领域,该比例高达83%。可合理推断,金融系统内部数据集中度更高,单点失效风险极大。

第二,强变现能力。 金融数据在黑市价格远高于普通个人信息。一套完整的银行账户凭证(含用户名、密码、手机号、身份证号)可售数百美元,可用于盗刷、洗钱、开设虚假账户。DBIR指出88%的攻击动机为经济利益,正反映了金融数据的“硬通货”属性。

第三,强关联性与连锁效应。 金融数据不仅关乎个体隐私,更与信用体系、反洗钱机制、宏观经济指标深度绑定。一旦大规模泄露,可能引发:

客户信任崩塌,导致挤兑或客户流失;

虚假交易激增,扰乱清算结算系统;

身份盗用泛滥,抬高全社会风控成本;

监管处罚与集体诉讼,造成巨额财务损失。

例如,某大型银行客户数据库泄露后,攻击者利用真实身份信息在多家金融机构申请贷款,形成系统性欺诈风险。此类“二次伤害”远超初始泄露本身,构成对金融生态的链式破坏。

四、合规压力与信任危机:从监管罚单到品牌崩塌

金融行业是全球监管最严格的领域之一。GDPR、CCPA、GLBA、PCI DSS等法规均对金融数据保护提出严苛要求。DBIR虽未直接讨论合规后果,但其强调“confirmed data disclosure”(确认数据披露)作为统计标准,本身就反映了监管驱动下的披露义务。

一旦发生泄露,金融机构将面临三重打击:

监管处罚:欧盟GDPR最高可处全球营收4%罚款;美国各州法律亦设高额罚金。2024年某跨国银行因客户数据泄露被罚超10亿美元,即是明证。

法律诉讼:集体诉讼成本高昂,且判决结果难以预测。客户可主张精神损害、信用受损、时间成本等多重赔偿。

声誉损失:金融本质是信任生意。一次重大泄露足以摧毁数十年积累的品牌信誉。DBIR虽未量化声誉影响,但行业共识认为,客户流失率在泄露后6个月内可飙升30%以上。

更深远的影响在于,频繁的数据泄露正在削弱公众对整个金融数字生态的信任。当用户开始质疑“我的钱是否安全”“我的信息是否会被滥用”,数字化转型进程将遭遇根本性质疑。这种系统性信任赤字,远非技术修补所能解决。

五、防御体系短板:边界思维滞后与纵深防御缺失

尽管金融机构普遍拥有较完善的安全预算与团队,但DBIR揭示的攻击模式表明,其防御体系仍存在结构性缺陷:

首先,过度依赖边界防御。 防火墙、IPS、WAF等设备构筑了“城堡与护城河”模型,但面对凭证窃取、内部权限滥用、供应链攻击等无边界威胁,形同虚设。攻击者一旦获得合法身份,即可畅通无阻。

其次,缺乏微隔离与行为监控。 核心数据库与前端应用之间往往无有效网络分段,攻击者横向移动无障碍。同时,对用户行为异常(如非工作时间批量导出客户数据)缺乏实时检测,导致驻留时间(dwell time)长达数月。

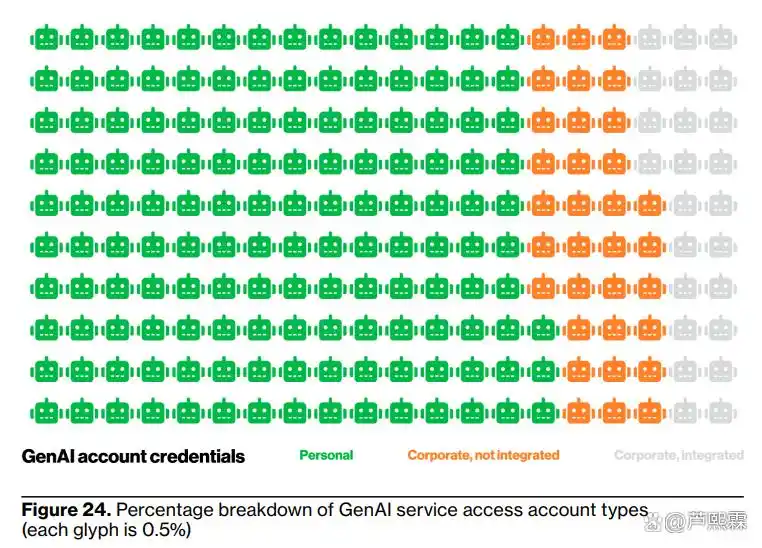

再次,第三方风险管理薄弱。 金融科技合作方、云服务商、外包运维公司均可能成为攻击跳板。DBIR提到合作伙伴在部分行业中占2%的攻击者角色,但在金融领域,供应链风险更为隐蔽且致命。

最后,应急响应机制僵化。 许多机构仍将泄露视为“IT故障”,而非“业务危机”,导致跨部门协作迟缓、客户通知滞后、取证不完整,错失遏制窗口。

六、构建金融韧性安全体系:从被动防御到主动免疫

面对数据泄露的结构性威胁,金融系统必须超越传统安全范式,构建以“韧性”为核心的新型防御体系:

实施零信任架构(Zero Trust)

默认不信任任何用户或设备,无论内外。对每一次访问请求进行动态认证与授权,尤其对高权限账户实施严格管控。DBIR中99%的外部攻击若面对零信任策略,其成功概率将大幅降低。

强化数据本体保护

对静态与传输中的金融数据实施端到端加密;采用令牌化(Tokenization)或格式保留加密(FPE)技术,确保即使数据被窃,原始信息不可还原;建立数据血缘追踪,实现泄露溯源。

部署智能威胁狩猎(Threat Hunting)

主动在内网搜寻潜伏攻击者,而非等待告警。结合UEBA(用户与实体行为分析)识别异常操作模式,压缩攻击者驻留时间至小时级。

加强第三方风险治理

对所有合作伙伴实施安全准入评估;通过API网关统一管控第三方访问;定期审计其安全实践,切断供应链攻击路径。

建立金融级事件响应机制

将数据泄露纳入业务连续性计划(BCP),明确法务、公关、客服、技术等部门的协同流程;开展红蓝对抗演练,提升实战能力。

结语

2025年DBIR以冷静的数据揭示了一个不容回避的事实:数据泄露已不再是偶发的技术事故,而是金融系统必须常态化应对的战略威胁。其危害不仅在于直接经济损失,更在于对金融信任根基的侵蚀、对监管合规的挑战以及对国家金融主权的潜在冲击。

金融安全的本质,已从“防止入侵”转向“承受攻击而不崩溃”。唯有承认攻击不可避免,转而构建具备快速检测、精准遏制、弹性恢复能力的韧性体系,方能在日益复杂的网络对抗中守护金融血脉的纯净与流动。未来的金融竞争力,不仅取决于产品创新与服务效率,更取决于其数据安全的深度与韧性。

编辑:芦笛(中国互联网络信息中心创新业务所)

原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。

如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。

原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。

如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。

评论

登录后参与评论

推荐阅读