ECOC 2025:基于AWGR+可调激光器的纳秒全光交换网络实现带宽利用率超 MEMS OCS方案1.5-21 倍

ECOC 2025:基于AWGR+可调激光器的纳秒全光交换网络实现带宽利用率超 MEMS OCS方案1.5-21 倍

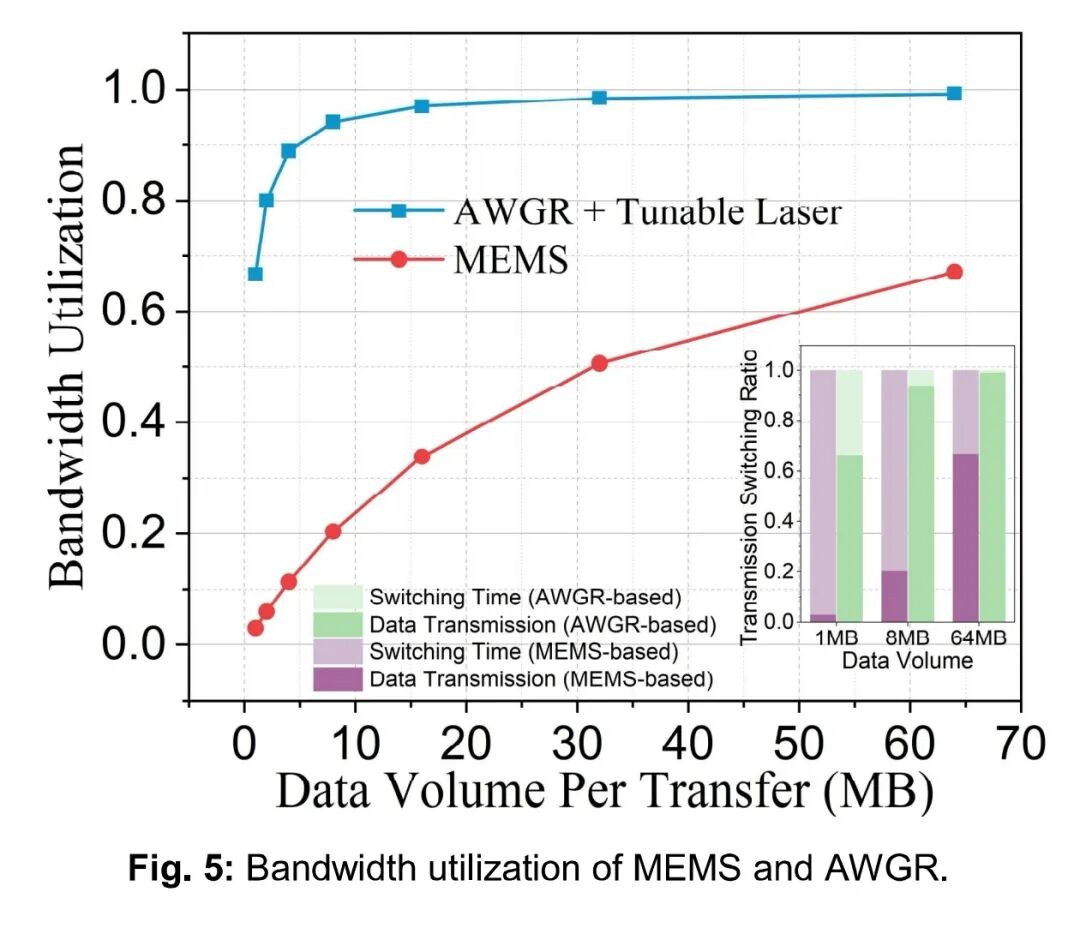

在ECOC 2025上,北邮/南大/中国联通研究院/中科大的研究团队发表了一篇题目为Demonstration of Nanoseconds Reconfigurable All-optical Switching Network for Distributed Deep Learning的文章。该工作针对分布式深度学习(DDL)中节点间通信开销激增与传统网络性能不足的矛盾,提出并实验验证了一种基于阵列波导光栅路由器(AWGR)和波长可调激光器阵列的纳秒级可重构全光交换网络。该网络通过FPGA实现高精度时间同步与高效流量调度,解决了现有MEMS基光开关切换时间与数据传输时间不匹配导致的带宽利用率低问题。实验结果表明,该网络间隙时间低于 2ns,低中负载下平均延迟小于 10μs,带宽利用率较 MEMS OCS网络提升 1.5-21.5 倍,为 DDL 提供了低延迟、高吞吐量、高带宽利用率的通信支撑。

1 引言:DDL 的通信挑战与传统网络瓶颈

随着大语言模型(LLMs)的快速发展,分布式深度学习(DDL)成为降低训练时间、突破单机存储资源限制的核心技术。然而,DDL 需在大量计算节点间传输海量数据,导致通信开销显著增加,对数据中心网络(DCNs)的性能提出更高要求。

当前主流网络方案存在明显缺陷:

- 传统多层电分组交换(EPS)受限于切换容量、网络延迟、硬件成本与功耗,无法满足 DDL 对高带宽、低延迟的需求;

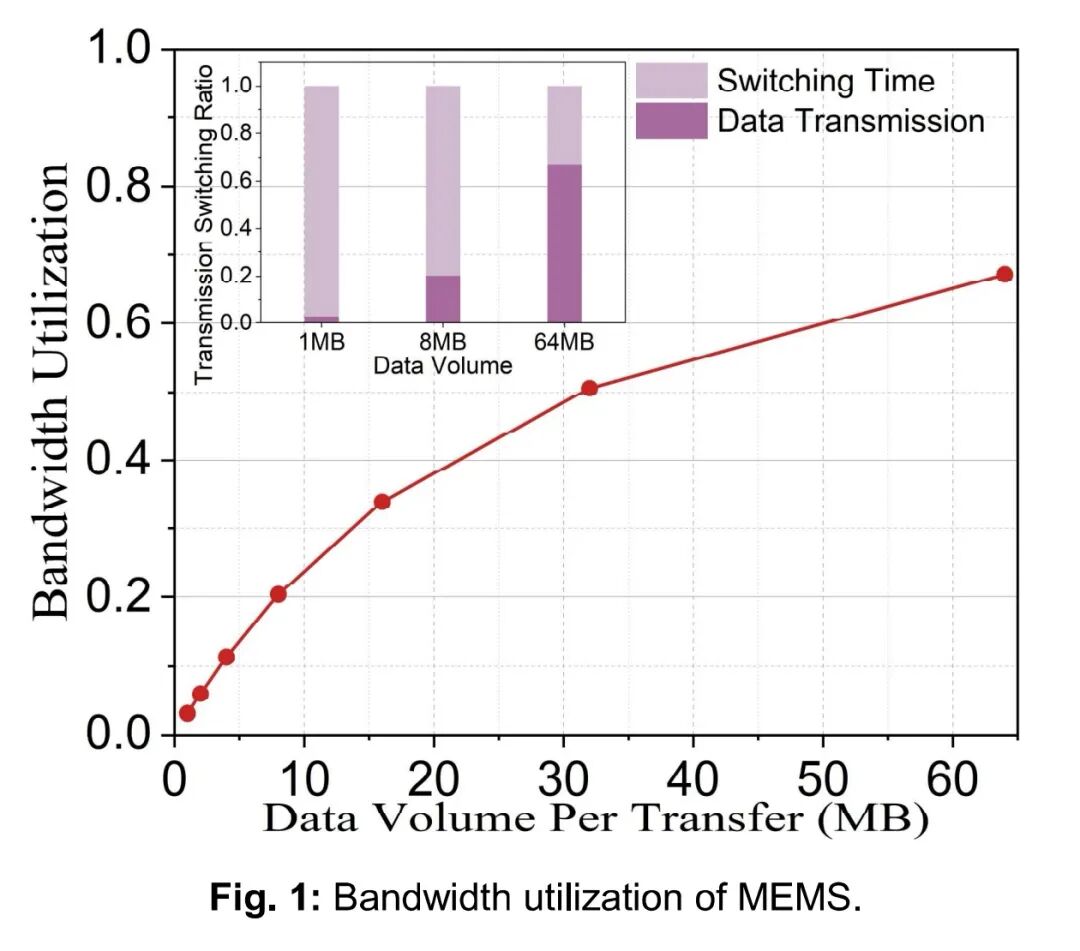

- MEMS 基光交换虽避免了光 - 电 - 光(O/E/O)转换,但切换时间普遍超过 10ms。而 DDL 中单次数据传输量多为 10-100MB(25Gb/s 速率下传输耗时仅数毫秒至数十毫秒),二者时间尺度不匹配,导致带宽利用率极低,无法实现细粒度数据交换。

为此,本文设计纳秒级可重构全光交换网络,通过快速硬件响应与精准控制机制,适配 DDL 的通信特性,突破传统网络瓶颈。

2 系统设计:全光交换网络的架构与核心技术

2.1 整体网络架构

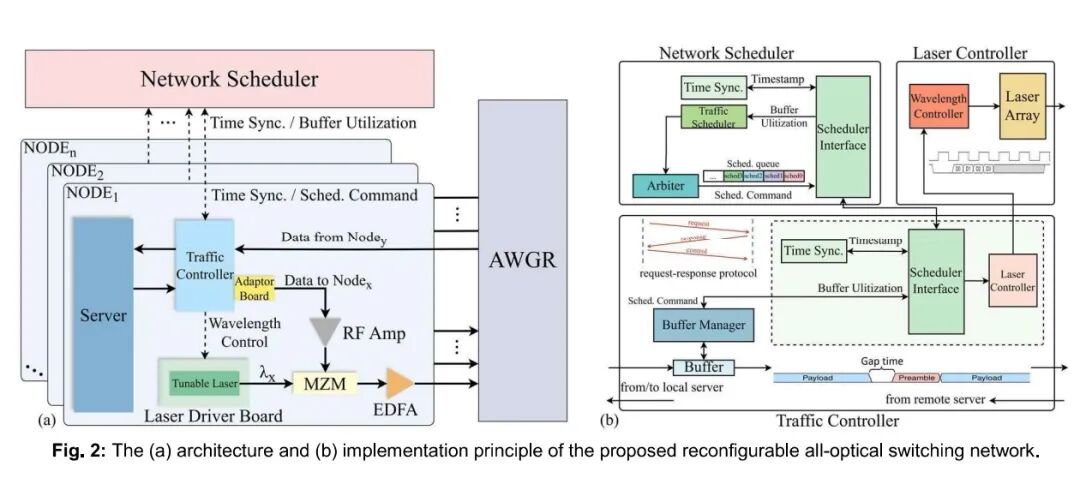

网络采用 “控制层 - 数据层” 二级架构,实现全局协同与高效数据传输,架构如图 2(a)(b)所示:

- 控制层以网络调度器为核心,负责全局时间同步、流量调度策略生成与命令下发;激光控制器接收调度指令,控制激光器波长切换,确保与数据传输时序对齐。

- 数据层由流量控制器、AWGR与RECDFB 激光器阵列组成。流量控制器连接服务器,处理数据收发、缓存管理与转发;AWGR 作为无源光路由单元,实现多节点间光信号的并行路由;RECDFB 激光器阵列提供快速波长切换能力,支撑纳秒级网络重构。

各组件通过 FPGA 硬件实现联动:网络调度器与流量控制器、激光控制器间通过高速接口传输控制信号,确保指令实时响应;数据层通过 AWGR 实现无阻塞光信号传输,避免 O/E/O 转换带来的延迟与功耗。

2.2 关键硬件组件特性

- RECDFB 激光器阵列采用重构等效啁啾技术,激光弛豫时间仅数百皮秒,可实现纳秒级波长切换,为网络快速重构提供硬件基础;

- AWGR作为无源光器件,支持多波长信号并行传输,无需主动控制即可完成光路由,降低传输延迟与功耗,同时兼容多节点扩展;

- FPGA 硬件平台网络调度器与流量控制器均基于 AMD KCU116 FPGA 实现,时钟周期为 2.56ns,确保高频率下的实时控制与数据处理,满足纳秒级同步需求。

2.3 核心控制机制

2.3.1 高精度纳秒级时间同步

为避免时间偏移导致的数据传输重叠与丢包,设计三级同步机制:

- 调度器 - 流量控制器同步 采用 “请求 - 响应” 三握手协议,通过双向信号交互确保同步精度与可靠性;

- 流量控制器 - 激光控制器同步 采用源同步通信方式,使二者工作时钟完全一致,实现波长切换与数据转发的精准对齐;

- 全局同步效果 通过上述机制,整个网络(调度器 + 流量控制器 + 激光控制器)的时间同步精度达到1ns,确保所有节点同步完成波长切换与数据传输,无时间差导致的冲突。

2.3.2 高效流量调度

为减少网络重构次数、避免缓存溢出与传输冲突,优化流量调度策略:

- 优先级排序:优先处理缓存利用率高的数据,防止缓存溢出;同时优先调度 “已建立光路” 的节点通信,减少网络重构开销;

- 冲突仲裁:通过仲裁器(Arbiter)处理多对一传输中的命令冲突,将冲突命令按优先级排序后加入调度队列,避免数据丢包;

- 前导码优化:待发送数据预留短时间发送前导码,加速时钟与数据恢复(CDR)过程,缩短传输准备时间,提升整体效率。

3 实验验证:平台设置与性能结果

3.1 实验平台配置

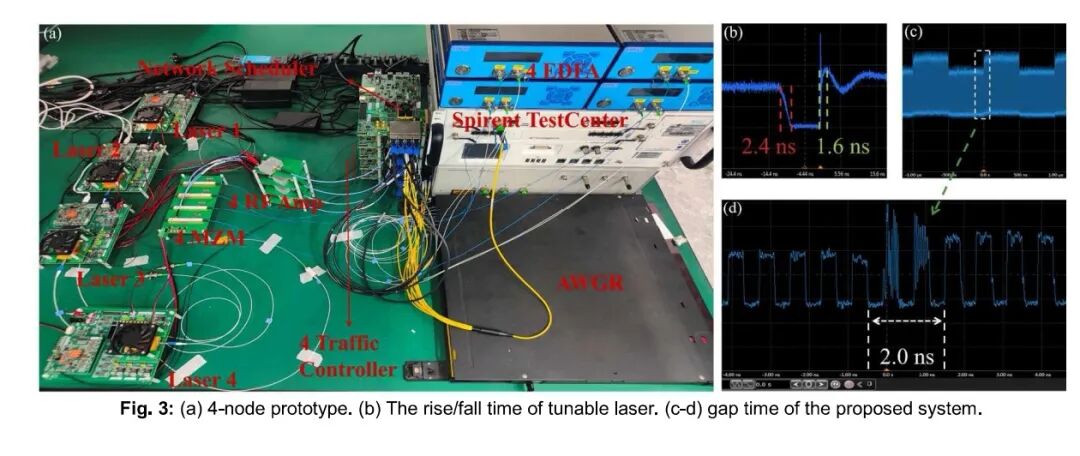

- 节点规模:搭建 4 节点全光交换网络原型;

- 传输速率:收发通道均采用 25Gb/s 速率;

- 测试数据量:覆盖 DDL 典型单次传输量,包括 4MB、8MB、16MB、32MB、64MB,通过 Spirent Test Center 生成测试流量;

- 测量指标:激光器切换时间、网络间隙时间、时间同步精度、平均延迟、吞吐量、带宽利用率。

3.2 关键性能结果

3.2.1 纳秒级切换性能

- 激光器动态特性:实测 RECDFB 激光器波长切换的上升时间为 1.6ns,下降时间为 2.4ns,满足纳秒级响应需求;

- 网络间隙时间:原链路恢复与新链路建立的间隙时间仅2ns,远低于 MEMS 基光开关的 10ms,实现真正意义上的纳秒可重构。

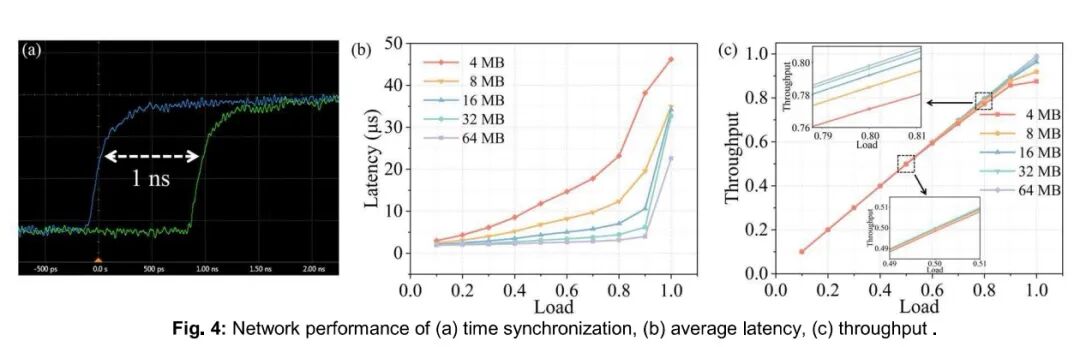

3.2.2 时间同步精度

通过流量控制器输出的 “每毫秒脉冲(PPMS)” 信号测量,在 2.56ns 时钟周期下,全局时间同步误差小于 1ns,完全满足纳秒级调度与传输需求。

3.2.3 延迟与吞吐量

- 平均延迟:低至中等负载(负载≤0.6)下,所有测试数据量(4MB-64MB)的平均延迟均低于 10μs;且数据量越大,延迟越低 —— 因大数据量传输需更少的波长切换与缓存操作,减少额外开销;

- 吞吐量:低负载(负载≤0.6)时,所有数据量均实现 “理想吞吐量”(接近理论带宽);负载超过 0.6 后,数据量越大,吞吐量增长越接近线性,64MB 数据传输时吞吐量接近 25Gb/s 理论上限,证明切换开销对大流量影响极小。

3.2.4 带宽利用率

与 MEMS 基光交换网络对比,该网络带宽利用率优势显著:

- 4MB 数据传输时,该网络带宽利用率已接近 MEMS 网络 64MB 传输的水平;

- 16MB 数据传输时,带宽利用率达97%,随数据量增加逐步趋近 100%;

- 整体带宽利用率较 MEMS 基网络提升1.5-21.5 倍,其中小数据量(4MB)提升最显著,完美解决 DDL 中小数据传输的带宽浪费问题。

4 结论与应用价值

4.1 技术结论

- 可行性验证:成功实现基于 AWGR 和 RECDFB 激光器的纳秒可重构全光交换网络,网络间隙时间≤2ns,全局时间同步精度 1ns,满足纳秒级重构需求;

- 性能优势:低中负载下平均延迟 < 10μs,吞吐量近线性增长,带宽利用率较 MEMS 基网络提升 1.5-21.5 倍,完全适配 DDL 的通信特性。

4.2 应用价值

- 突破 DDL 通信瓶颈:为 LLM 等大规模分布式训练提供低延迟、高带宽、高利用率的通信支撑,可有效缩短训练时间;

- 规模化扩展潜力:架构兼容更多节点(如 16 节点、64 节点)与更高传输速率(如 100Gb/s),具备数据中心规模化部署的潜力,为未来高算力需求场景提供网络解决方案。