顶级 CTO 的战略格局,都藏在这 4 个关键选择里

顶级 CTO 的战略格局,都藏在这 4 个关键选择里

蓝葛亮

发布于 2025-11-06 18:00:16

发布于 2025-11-06 18:00:16

前言

在技术日新月异的今天,CTO 这个角色早已不是单纯的“技术专家”那么简单。我见过太多技术能力出众的架构师,升任 CTO 后却陷入迷茫——既要对公司战略负责,又要把控技术方向,还得平衡成本与创新。

经过多年观察和实践,我发现那些真正优秀的 CTO,他们的战略眼光往往体现在四个关键选择上:技术栈的取舍、架构演进的节奏、团队能力的建设、以及技术债务的管理。这四个选择看似独立,实则环环相扣,构成了 CTO 战略思维的完整闭环。

本文将深入剖析这四个关键选择背后的思考逻辑,希望能给正在或即将担任技术负责人的你一些启发。

第一个选择:技术栈的战略取舍

不是追新,而是选对

很多新晋 CTO 有个误区,总想用最新最酷的技术栈来证明团队的技术实力。去年有个朋友公司,硬是把稳定运行三年的 Spring Boot 服务全部迁移到了 Quarkus,理由是“云原生”和“启动速度快”。结果呢?团队花了半年时间踩坑,业务迭代几乎停滞。

真正聪明的 CTO 明白,技术选型本质上是一道“三角平衡题”:

业务需求 ← 技术栈选择 → 团队能力 ↑ 成本约束

让我用一个实际案例说明。某电商平台在 2024 年面临高并发压力,CTO 需要在几个方案中做选择:

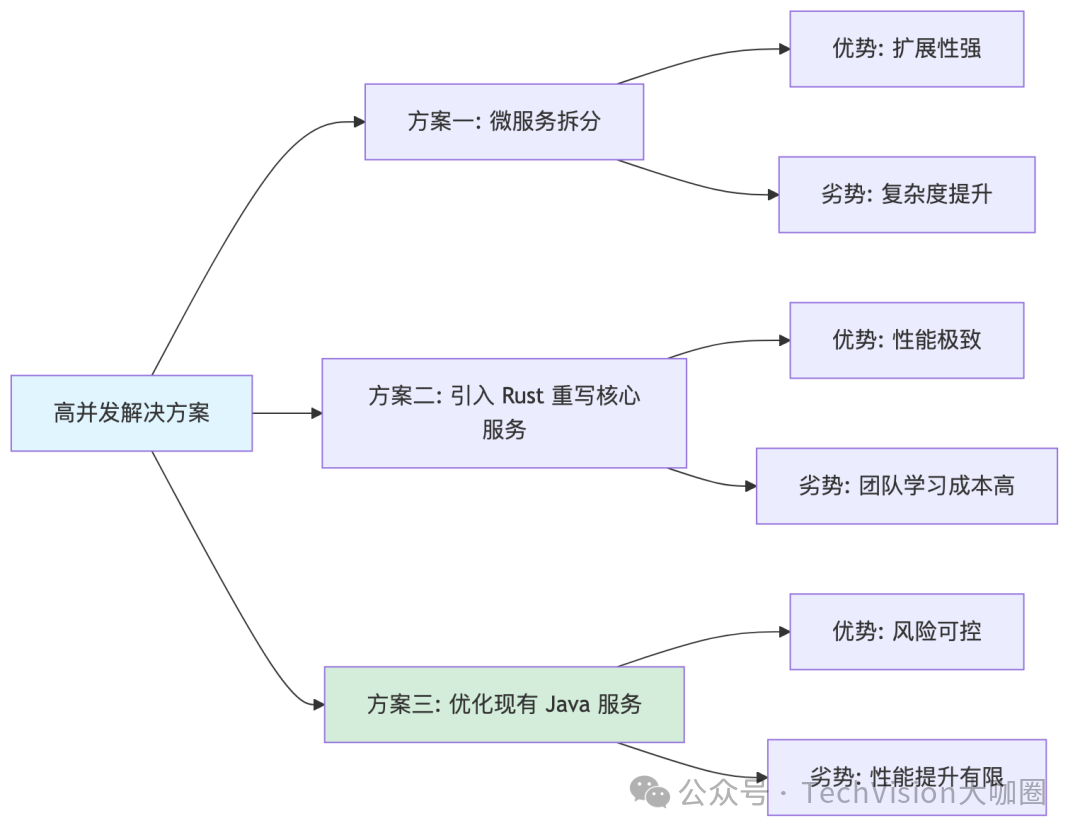

图片

这张图展示了三种常见的技术方案及其权衡。最终这位 CTO 选择了方案三,先用 JVM 调优和缓存策略把性能提升了 40%,然后在非核心模块试点微服务。这个决策看似保守,但符合团队现状,也给了业务喘息空间。

构建你的技术雷达

我推荐每个 CTO 都维护一张“技术雷达图”,不过不是照搬 ThoughtWorks 那套,而是结合自己公司实际情况:

采纳区:已在生产环境验证的技术(如 Kubernetes、PostgreSQL、Redis) 试验区:在非核心业务试点的技术(如 Temporal 工作流引擎、ClickHouse) 评估区:值得关注但暂不引入的技术(如 WASM、eBPF) 淘汰区:计划逐步替换的遗留技术

每季度更新一次,既能保持技术敏感度,又不会盲目追新。记住,技术选型的终极目标是“让合适的人用合适的工具解决合适的问题”。

第二个选择:架构演进的时机把控

什么时候该重构?

“要不要重构”这个问题,几乎每个 CTO 都被问过无数次。我的答案是:重构不是目的,解决问题才是。

去年接手一个项目,代码已经腐化到连核心开发都不敢动的地步。但我没有立刻推倒重来,而是先做了一件事——画出系统的“健康度地图”:

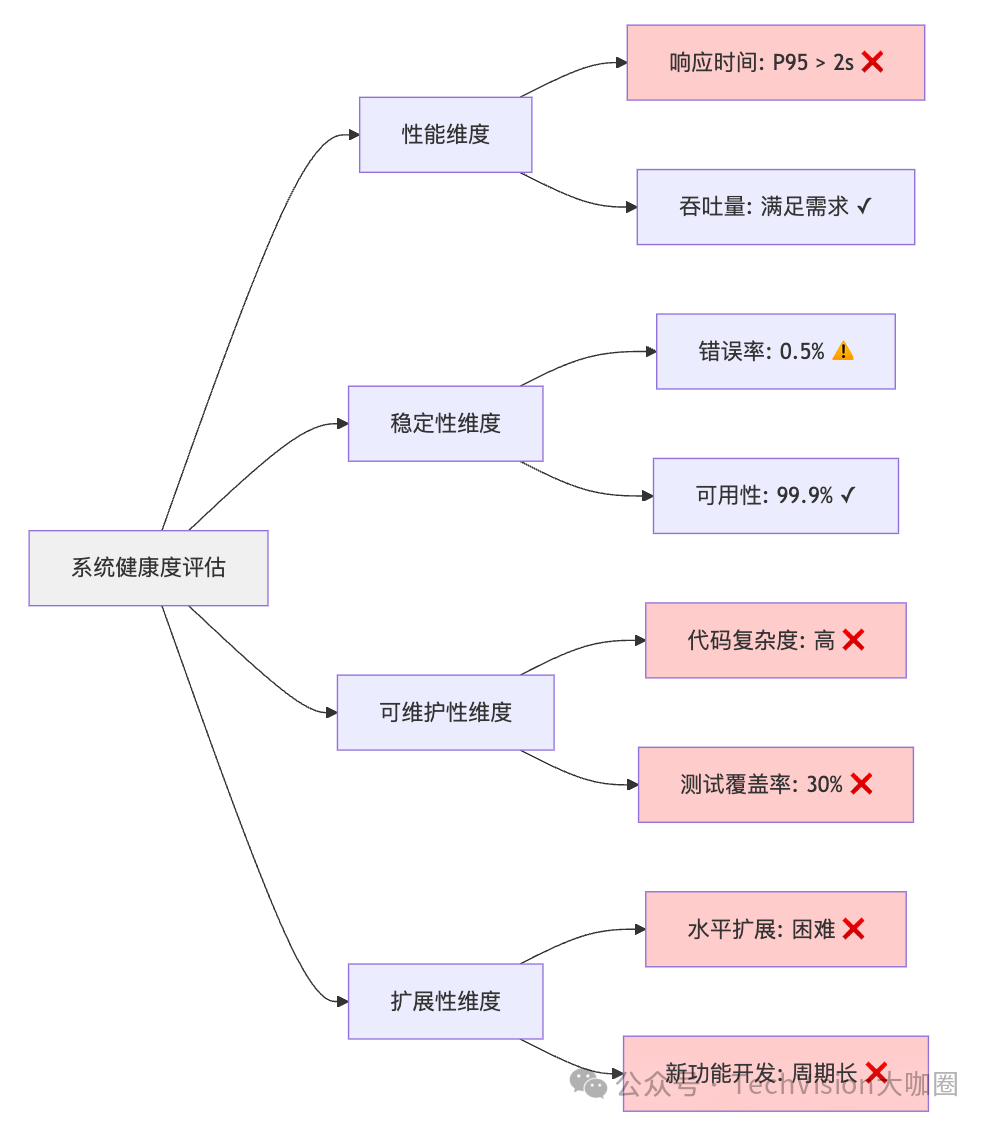

图片

这张健康度地图清晰地标注了系统的痛点。你会发现,真正阻碍业务发展的是“可维护性”和“扩展性”,而不是性能。所以我们的重构策略就很明确了:

- 第一阶段(1-2个月):提升测试覆盖率到 60%,给后续重构上保险

- 第二阶段(3-4个月):按业务域拆分服务,先拆出最独立的模块

- 第三阶段(5-6个月):优化核心链路,解决性能热点

单体到微服务:一场精心策划的迁移

很多公司微服务改造失败,不是因为技术不行,而是步子迈太大。我见过最聪明的做法是“渐进式解耦”:

第一步:在单体应用内部做模块化,严格定义模块边界 第二步:引入消息队列实现模块间异步通信 第三步:将边界清晰的模块独立部署,但共享数据库 第四步:数据库拆分,实现真正的服务自治

每一步都可以随时回退,风险完全可控。不要被那些“一夜之间迁移成功”的故事迷惑,架构演进本就该是渐进式的。

第三个选择:团队梯队的前瞻布局

别只盯着招人,更要看人才密度

2023 年我接手一个 50 人的技术团队,表面上人不少,但仔细一看问题很大:10 个高级工程师,35 个初级工程师,5 个实习生。这种“倒金字塔”结构导致的结果是——高级工程师累死,初级工程师成长慢。

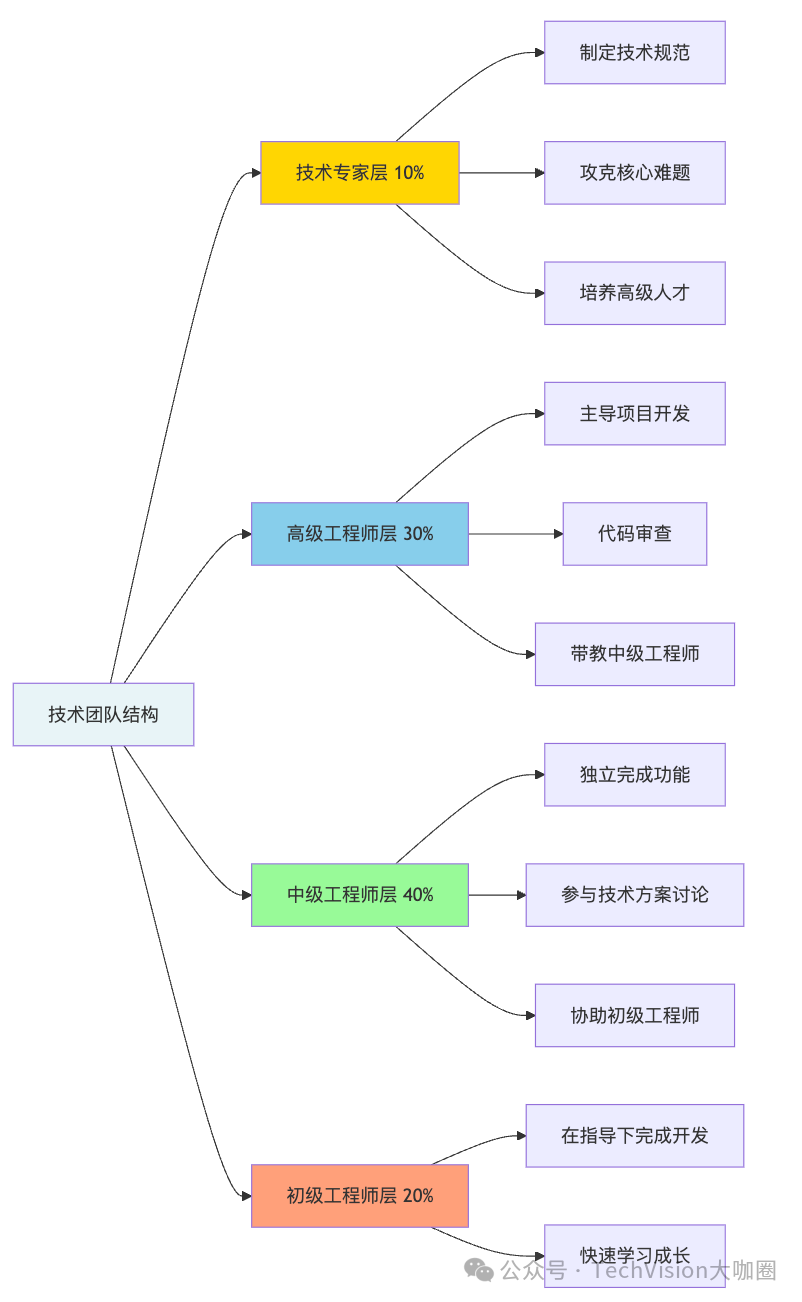

一个健康的技术团队应该是这样的人才分布:

图片

这个金字塔结构保证了每个层级都有明确的职责和成长路径。技术专家不用事事亲为,高级工程师有足够的施展空间,中级工程师能获得成长机会,初级工程师有人带。

用“导师制”加速人才培养

很多公司的导师制流于形式,无非是开会时宣布“某某带某某”,然后就没有然后了。我在团队里推行的是“结构化导师制”:

明确培养目标:不是泛泛地“带一下”,而是每季度设定具体目标,比如“掌握分布式事务处理”或“能独立设计中等复杂度系统”。

定期技术分享:每周五下午是“技术充电时间”,不是那种正式的培训,而是工程师之间分享最近踩的坑、学的新东西。这个机制让知识在团队内部快速流动。

配对编程(Pair Programming):对于关键项目,要求高级工程师和中级工程师配对开发,不是为了监督,而是为了传递思维方式。

三个月后效果就出来了,团队代码质量明显提升,中级工程师晋升速度加快,离职率从 25% 降到 8%。

第四个选择:技术债务的主动管理

承认吧,技术债是还不完的

如果有 CTO 告诉你他的系统没有技术债,那他要么在撒谎,要么就是对技术债的理解有问题。技术债不可怕,可怕的是不知道自己欠了多少债,更可怕的是欠了债还假装看不见。

我习惯把技术债分成四类:

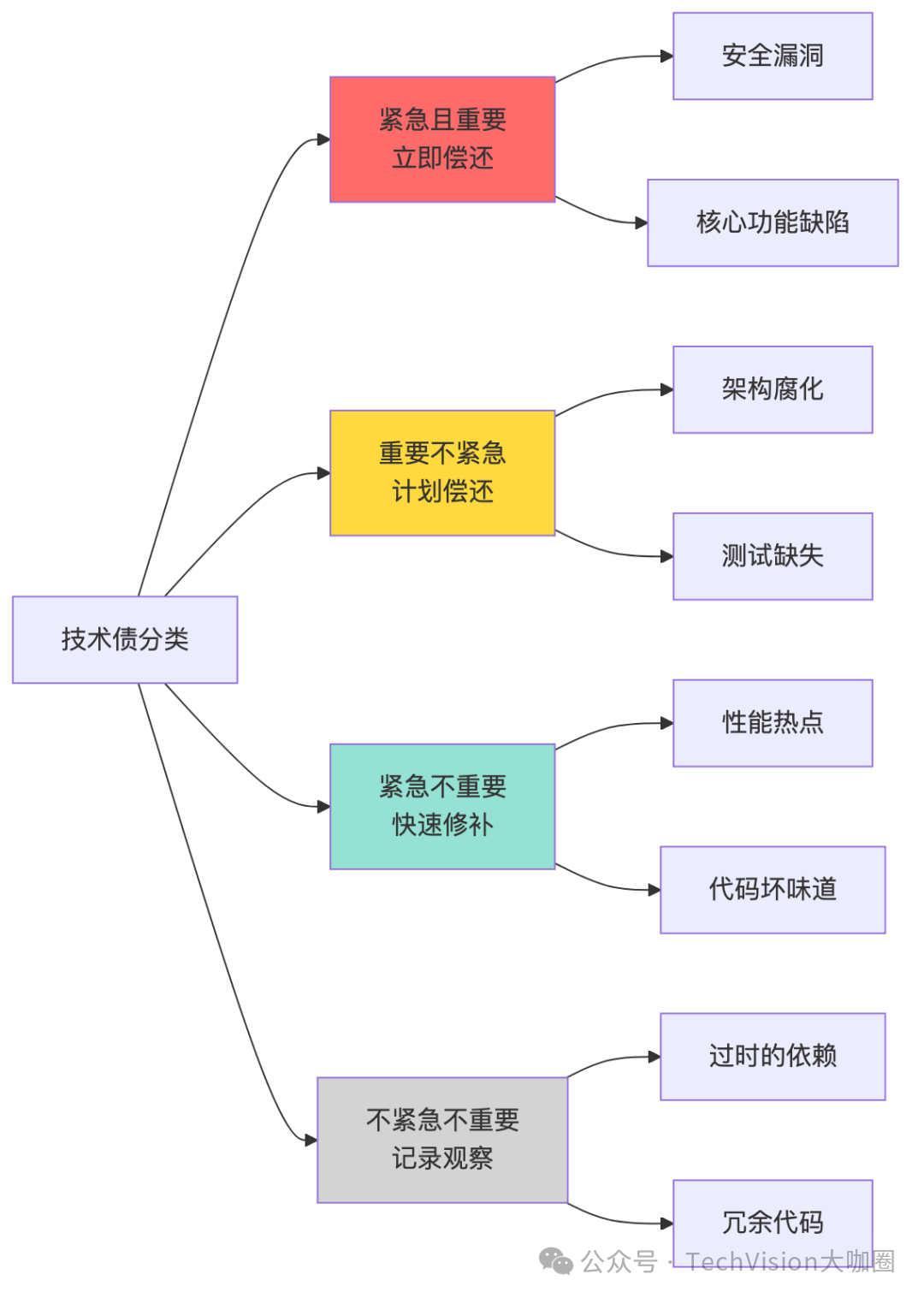

图片

这张分类图帮助团队快速判断技术债的处理优先级。你会发现,并不是所有技术债都需要立刻偿还,关键是要“心里有数”。

技术债偿还策略

策略一:男孩军规(Boy Scout Rule) 每次修改代码时,让它比你接手时稍微好一点点。不需要大刀阔斧重构,只要顺手改善一点,积少成多。

策略二:20% 时间法则 每个迭代预留 20% 的时间用于偿还技术债。很多 CTO 不敢这么做,怕业务方不答应。但你要算一笔账:如果不还债,将来开发效率会越来越低,最终花的时间更多。

策略三:可视化技术债 我在团队内部做了一个“技术债看板”,每个季度公示欠了多少债、还了多少债。这个看板不是为了批评谁,而是让大家对系统健康状况有直观感受。

去年我们用这套方法,成功把平均需求交付周期从 4 周缩短到 1.5 周,代码回滚率从 12% 降到 3%。数据不会骗人。

写在最后

回到最开始的话题,顶级 CTO 的战略格局体现在哪里?不是掌握多少种编程语言,不是能画出多复杂的架构图,而是能在这四个关键选择上做出正确判断:

- 在技术栈上,不追新但保持开放

- 在架构演进上,不激进但持续优化

- 在团队建设上,不只招人更要育人

- 在技术债上,不逃避但理性管理

技术管理没有银弹,每个选择背后都是权衡。但如果你能把这四个维度想清楚,至少不会在关键时刻做出让自己后悔的决定。

最后送给各位技术管理者一句话:战略不是规划出来的,而是在一个个具体选择中体现出来的。

本文参与 腾讯云自媒体同步曝光计划,分享自作者个人站点/博客。

原始发表:2025-10-14,如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

评论

登录后参与评论

推荐阅读

目录