什么是技术架构、数据架构、业务架构、应用架构、产品架构和项目架构?

原创什么是技术架构、数据架构、业务架构、应用架构、产品架构和项目架构?

原创

帆软BI

发布于 2025-10-30 15:44:16

发布于 2025-10-30 15:44:16

为什么明明做好了技术设计,项目推进却依然困难重重?

技术团队开发的功能业务方总说不适用;系统随着业务发展变得臃肿难维护;跨部门协作时各说各话,推进困难。

这些问题看似毫无关联,但它们都指向同一个根源:对架构认知的片面与缺失。

有了对架构的认知,各部门之间就有了对项目可行性的推测计算,这大大减少了资源的浪费,同时还能加强各部门之间的交流合作。

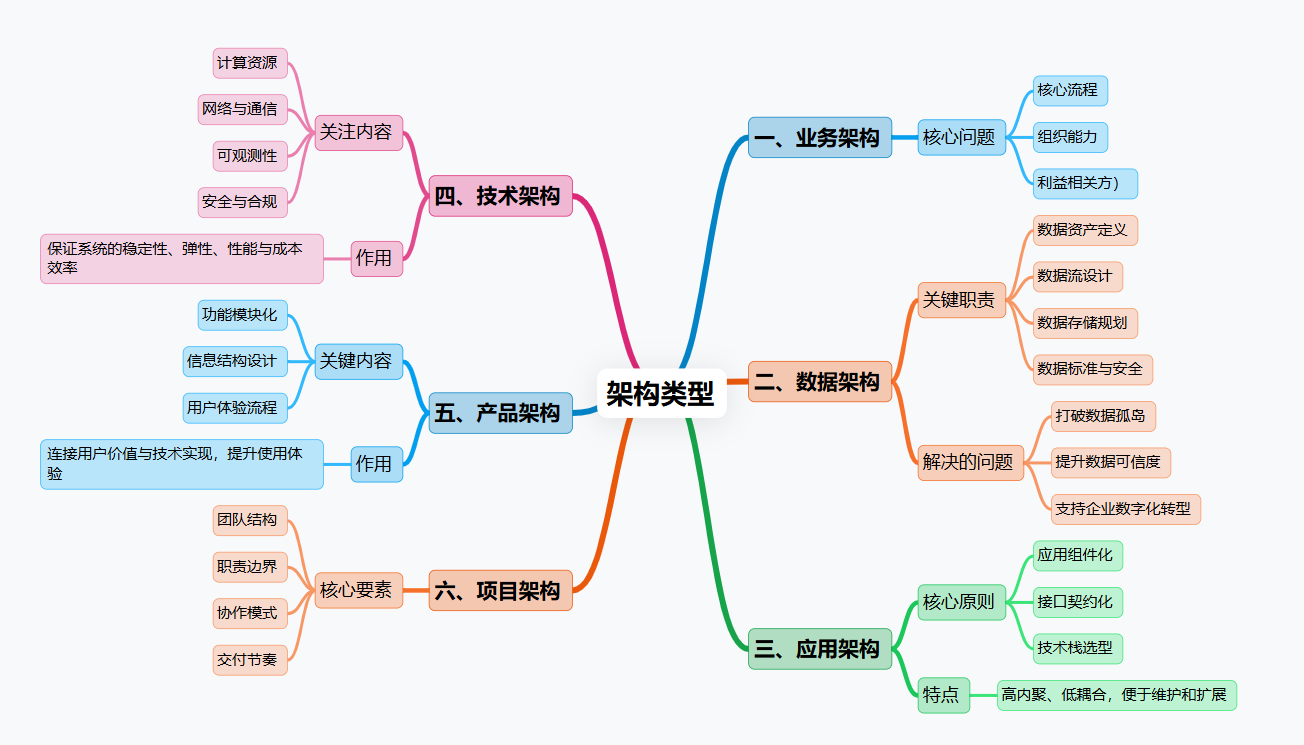

今天,我就来系统梳理六大核心架构——业务架构、数据架构、应用架构、技术架构、产品架构和项目架构。帮你理解数字化建设的底层逻辑,来有效地参与项目和提升协作效率。

一、 业务架构

一切数字化的起源,都不是技术,而是业务。

业务架构是企业战略的具象化蓝图,它完整描述了组织如何创造、传递和获取价值的内在逻辑。它完全不关心技术实现,只聚焦于商业本身。

设计一个业务架构,你必须回答以下几个核心问题:

- 价值主张:我们为谁(目标客户)解决什么问题?提供什么产品或服务?

- 核心流程:为了实现价值,我们必须执行哪些端到端的业务流程?比如,从订单到现金、从营销到线索。

- 组织能力:支撑这些流程,我们需要具备哪些核心能力?比如有精准营销能力、风险管理能力、快速履约能力等。

- 利益相关方:流程中涉及哪些内部角色,如销售、客服和外部伙伴,如供应商、支付机构?

业务架构的输出,是所有后续架构决策的绝对依据。它定义了“我们要做什么”,从而避免了“用先进技术解决一个错误问题”的窘境。

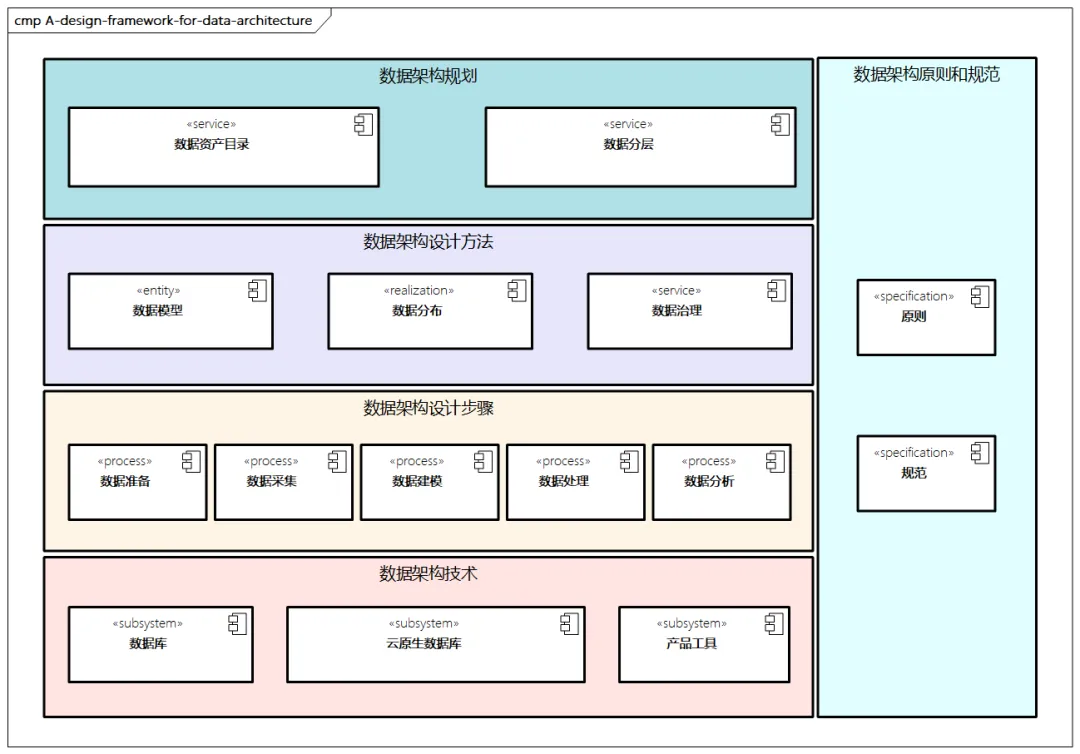

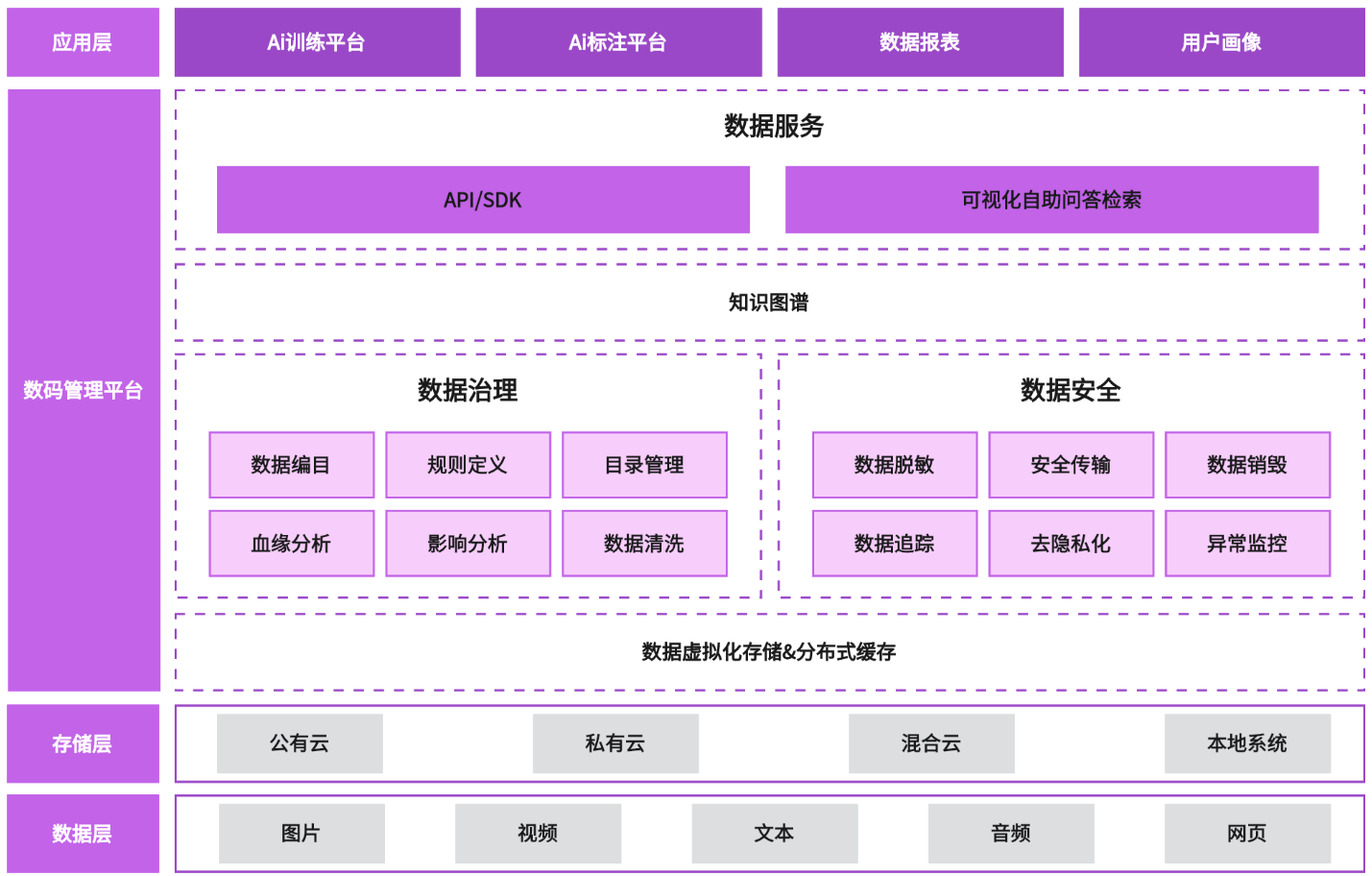

二、 数据架构

当业务在运行时,它在数字世界留下了什么?答案是数据。业务架构定义了流程和规则,那么在这些流程中产生、流转和消费的核心信息资产是什么?它们应该如何被管理?这就是数据架构要回答的问题。

数据架构负责规划数据的全生命周期治理,其关键职责包括:

- 数据资产定义:识别并定义核心业务实体,如客户、产品、订单等及其关键属性。

- 数据流设计:描绘数据在业务系统之间如何流动,从源头到最终使用。

- 数据存储规划:根据数据的使用场景(联机交易、批量分析、实时检索),选择合适的存储技术,如关系型数据库、数据仓库、NoSQL数据库。

- 数据标准与安全:建立数据模型、质量和安全标准,确保数据的准确性、一致性和合规性。

这是最主要的部分,对企业来说,好的数据架构能解决以下几个问题:

1.打破数据孤岛。它能让不同来源、不同格式的数据能够顺畅交互。

2.让数据可信可靠,能用来分析决策。数据架构能对企业内部数据进行系统性梳理,进而得到高质量的可用数据。

3.支撑企业进行数字化转型。企业为了适应现代社会,数字化转型是必然结果,数据要能够指导行动,支撑企业的存活发展。

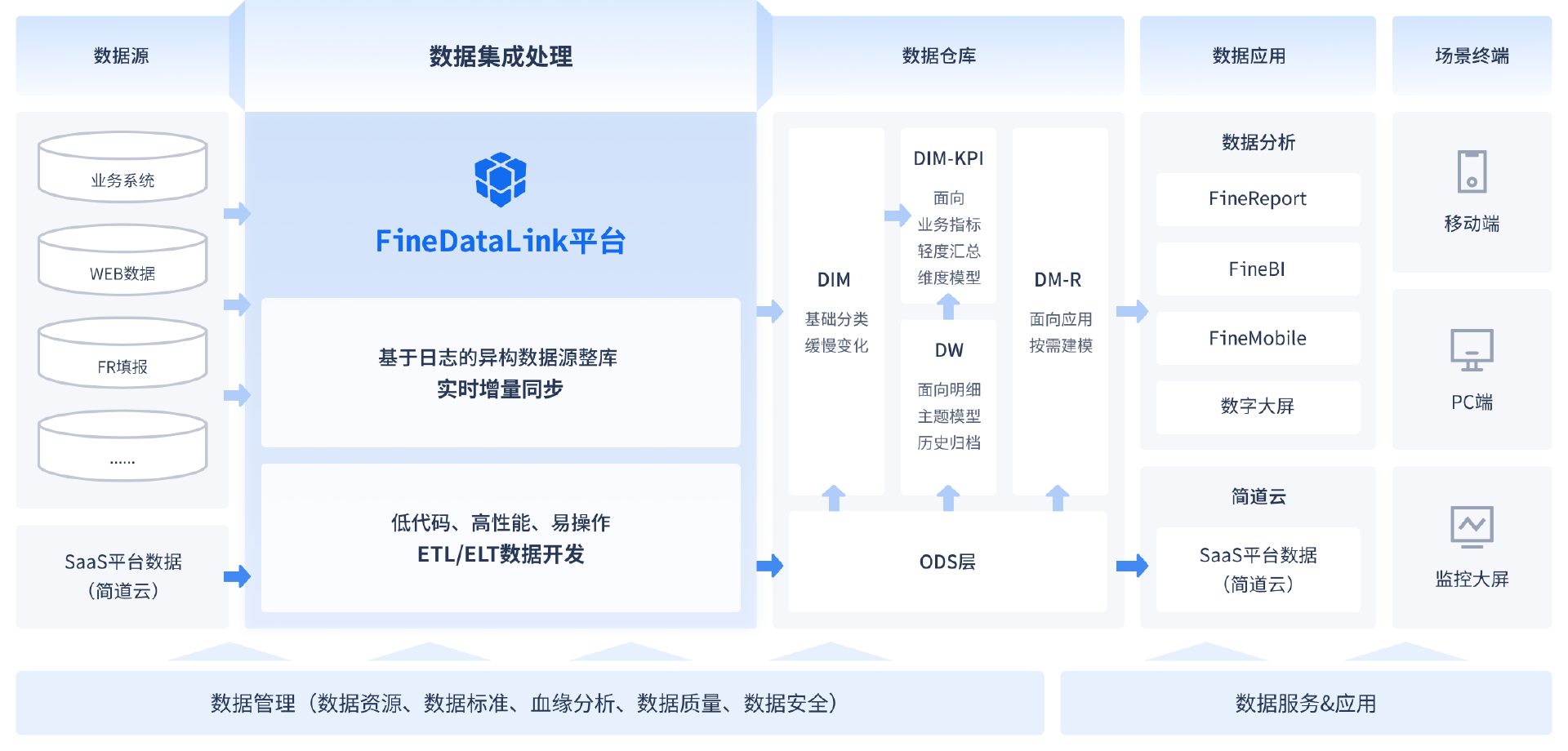

问题在于,要怎么确保数据的质量?我们可以用专门的数据集成工具,比如FineDataLink,它接入多个数据源,包括ERP、FR填报、WEB、CRM等,能够对数据进行统一处理,以此得到高质量的数据。工具体验地址:https://s.fanruan.com/8hhzn(复制到浏览器打开)

简而言之,数据架构是将业务架构“翻译”成可持续、可复用数据资产的过程,它是业务在数字世界的精准映射。

三、 应用架构

现在,我们需要用软件来固化业务能力和数据规则。想象一下,业务架构是公司的部门职责说明书,数据架构是公司的档案管理系统,那么,应用架构就是决定需要开发多少个具体的软件应用或微服务,来让各个部门能够协同工作。

应用架构的核心是“拆分”与“协作”:

- 应用组件化:将庞大的软件系统分解为一组职责单一、边界清晰的应用或服务。例如,拆分为“用户中心”、“商品服务”、“订单服务”。

- 接口契约化:明确定义这些应用之间的交互接口(API)和数据契约,规定它们如何通信与合作。

- 技术栈选型:为每个应用选择合适的编程语言、框架和关键技术组件。

一个优秀应用架构的标志是“高内聚、低耦合”。这意味着,修改一个应用的内部逻辑,不应导致其他应用的大规模改动,这直接决定了软件系统的可维护性和扩展性。

四、 技术架构

应用是代码的静态集合,它们需要环境才能运行。如果说我们确定了要开发“用户中心”这个应用(应用架构),那么它应该部署在哪里?如何保证它能被快速访问且永不宕机?如何管理它的配置和秘密?这些问题,都属于技术架构的范畴。

技术架构关注所有非功能性需求与基础设施:

- 计算资源:选择物理服务器、虚拟机还是容器?是否采用无服务器架构?

- 网络与通信:如何设计网络拓扑、负载均衡、防火墙策略和服务发现机制?

- 可观测性:如何记录日志、监控指标、追踪链路,以便快速定位和解决问题?

- 安全与合规:如何实施身份认证、访问控制、数据加密和网络安全防护?

技术架构的选择,直接决定了系统的稳定性、弹性、性能和成本。它是应用赖以生存的物理(或虚拟)世界。

五、 产品架构

以上架构更多是内部视角,而产品是价值的最终出口。产品架构是面向最终用户的、对产品功能与体验的整体性组织与设计,它定义了用户如何感知和使用由所有后台应用集成的完整能力。

产品架构的工作集中于:

- 功能模块化:将产品的全部功能组织成逻辑清晰、导航方便的模块。例如,一个APP的“首页”、“我的”、“消息”等模块。

- 信息结构设计:规划信息的层级、分类和导航路径,确保用户能以最小的成本找到所需内容。

- 用户体验流程:设计用户完成关键任务(如注册、购买)的完整操作路径和交互细节。

产品架构是连接用户价值与技术实现的桥梁,它确保强大的后台能力能被用户以舒适、高效的方式所使用。

六、 项目架构

最后的挑战在于,如何将上述所有图纸上的规划,通过人的协作变为现实。要知道,项目架构是关于“如何组织团队和分配工作”的蓝图;它回答:谁,在什么时间,负责做什么。

项目架构的核心要素包括:

- 团队结构:根据应用架构的划分,组建对应的开发团队(如前端团队、后端业务团队、数据团队)。

- 职责边界:明确每个团队对哪个或哪些应用模块拥有所有权和交付责任。

- 协作模式:定义团队之间如何集成、测试和发布,例如采用敏捷、Scrum或DevOps实践。

- 交付节奏:规划项目的里程碑、迭代周期和发布计划。

合理的项目架构能最大限度地减少团队间的沟通摩擦,确保技术愿景被高效、准确地执行。

总结

回顾这六大架构,你会发现它们构成了一个严谨的决策链条:

- 业务架构定义战略与价值。

- 数据架构把业务实体转化为核心资产。

- 应用架构将业务能力组织为软件模块。

- 技术架构为软件模块提供运行时环境。

- 产品架构将软件能力包装为用户可感知的价值。

- 项目架构组织人类智慧完成从零到一的构建。

它们彼此约束,又相互滋养。一个成功的数字化系统,必然是这六大视角动态平衡、协同演进的结果。

现在你了解这6个架构了吗?

原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。

如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。

原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。

如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。

评论

登录后参与评论

推荐阅读

目录