基于学生群体的生成式人工智能采用、认知与顾虑分析:以ANU为例的实证研究

原创基于学生群体的生成式人工智能采用、认知与顾虑分析:以ANU为例的实证研究

原创

走向未来

发布于 2025-11-09 11:10:47

发布于 2025-11-09 11:10:47

生成式AI在高等教育的渗透与重构:基于ANU学生群体的深度分析

走向未来

2022年末,生成式人工智能(GenAI)技术,特别是以ChatGPT为代表的大语言模型(LLM),从专业技术领域迅速转变为一种大众消费级产品。这场技术浪潮的特点是其极低的获取门槛和极高的应用潜力,使其迅速渗透到社会生活的各个层面,其中,高等教育机构成为了首当其冲的应用场域和试验场。澳大利亚国立大学(ANU)学生会于2024年进行的一项调查,为我们提供了第一个具体、深入的数据切片(感兴趣的读者,报告全文可以从走向未来【https://t.zsxq.com/xpWzq】知识星球中获取),让我们得以超越抽象的潜力与风险辩论,转而审视一个关键问题:作为核心用户的学生群体,实际上是如何在真实的学术环境中使用、认知并应对这一新兴工具的。

这份包含378名学生反馈的报告,不仅是一个学术机构的内部参考,更是一个宝贵的市场研究案例。它揭示了GenAI作为一种教育产品的真实用户行为、产品市场契合度(Product-Market Fit)、技术局限性所引发的用户顾虑,以及现有机构政策在应对市场变化时的滞后性。本文将以人工智能产品、技术和市场的专家视角,对这份报告的数据进行深度剖析,旨在提炼GenAI在高等教育领域应用的真实图景、核心挑战与未来机遇,特别是探讨其如何迫使教育机构重新评估其核心价值与服务模式。

第一部分:采用现状与产品市场契合度分析

任何成功的产品都源于其解决了用户的特定需求,即待办任务(Jobs-to-be-Done)。ANU的报告清晰地展示了GenAI在高等教育领域找到了强大的产品市场契合度。

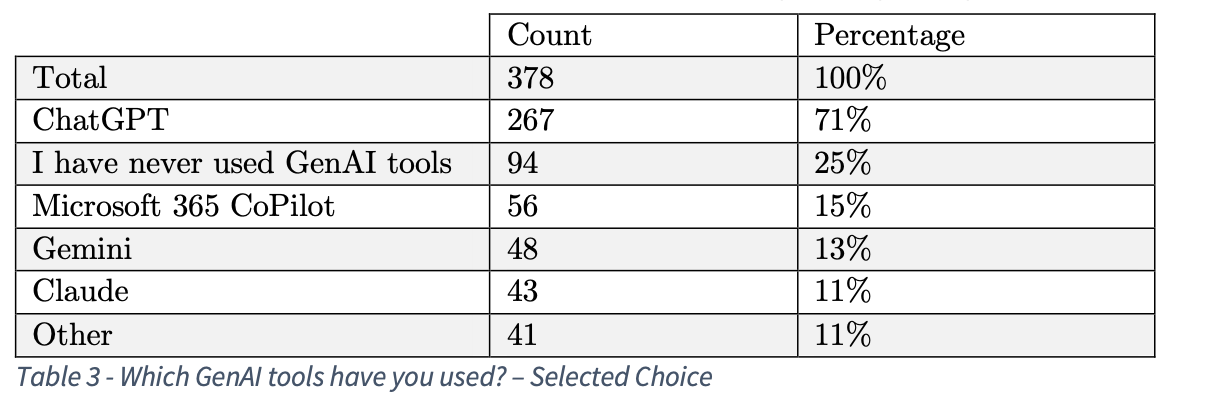

首先,从采用率看,市场渗透已经发生且不可逆转。尽管报告显示约有四分之一到三分之一的学生从未使用过GenAI,但已有近四分之一的学生(4%用于一切,20%经常)将其深度整合到学习流程中。ChatGPT以71%的使用率占据绝对主导地位,这显示了先发优势和免费增值模式在快速占领C端(消费者)市场时的巨大威力。

相比之下,一个值得深思的现象是ANU官方授权的Microsoft Copilot。尽管机构为其付费,但其使用率仅为15%,更关键的是,在这15%的用户中,高达83%的人并不知道这是学校付费授权的工具。这指向一个严重的产品推广或渠道错配问题。机构提供的工具未能在学生群体中建立起价值认知,学生宁愿选择他们熟悉的、在市场(而非校园)中获胜的免费第三方产品。

GenAI究竟解决了学生的哪些待办任务?报告的质性数据提供了清晰的答案。

第一个核心任务是即时与个性化的学习支持。报告中56%的有价值回复集中于此。学生将GenAI用作一个全天候的助教,用于澄清复杂概念、总结阅读材料,尤其是在传统支持(如教授、助教)无法即时响应时。对于第二语言学习者,它提供了无压力的语言润色和表达辅助。对于特定学习需求的学生(如ADHD),它提供了传统教学内容之外的定制化解释。GenAI在这里扮演了认知脚手架的角色,填补了标准化高等教育模式中普遍存在的个性化辅导缺口。

第二个核心任务是认知启动与创意激发。报告中18%的回复提到创意生成与讨论。学生利用GenAI作为创意陪练或讨论的跳板,克服空白页的写作障碍。一个关键的心理洞察是,学生敢于向GenAI提出他们羞于向导师提出的愚蠢问题。这种非评判性的反馈机制,移除了一对一学术交流中的社会摩擦力,极大地降低了学生探索新想法的心理成本。

第三个核心任务是效率提升与技术辅助。学生利用GenAI处理低认知负荷的机械性任务,如撰写电子邮件、辅助编写代码、调整数据格式或检查参考文献。这体现了用户(学生)对学术劳动价值的清晰区分:他们愿意将机械劳动外包给工具,以释放时间从事更高阶的认知劳动。

综上所述,GenAI并非仅仅是一个作弊工具,它在学生群体中迅速普及,是因为它精准地切入并解决了一系列传统高等教育服务模式未能充分满足的、高频发生的真实需求。它作为一种辅助产品,其市场契合度已被充分验证。

第二部分:用户的顾虑——技术局限与社会成本的真实反映

ANU的报告同样用了大量篇幅展示了学生群体的深层顾虑。这些顾虑并非空穴来风,而是对当前GenAI技术架构局限性、产品伦理缺陷以及潜在社会成本的直接反映。

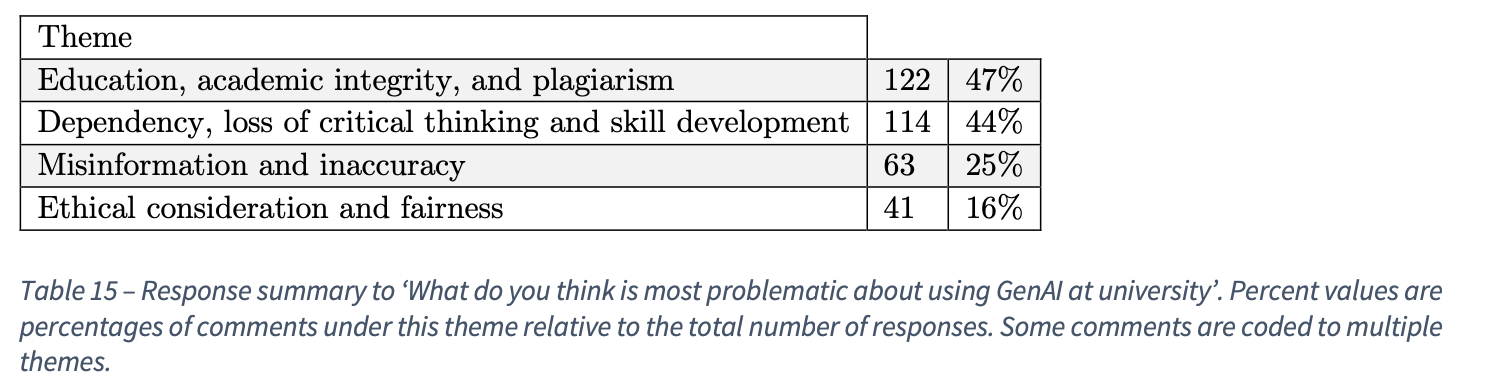

首先,学生对学术诚信与剽窃的担忧(47%的问题回复)直指当前大语言模型的技术核心。学生们不仅担心同辈使用工具导致的不公平,更有人深刻地指出工具本身在本质上是剽窃性的。这种观点是准确的。LLM的训练机制是基于海量未经充分授权的互联网语料库,其生成内容的过程是对已有知识的概率性重组,而非真正意义上的原创。当学生感知到工具的原罪时,他们对使用该工具的合法性和学术价值便产生了抵制。

其次,对错误信息与不准确性的高度担忧(86%的受访者表示担忧)是用户对LLM核心技术缺陷——幻觉(Hallucination)——的最直观体验。LLM的架构决定了它是一个生成器而非检索器,它旨在创造语言上流畅的文本,而非确保事实上准确的信息。学生们观察到的自信地提供错误信息是这一技术局限的必然产物。这导致了一个新的用户负担:使用者必须投入额外的认知资源去事实核查(报告中58%的学生声称会这样做),这反过来又要求使用者本身具备高水平的专业辨别能力。

第三,对依赖性与批判性思维丧失的恐惧(44%的问题回复)是所有效率工具带来的共同社会议题。学生们担心自己和同辈停止学习如何思考,担心学位的价值因此被稀释。从产品设计角度看,工具越是无缝、越是易用,用户外包认知的风险就越大。当GenAI能轻易产出看似合理的文本时,学生独立构建论点、组织逻辑、锤炼语言的能力就可能被边缘化,这是GenAI应用中最大的隐性成本,即技能萎缩。

第四,对伦理与公平性的关注(16%的问题回复)则反映了市场化产品的固有问题。学生们敏锐地注意到了数字鸿沟:付费工具(如GPT-4)与免费工具(如GPT-3.5)在能力上的巨大差异,正在制造一种新的学术不平等。同时,训练数据中存在的偏见、以及模型运行所需的高昂环境成本(能源、水资源),也被学生视为系统性的道德问题。

总结而言,学生群体的顾虑是成熟且深刻的。他们并非简单地抵制一项新技术,而是在实践中清醒地认识到,当前GenAI产品在技术架构、训练伦理和市场模式上存在的重大缺陷。ANU学生所普遍担忧的幻觉与信息不准确,正是大模型技术的固有特性。正如资深人工智能专家王文广在其灯塔书《知识增强大模型》中所深入分析的(第1.2节),标准的大语言模型本质上是一个概率性的生成器,其知识受限于训练数据的时间戳而导致知识陈旧,且缺乏对事实的核查机制,导致其在专业和事实性问题上表现不佳。这种架构性缺陷导致了学生们体验到的自信地提供错误信息,而解决这一问题的核心路径,便是知识增强(第1.3节)。

第三部分:机构的失焦——政策真空与市场机遇

面对GenAI这一既成事实的市场渗透,高等教育机构的反应显得迟缓和混乱。ANU的报告揭示了机构政策的失焦状态,这种状态本身正加剧风险,同时也孕育着新的市场机遇。

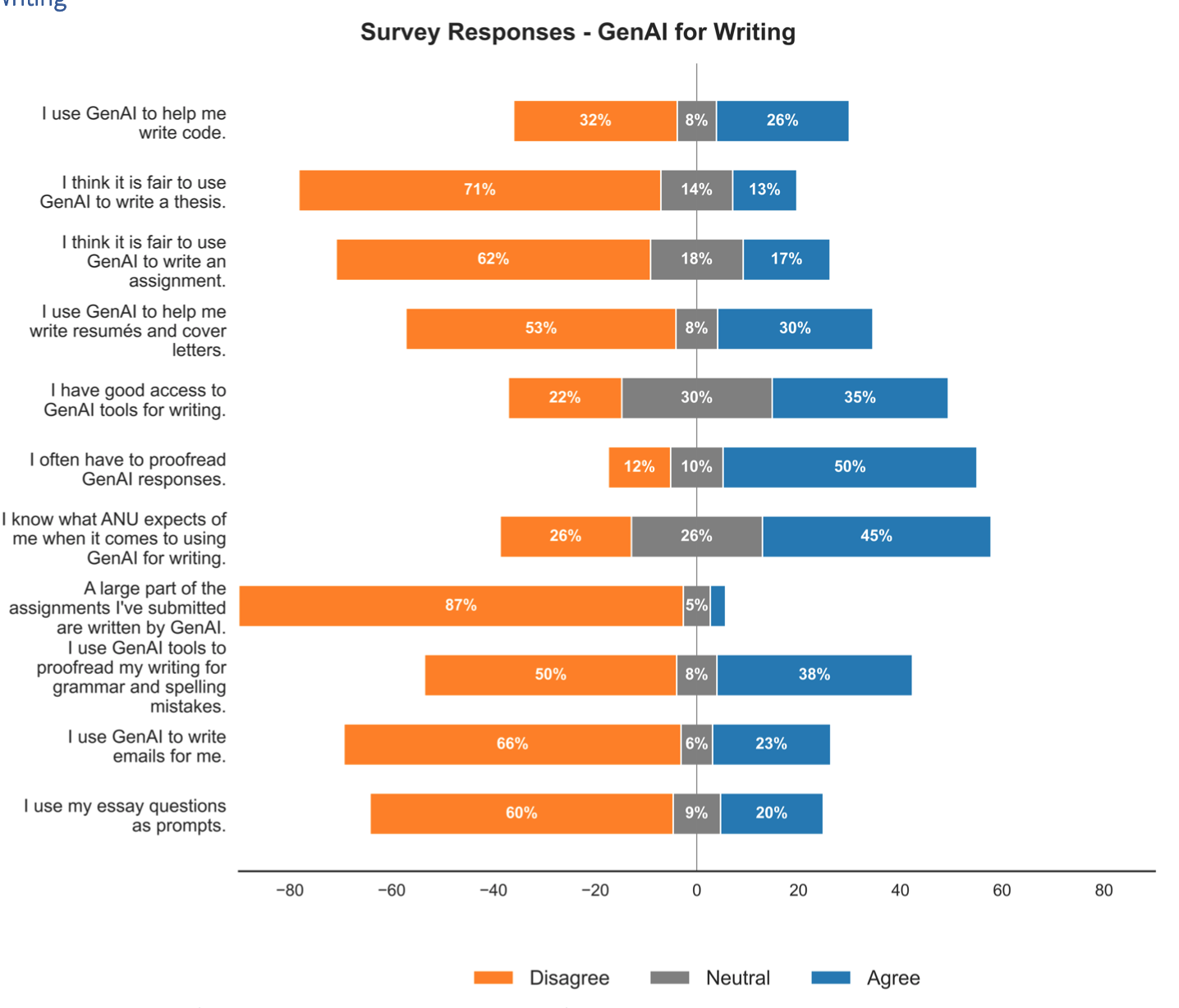

报告数据显示,学生对机构政策的感知是不清晰和不一致。只有37%的学生认为ANU在学习中使用GenAI上有清晰预期,45%的学生认为在写作中有清晰预期。这种模糊性在不同学科和层级间差异显著。人文社科(HASS)学生感知到的谨慎(46%)远高于STEM学生(34%),这可能源于HASS学科更依赖基于文本的传统评估方式。

最值得关注的是高等学位研究(HDR,即博士生)群体。他们是学术生态中承担最高原创性要求的群体,但他们对政策的感知却是最混乱的(36%不知道,40%不同意学校有清晰预期)。这暴露出一个巨大的政策真空:机构未能为处在学术创新前沿的群体提供针对性的、高级别的使用指南。

这种政策的缺位和混乱,正在将学生推向风险。由于害怕被指控学术不端,许多学生(17%的其他评论回复)选择避免使用或进行隐秘使用。这种隐秘使用将导致学生无法公开讨论工具的合理用法,也无法获得教师的正确引导,最终使得被动接受(即作弊)的风险最大化。同时,学生大规模使用第三方免费工具,也带来了数据隐私和知识产权(学生输入的原创想法和草稿)泄露的巨大风险。

然而,这场危机也催生了明确的市场机遇。学生的需求是真实存在的,而第三方工具有着不可控的风险。这就为高等教育机构创造了一个明确的供给侧机会。机构不能再仅仅扮演监管者和警察的角色,而必须转变为服务提供者和工具赋能者。

报告的长期建议中提到了这一点:机构应致力于构建大学托管的资源,优先考虑公平性、学生隐私和数据主权。这指向一个清晰的产品战略:开发或采购私有化、安全、可信的GenAI工具。想象一个由大学部署、使用内部安全模型、甚至可能针对本校课程资料进行微调的GenAI平台。这样的机构版产品,将能提供一个安全合规的沙盒环境,让学生在不泄露隐私、不违反学术诚信的前提下,合法地利用GenAI辅助学习。

通过从监管转向提供,机构不仅能有效管理风险,还能将GenAI的能力转化为一种标准化的、公平的学术基础设施,提供给所有学生,从而真正解决学生在公平性和数字鸿沟上的顾虑。从技术实现路径来看,这种机构版产品正契合了知识增强大模型的核心思想。王文广在《知识增强大模型》一书中系统阐述了(第4章、第10章)这一实现蓝图,即通过构建面向特定领域的垂直大模型(第2.5节),尤其是应用检索增强生成(RAG)技术(第4章),机构可以将大模型与私有的、可信的知识库(如图书馆资源、课程数据库、研究论文)相结合。这种架构(第10.5.2节明确提到了教育领域的应用场景)能从根本上解决ANU报告中学生们最担忧的幻觉和知识陈旧问题,因为它强制模型从机构验证过的信息源中检索答案,而非概率性地编造答案。这不仅为学生提供了安全合规的工具,也正是机构将AI风险转化为核心教学资产的实践蓝图。

第四部分:未来的路径——重定义评估与倡导批判性参与

ANU的报告最有价值的贡献,在于它通过学生的反馈,为高等教育的未来指明了一条务实的路径。这条路径的核心,不是禁止或放任,而是通过批判性参与来重构学习过程,并以此为契机,彻底反思和重定义高等教育的评估体系。

报告的讨论部分精准地区分了两种使用模式:批判性参与(Critical Engagement)和被动接受(Passive Acceptance)。前者是学生利用工具来测试想法、质疑内容、迭代论点,GenAI在此过程中扮演的是思维的催化剂;后者则是学生不加鉴别地接受输出结果,GenAI在此扮演的是思维的替代品。

报告指出,学生们已经能够区分认知劳动和机械劳动。这为政策制定提供了关键的抓手。机构的指导方針不应是简单的允许或禁止,而应是引导学生如何进行批判性参与。例如,明确允许使用GenAI进行语法检查、文献格式化、头脑风暴,但要求学生必须展示他们是如何验证GenAI的输出、如何在其基础上进行原创性思考的。

更进一步,GenAI的出现,是对传统评估模式的降维打击。报告中学生提到,许多评估,特别是论文和报告,已沦为机械的鹦鹉学舌。当GenAI可以轻易完成这些机械转述类的任务时,这类评估方式的有效性便宣告破产。

这迫使高等教育机构必须回答一个根本问题:我们到底在评估什么?如果评估的是学生记忆和转述信息的能力,那么GenAI将完胜。但如果评估的是学生提出问题、设计流程、整合信息、进行批判性分析和创造性综合的能力,那么GenAI就只能是一个辅助工具。

因此,GenAI的最大价值,可能恰恰在于它摧毁了低水平、易于自动化的评估方式,从而倒逼高等教育向更高阶的认知能力培养转型。未来的评估模式,可能需要更多地转向过程性评估、口头答辩、基于项目的真实问题解决,以及要求学生明确阐述他们如何使用工具辅助思考的过程本身。这正如计算器之于数学教育,它没有摧毁数学,反而将学生从繁琐计算中解放出来,得以专注于更高阶的数学逻辑和问题建模。

这场由GenAI驱动的变革才刚刚开始,它将深刻地重塑教育、工作乃至生活的方方面面。对于这些议题的深入探讨,推荐加入最具价值的知识星球走向未来 (https://t.zsxq.com/xpWzq),一起探讨生成式人工智能、大模型、AIGC、AI芯片和机器人等的产品、技术和应用实践,探讨如何使用各种不同的人工智能大模型和智能体来为工作增效,为生活添彩。立即加入走向未来知识星球,一起走向AGI的未来。

结论

ANU学生会的这份报告,以详实的数据描绘了生成式人工智能作为一种强大的技术产品,已经如何深度嵌入高等教育生态的现实。它揭示了一个复杂的图景:学生并非盲目拥抱或抗拒,而是在积极利用其填补学习支持缺口的同时,对其技术局限和伦理风险保持着清醒的认知。

这份报告的核心洞察是,GenAI的挑战不在于工具本身,而在于机构如何应对。目前普遍存在的政策真空、不一致的指导方针,正在将学生推向风险,并放大了技术带来的不平等。

未来的出路是明确的。高等教育机构必须从被动的监管者转变为主动的服务提供者,通过提供安全、可信、公平的机构版GenAI工具,来构建良性的应用生态。更重要的是,机构必须抓住这一契机,从防堵转向引导,将批判性参与作为核心的数字素养来培养,并彻底改革那些机械鹦鹉学舌式的传统评估方式,转而专注于培养学生在人工智能时代真正无法被替代的高阶认知能力。这不仅是对一场技术冲击的回应,更是高等教育自我革新、重申其核心价值的历史机遇。

原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。

如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。

原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。

如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。

评论

登录后参与评论

推荐阅读

目录