004_信息安全基础在具身AI中的应用:物理与数字融合的安全架构

004_信息安全基础在具身AI中的应用:物理与数字融合的安全架构

安全风信子

发布于 2025-11-19 08:47:13

发布于 2025-11-19 08:47:13

引言

具身人工智能(Embodied AI)将AI系统嵌入物理实体,实现了数字智能与物理世界的深度融合。这种融合带来了独特的安全挑战,传统信息安全的概念需要扩展到物理-数字混合环境。2025年,随着具身AI在关键基础设施、医疗健康和智能家居等领域的广泛部署,构建强健的安全架构变得至关重要。本文将详细探讨信息安全基础如何应用于具身AI系统,提供基于最新技术的安全解决方案。

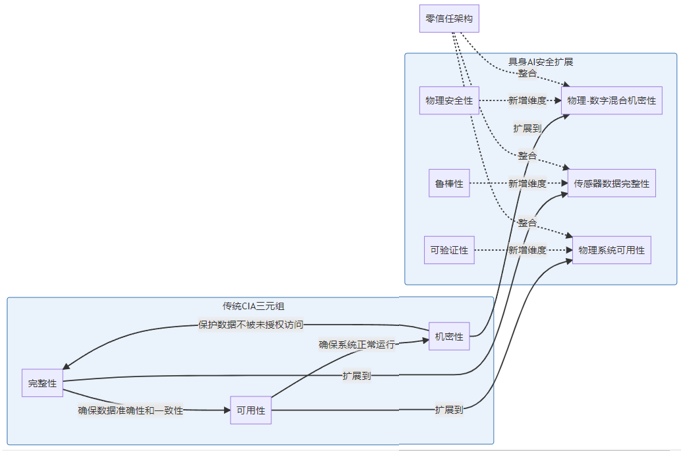

信息安全三元组在具身AI中的扩展

传统信息安全的核心是CIA三元组:机密性(Confidentiality)、完整性(Integrity)和可用性(Availability)。在具身AI环境中,这些概念需要重新定义和扩展。

1. 机密性:物理-数字混合保护

具身AI的机密性保护需要同时考虑数字数据和物理信息的安全:

- 传感器数据加密:对摄像头、LiDAR等传感器采集的原始数据进行实时加密

- 物理隔离机制:通过硬件安全模块(HSM)隔离敏感计算

- 多模态数据匿名化:对可能泄露隐私的多源数据进行匿名化处理

2025年的前沿技术:

- 同态加密在传感器数据处理中的应用:允许在加密状态下直接处理敏感数据

- 可信执行环境(TEE):如ARM TrustZone和Intel SGX,为AI推理提供安全计算空间

- 量子安全加密算法:如CRYSTALS-Kyber,防御未来量子计算威胁

2. 完整性:从数据到物理动作的保障

完整性保护需要确保从感知到执行的全流程数据不被篡改:

- 传感器数据完整性校验:通过哈希验证确保传感器数据未被篡改

- 模型完整性保护:防止AI模型被注入后门或恶意修改

- 执行链完整性:确保控制指令准确传递到执行器

2025年的创新方案:

- 区块链验证执行日志:提供不可篡改的执行历史记录

- 运行时模型水印检测:实时监测模型是否被篡改

- 多源数据一致性验证:通过多传感器交叉验证检测异常数据

3. 可用性:确保物理系统持续可靠

具身AI的可用性不仅涉及数字系统,还包括物理组件的可靠性:

- 冗余设计:关键传感器和执行器的备份机制

- 故障转移系统:当主系统失效时自动切换到备用系统

- 环境适应性:能够在极端环境条件下维持基本功能

2025年的最新实践:

- 自愈式AI系统:能够自动检测和修复某些类型的故障

- 预测性维护:基于机器学习预测组件故障,提前维护

- 边缘计算冗余:分布式计算资源确保关键功能不中断

具身AI特有的安全维度

除了扩展的CIA三元组,具身AI还引入了几个独特的安全维度:

1. 鲁棒性:抵抗环境干扰和攻击

鲁棒性是具身AI在复杂环境中保持稳定运行的关键:

干扰类型 | 影响 | 防护措施 | 技术实现 |

|---|---|---|---|

传感器噪声 | 感知错误 | 信号滤波、冗余传感器 | Kalman滤波、多传感器融合 |

对抗样本 | 模型欺骗 | 鲁棒训练、异常检测 | 对抗训练、输入验证 |

物理干扰 | 执行偏差 | 物理防护、实时监测 | 外壳防护、力觉反馈 |

网络攻击 | 控制劫持 | 网络隔离、加密通信 | 零信任网络、TLS 1.3 |

鲁棒性增强技术:

- 自适应感知算法:根据环境条件自动调整感知参数

- 故障安全机制:在检测到异常时自动进入安全状态

- 物理-数字闭环验证:通过物理反馈验证数字决策的正确性

# 鲁棒感知验证示例

class RobustPerceptionValidator:

def __init__(self, sensor_config):

self.sensor_config = sensor_config

self.confidence_thresholds = {

'camera': 0.85,

'lidar': 0.90,

'radar': 0.88,

'imu': 0.92

}

def validate_perception(self, perception_data):

"""验证多模态感知数据的一致性和可靠性"""

validation_results = {}

cross_validation_passed = True

# 1. 单模态数据有效性验证

for sensor_type, data in perception_data.items():

if sensor_type in self.confidence_thresholds:

# 检查置信度

if 'confidence' in data and data['confidence'] < self.confidence_thresholds[sensor_type]:

validation_results[sensor_type] = {

'valid': False,

'reason': f'Low confidence: {data["confidence"]}',

'recommendation': 'Use redundant sensors'

}

cross_validation_passed = False

else:

validation_results[sensor_type] = {'valid': True}

# 2. 多模态数据交叉验证

if 'camera' in perception_data and 'lidar' in perception_data:

if not self._cross_validate_camera_lidar(

perception_data['camera'],

perception_data['lidar']

):

validation_results['cross_validation'] = {

'valid': False,

'reason': 'Camera-LiDAR data inconsistency',

'recommendation': 'Prioritize LiDAR data'

}

cross_validation_passed = False

# 3. 异常检测

if cross_validation_passed:

# 进一步检查是否存在对抗性模式

if self._detect_adversarial_pattern(perception_data):

validation_results['adversarial_detection'] = {

'detected': True,

'action': 'Activate robust perception mode'

}

cross_validation_passed = False

return {

'overall_valid': cross_validation_passed,

'detailed_results': validation_results,

'timestamp': self._get_current_timestamp()

}

def _cross_validate_camera_lidar(self, camera_data, lidar_data):

# 实现摄像头和激光雷达数据的交叉验证逻辑

pass

def _detect_adversarial_pattern(self, perception_data):

# 检测可能的对抗性模式

pass2. 可验证性:确保系统行为可预测和可解释

可验证性对于建立具身AI系统的信任至关重要:

- 形式化验证:使用数学方法证明系统满足安全属性

- 行为预测:能够预测系统在各种条件下的行为

- 决策解释:提供清晰的决策过程解释,尤其是安全关键决策

- 运行时验证:在系统运行时持续验证其行为符合预期

2025年的可验证性技术:

- 神经符号推理:结合神经网络的学习能力和符号逻辑的可解释性

- 安全强化学习验证:验证强化学习策略满足安全约束

- 反事实解释:通过"如果…会怎样"的分析提供决策解释

3. 物理安全性:保护物理实体和环境

物理安全性是具身AI的独特挑战,涉及:

- 物理访问控制:防止未授权的物理接触和操作

- 环境安全监测:监测环境中的安全威胁

- 人机安全交互:确保与人类交互的安全性

- 故障安全设计:任何故障都导向物理安全状态

物理安全防护措施:

- 物理防篡改机制:如防篡改传感器、密封外壳

- 安全工作区域划分:物理隔离不同安全级别的操作区域

- 紧急停止系统:独立于主控制系统的紧急停止机制

- 力觉和触觉反馈:在接触时自动调整力度

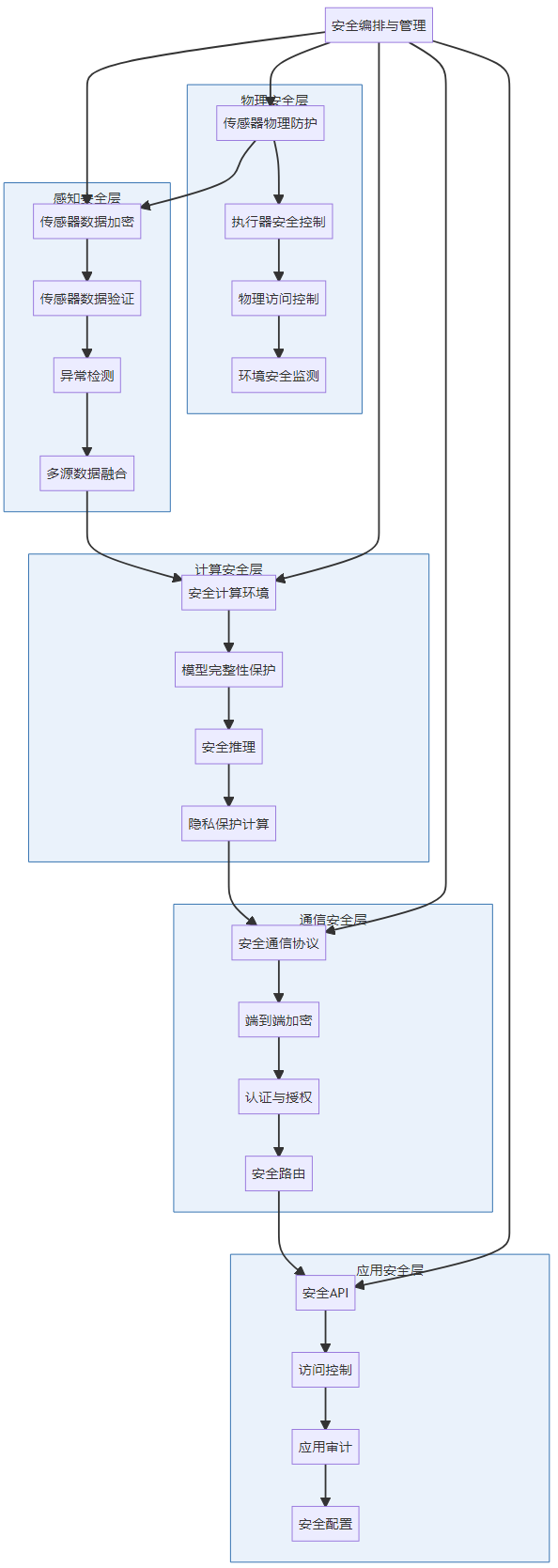

物理与数字融合的安全架构设计

1. 分层安全架构原则

- 纵深防御:多层防护机制,单一层次失效不导致整体安全崩溃

- 安全域隔离:不同安全级别的功能和数据物理或逻辑隔离

- 最小权限:各组件仅获得完成任务所需的最小权限

- 安全默认配置:系统默认配置遵循安全最佳实践

- 可组合性:安全组件可独立更新和替换,便于安全升级

2. 物理-数字安全边界管理

物理和数字世界的边界是具身AI安全的关键区域:

- 边界认证:验证跨越物理-数字边界的数据和指令

- 边界监控:持续监控边界交互,检测异常

- 边界隔离:在边界处实施额外的安全控制

- 边界审计:记录所有跨越边界的活动

3. 安全编排与管理

集中式安全管理和编排确保各安全层协调工作:

- 统一安全策略:在所有层次应用一致的安全策略

- 安全事件关联:跨层关联分析安全事件,识别复杂攻击

- 自动响应协调:协调各层的安全响应措施

- 安全态势感知:提供系统整体安全状态的实时视图

通信安全机制

具身AI系统内部组件间以及与外部系统的通信安全至关重要:

1. 内部通信安全

系统内部组件间的通信安全:

- 组件认证:基于零信任架构的组件间严格认证

- 通信加密:使用TLS 1.3或更高级别加密所有内部通信

- 通信隔离:关键通信链路物理或逻辑隔离

- 实时监控:监测异常通信模式和数据流量

2. 外部通信安全

与外部系统的安全通信:

- 安全网关:所有外部通信通过安全网关,实施统一安全控制

- API安全:实施API密钥、OAuth 2.0、JWT等认证机制

- 数据脱敏:向外传输数据前进行脱敏处理

- 访问控制:基于角色和属性的细粒度访问控制

3. 安全通信协议实现

# 具身AI安全通信协议示例

class EmbodiedAISecureProtocol:

def __init__(self, device_id, private_key_path, ca_cert_path):

self.device_id = device_id

self.private_key = self._load_private_key(private_key_path)

self.ca_cert = self._load_ca_cert(ca_cert_path)

self.tls_context = self._create_tls_context()

self.message_counter = 0

self.session_keys = {}

def _load_private_key(self, key_path):

# 加载设备私钥

pass

def _load_ca_cert(self, cert_path):

# 加载CA证书

pass

def _create_tls_context(self):

# 创建TLS上下文

pass

def establish_secure_channel(self, peer_id, peer_cert):

# 建立与对等组件的安全通道

# 1. 验证对等组件证书

# 2. 执行密钥交换

# 3. 生成会话密钥

pass

def send_message(self, peer_id, message_type, payload):

# 发送安全消息

# 1. 增加消息计数器

# 2. 生成消息认证码(MAC)

# 3. 加密消息

# 4. 添加元数据和签名

self.message_counter += 1

message = {

'device_id': self.device_id,

'peer_id': peer_id,

'type': message_type,

'counter': self.message_counter,

'timestamp': self._get_timestamp(),

'payload': payload

}

# 加密和认证

encrypted_message = self._encrypt_and_authenticate(message, peer_id)

return encrypted_message

def receive_message(self, encrypted_message):

# 接收并验证消息

# 1. 验证签名

# 2. 解密消息

# 3. 检查消息计数器(防重放)

# 4. 验证消息完整性

message = self._decrypt_and_verify(encrypted_message)

# 检查消息计数器,防止重放攻击

if not self._validate_counter(message['device_id'], message['counter']):

raise SecurityException("Invalid message counter - possible replay attack")

return message

def _encrypt_and_authenticate(self, message, peer_id):

# 加密消息并添加认证信息

pass

def _decrypt_and_verify(self, encrypted_message):

# 解密消息并验证

pass访问控制与认证

具身AI系统需要严格的访问控制和认证机制:

1. 多因素认证

针对不同安全级别的访问实施多因素认证:

- 物理认证:如生物识别、安全令牌

- 知识认证:如密码、PIN码

- 所有权认证:如安全密钥、认证证书

2. 基于角色和属性的访问控制

细粒度的访问控制确保最小权限原则:

- 角色定义:明确的角色和权限分配

- 属性条件:基于上下文属性的访问控制

- 动态授权:根据环境和任务动态调整权限

- 权限审计:记录所有权限使用情况

3. 设备和组件认证

确保只有合法的设备和组件才能接入系统:

- 硬件根信任:基于TPM等硬件安全模块的根信任

- 设备指纹:基于硬件特征的设备识别

- 证书链验证:基于PKI的组件证书链验证

- 安全启动:确保设备从可信状态启动

安全监控与响应

持续的安全监控和快速响应是具身AI安全的重要组成部分:

1. 多层次安全监控

监控层次 | 监控对象 | 监控内容 | 响应措施 |

|---|---|---|---|

物理层 | 传感器、执行器、环境 | 物理状态、异常行为 | 物理隔离、紧急停止 |

感知层 | 传感器数据、感知结果 | 数据异常、感知欺骗 | 数据过滤、感知切换 |

计算层 | 模型、算法、处理单元 | 模型异常、资源滥用 | 模型隔离、资源限制 |

通信层 | 网络流量、消息内容 | 异常通信、数据泄露 | 通信阻断、加密升级 |

应用层 | 接口、功能、用户交互 | 越权访问、异常操作 | 权限撤销、会话终止 |

2. 安全事件响应流程

标准化的安全事件响应流程:

- 检测:通过监控系统检测安全事件

- 分类:根据严重程度和类型分类事件

- 评估:评估事件影响范围和风险

- 响应:根据预设策略采取响应措施

- 恢复:恢复系统到安全状态

- 分析:事后分析,改进安全措施

3. 自动化响应机制

基于事件严重程度的自动化响应:

- 低级别事件:记录并继续监控

- 中级别事件:隔离受影响组件,通知管理员

- 高级别事件:激活故障安全模式,通知安全团队

- 紧急级别事件:紧急停止系统,物理隔离,启动应急响应

安全测试与验证

全面的安全测试和验证确保系统满足安全要求:

1. 安全测试类型

测试类型 | 测试内容 | 测试方法 | 工具/技术 |

|---|---|---|---|

渗透测试 | 系统安全性 | 模拟攻击 | 安全工具集、红队测试 |

模糊测试 | 系统鲁棒性 | 异常输入 | 模糊测试工具、生成式测试 |

形式化验证 | 安全属性 | 数学证明 | 形式化方法、模型检查 |

物理安全测试 | 物理防护 | 物理攻击模拟 | 物理测试设备、环境测试 |

安全代码审计 | 代码安全性 | 代码审查 | 静态分析、安全扫描 |

2. 持续安全验证

集成到开发和运维流程的持续安全验证:

- DevSecOps:将安全集成到DevOps流程

- CI/CD安全测试:在持续集成/部署中进行安全测试

- 运行时安全验证:在系统运行时持续验证安全属性

- 安全回归测试:确保安全修复不会引入新问题

3. 第三方安全评估

独立的第三方安全评估增加可信度:

- 安全认证:获取行业认可的安全认证

- 漏洞赏金计划:鼓励白帽黑客发现漏洞

- 独立安全审计:定期进行独立安全审计

- 合规性检查:确保符合相关安全标准和法规

案例分析:医疗具身AI的安全架构

医疗领域的具身AI系统对安全性要求极高,以下是一个实际案例分析:

1. 安全架构概述

某医疗手术机器人系统采用的安全架构:

- 物理安全层:手术区域严格隔离,机械臂运动范围限制

- 感知安全层:3D摄像头和力传感器数据实时验证,异常检测

- 计算安全层:手术规划和控制算法在隔离环境中运行,实时验证

- 通信安全层:医生控制台与机器人之间采用专用加密通道

- 应用安全层:基于角色的严格访问控制,完整的操作审计日志

2. 安全措施实施

- 冗余设计:关键传感器和计算单元冗余配置

- 故障安全机制:任何故障自动进入安全状态,机械臂锁定

- 医生监督:医生在环路中,可随时干预和停止

- 安全边界:预定义的安全工作空间,防止越界操作

- 加密存储:患者数据和手术记录加密存储

3. 安全验证与认证

- 通过ISO 13485医疗器械质量管理体系认证

- 通过IEC 60601医疗器械电气安全认证

- 符合HIPAA医疗数据隐私法规

- 定期进行独立安全评估和渗透测试

未来发展趋势与挑战

1. 安全技术发展趋势

- 自适应安全架构:根据威胁和环境自动调整安全策略

- 量子安全技术:防御量子计算对加密系统的威胁

- AI驱动的安全监控:使用AI技术提升安全监控和响应能力

- 分布式安全框架:适应边缘计算和分布式系统的安全框架

- 隐私增强技术:如联邦学习、差分隐私在具身AI中的应用

2. 关键挑战

- 安全与性能平衡:在不牺牲系统性能的前提下实现安全防护

- 复杂环境适应:适应动态变化的复杂物理和网络环境

- 未知威胁防御:应对新型和未知的安全威胁

- 标准化与互操作性:建立统一的安全标准和互操作机制

- 安全责任界定:明确具身AI系统安全责任的归属

3. 研究方向

- 物理-数字融合安全理论:建立物理和数字安全融合的理论基础

- 跨域安全验证:跨越物理和数字域的综合安全验证方法

- 可验证安全学习:确保机器学习模型满足可验证的安全属性

- 人机协作安全:人机协作场景下的安全交互机制

- 安全伦理与法规:将伦理和法规要求融入安全设计

结论

具身人工智能将AI系统与物理世界深度融合,带来了前所未有的安全挑战。本文详细探讨了信息安全基础在具身AI中的应用,提出了物理与数字融合的安全架构设计。

从扩展的CIA三元组到具身AI特有的安全维度(鲁棒性、可验证性、物理安全性),从分层安全架构到具体的安全机制(通信安全、访问控制、监控响应),本文提供了全面的安全解决方案框架。

随着具身AI技术的快速发展和广泛应用,安全问题将变得越来越重要。只有通过持续的技术创新、标准完善和实践积累,才能构建更加安全、可靠、值得信赖的具身AI系统,推动人工智能技术真正造福人类社会。

互动问答

- 问:在具身AI系统中,物理安全和数字安全哪个更重要?如何平衡两者的安全投入?

- 问:零信任架构在具身AI系统中如何具体实施?有哪些挑战?

- 问:对于资源受限的边缘具身AI设备,如何在有限资源下实现有效的安全防护?

- 问:具身AI系统的安全责任应该如何在开发者、部署者和用户之间分配?

本文参与 腾讯云自媒体同步曝光计划,分享自作者个人站点/博客。

原始发表:2025-10-17,如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

评论

登录后参与评论

推荐阅读

目录