AFL:大芯数光纤光互连赋能AI集群规模化扩张

◆ AI/ML网络的刚性需求:光互连的不可替代性

AI/ML网络的核心诉求集中在高密度互连与低功耗运行两大维度。一方面,并行化训练要求GPU集群间实现海量数据的高速传输,机架内、机架间(行内)、园区级(机架到机架、行到行、舱到舱)的互连需求分别达到1k+和500k+级别;另一方面,随着GPU数量增加,功耗问题日益凸显,而针对XSR(50mm)、MR(500mm)和LR(1000mm)场景的高并行光纤互连,能够有效降低传输功耗,成为解决这一痛点的关键技术。目前,机架内和机架间的多芯光纤(MCF)解决方案已逐步获得广泛采用,其高密度特性完美匹配AI/ML网络的互连密度需求。

◆ AI/ML工厂的光骨干网架构:scale up与scale out双轮驱动

AI/ML工厂的光骨干网围绕scale up和scale out两大架构展开,形成全方位覆盖的光互连体系。在scale up架构中,机架内的GPU(从GPU1到GPU1000)通过网卡(NIC)与交换机连接,机架内及行内机架间可采用电或光互连,核心依赖1k+级别的高密度互连链路。

而在scale out架构中,通过多层交换机扩展,实现园区级的机架到机架、行到行、舱到舱互连,需要支撑500k+以上的光互连需求。这一架构中,大芯数光纤(MCF>4芯)与成像光纤(Image Fiber)共同构成核心传输介质,其中4芯MCF已成为园区网络的重要选择,为大规模互连提供稳定支撑。

◆ 大芯数光纤的技术演进:从成像光纤到多芯光纤的跨越

大芯数光纤的发展历程可追溯至数十年前,藤仓(Fujikura)在该领域的技术积累尤为典型。早在1990年代,电信行业已对成像光纤产生兴趣,2000年前后,用于内窥镜的成像光纤实现商用,这类光纤以硅基玻璃为材料,拥有数千个微米级纤芯(部分产品芯数达10,000个以上),成为早期高芯数光纤的代表。2010年后,多芯光纤进入快速发展期,2012年四芯MCF进入商用化阶段,QI-FREE技术的推出解决了有限包层直径下最大化芯数的难题,通过单模多芯光纤与VCSEL阵列的结合,实现了高密度传输。2016年,19芯6模MCF的研发进一步拓展了多芯光纤的应用边界,而到2025年,高芯数光纤已形成成像光纤与多芯光纤并行发展的格局,适配不同场景需求。

◆ 核心解决方案:多芯光纤的技术细节与密度突破

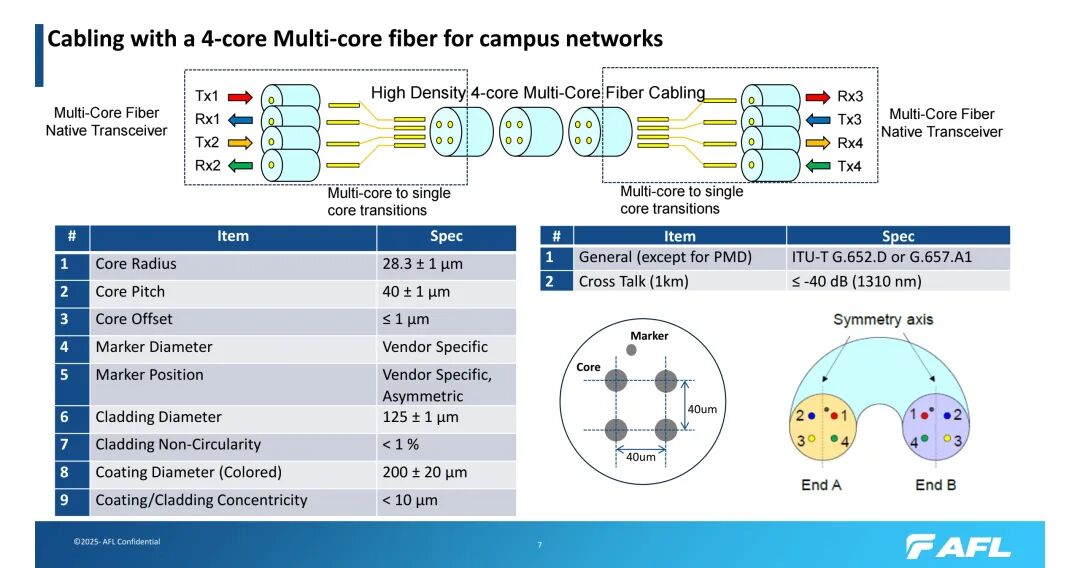

① 4芯MCF的园区网应用与关键参数

在园区网布线中,4芯多芯光纤凭借高密特性成为选择,其核心参数严格遵循行业标准:芯半径为28.3±1μm,芯间距40±1μm,芯偏移≤1μm,包层直径125±1μm,包层非圆度<1%,着色涂层直径200±20μm,涂层与包层同心度<10μm。性能方面,除偏振模色散(PMD)外,符合ITU-T G.652.D或G.657.A1标准,1310nm波长下1km串扰≤-40dB,通过多芯到单芯的转换模块与原生收发器配合,实现稳定传输。

② 密度提升:超越传统MPO的性能飞跃

与传统MPO解决方案相比,多芯光纤在密度提升上实现质的突破。采用中心管(200μm)+MCF的线缆设计,直径仅9.3mm,相比传统 sub-unitized(250μm)线缆(18.4mm)和普通中心管(200μm)线缆(9.5mm)更具紧凑性。通过MPO面板与MCF的组合,可实现3倍密度提升;而MMC面板与MCF配合,密度提升可达4倍;4芯MCF与MPO结合时,密度较传统MPO提升4倍,若进一步拓展,甚至可实现12倍至16倍的密度飞跃,288芯参考线缆可扩展至1152芯,完美匹配AI/ML网络的高密度需求。

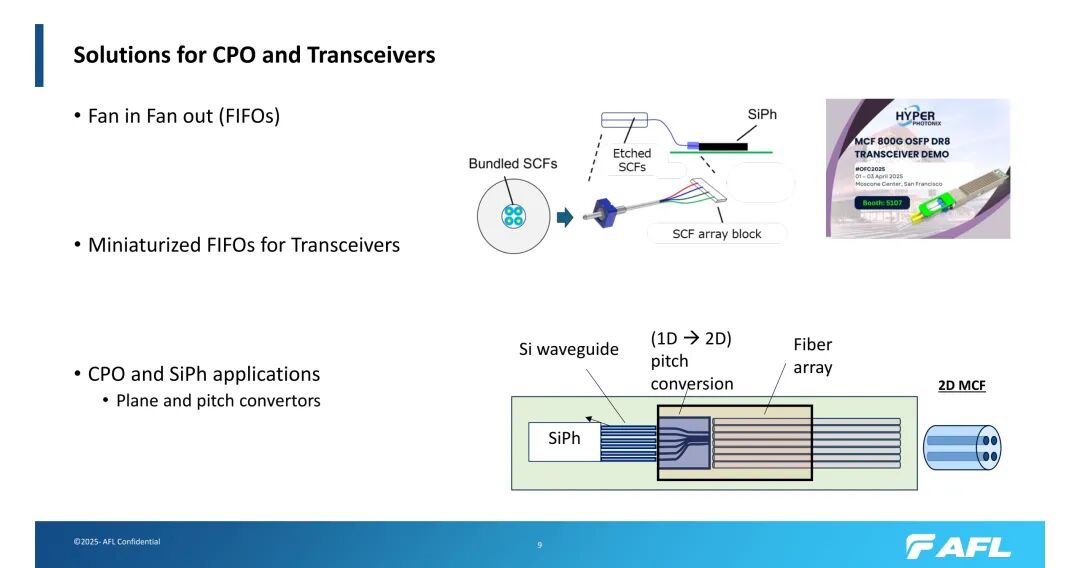

③ CPO与收发器的适配解决方案

针对共封装光学(CPO)和硅光子学(SiPh)应用,大芯数光纤配套推出了系列化解决方案。扇入扇出(FIFOs)组件通过刻蚀单芯光纤(SCFs)与SCF阵列块的组合,实现多芯与单芯的灵活转换;小型化FIFOs适配收发器需求,已成功应用于800G OSFP DR8收发器演示。此外,平面和间距转换器可实现硅波导从1D到2D的间距转换,通过光纤阵列与2D MCF、SiPh的协同,支撑高速并行传输,为CPO架构的落地提供关键支撑。

④ 成像光纤:短距离高密传输的特色选择

成像光纤主要面向1m至10m的短距离应用,传统用于可见光图像传输,在医疗内窥镜等领域有着成熟应用。其核心特征是纤芯数量庞大(部分产品达40,000个),纤芯直径仅3-4μm,成像圆直径范围从145μm到830μm,耐温性能优异,最高可承受300℃高温,涂层材质包括硅酮和聚酰亚胺。

在传输性能上,高分辨率成像光纤可分辨4.4μm间距的线条,通过6×6 VCSEL阵列与10,000芯成像光纤的配合,可实现36路1Gb/s信号的并行传输,传输密度高达47Tb/s/cm²。除了MCF,成像光纤作为另一类大芯数光纤,在1m至10m的短距离场景中具有独特优势。这类光纤以石英玻璃为基材,单根光纤内集成数千至数万根微米级纤芯(如产品FIGH-30-650S含30000芯,成像圆直径600μm),可通过可见光实现图像传输,传统应用集中在医疗内窥镜等领域。其温度耐受能力优异,部分产品(如FIGH-40-900PI)最高可承受300℃高温,硅酮或聚酰亚胺涂层进一步提升了环境适应性。

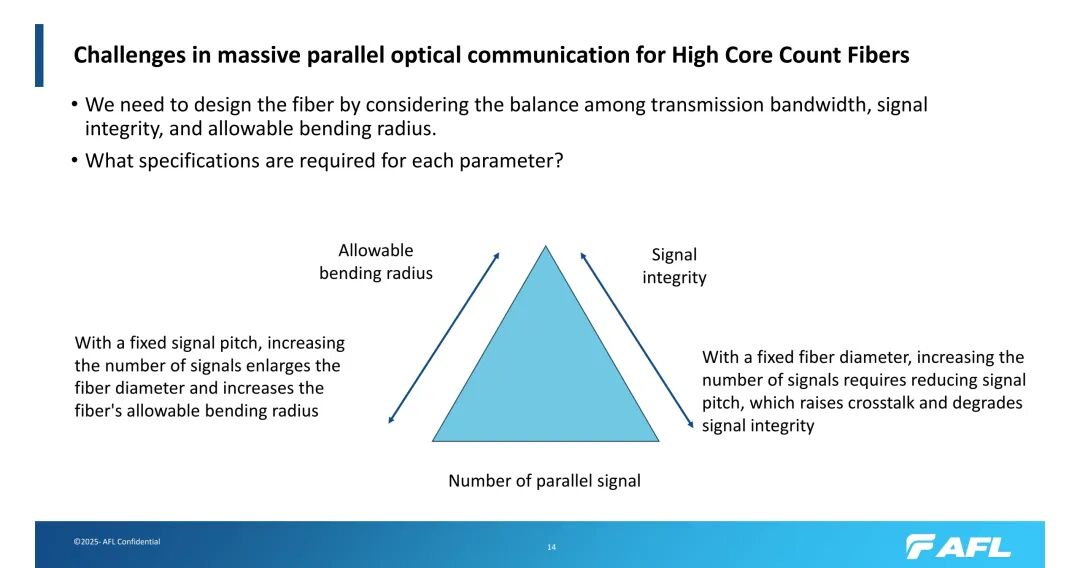

◆ 大规模并行光通信的核心挑战:平衡与制约

尽管大芯数光纤优势显著,但在大规模并行光通信中仍面临多重挑战,核心在于传输带宽、信号完整性与允许弯曲半径三者的平衡。当信号间距固定时,增加信号数量会导致光纤直径扩大,进而增大允许弯曲半径;而当光纤直径固定时,增加芯数需减小芯间距,这会加剧串扰,恶化信号完整性。

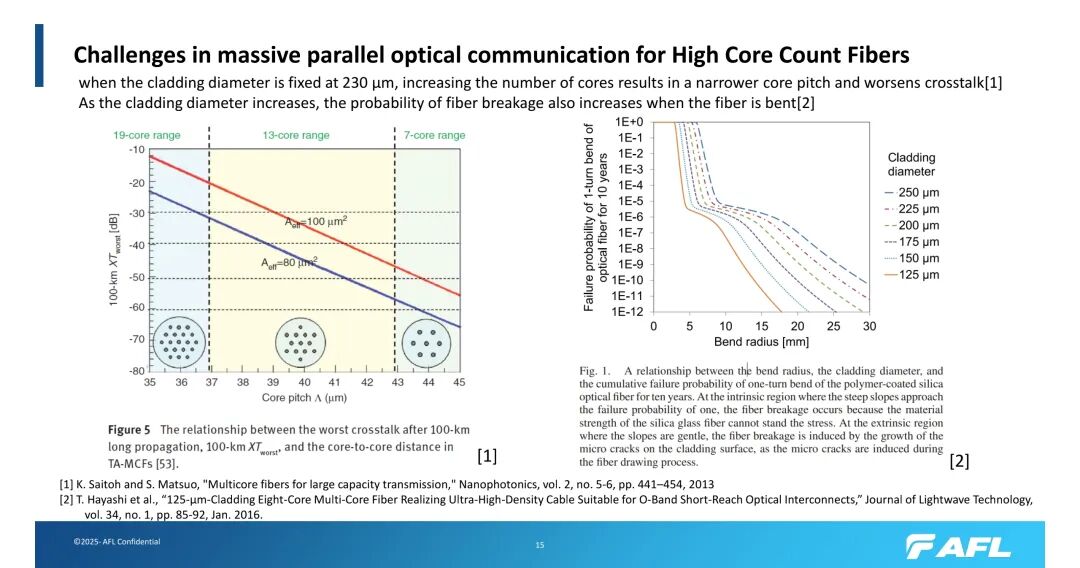

实验数据表明,当包层直径固定为230μm时,芯数增加会导致芯间距缩小,100km传输后的最坏串扰显著恶化;同时,包层直径越大,光纤弯曲时的断裂概率越高,如250μm包层直径光纤在弯曲半径较小时,十年内的累积断裂概率远高于125μm包层直径光纤。这些制约因素对大芯数光纤的结构设计提出了严苛要求。

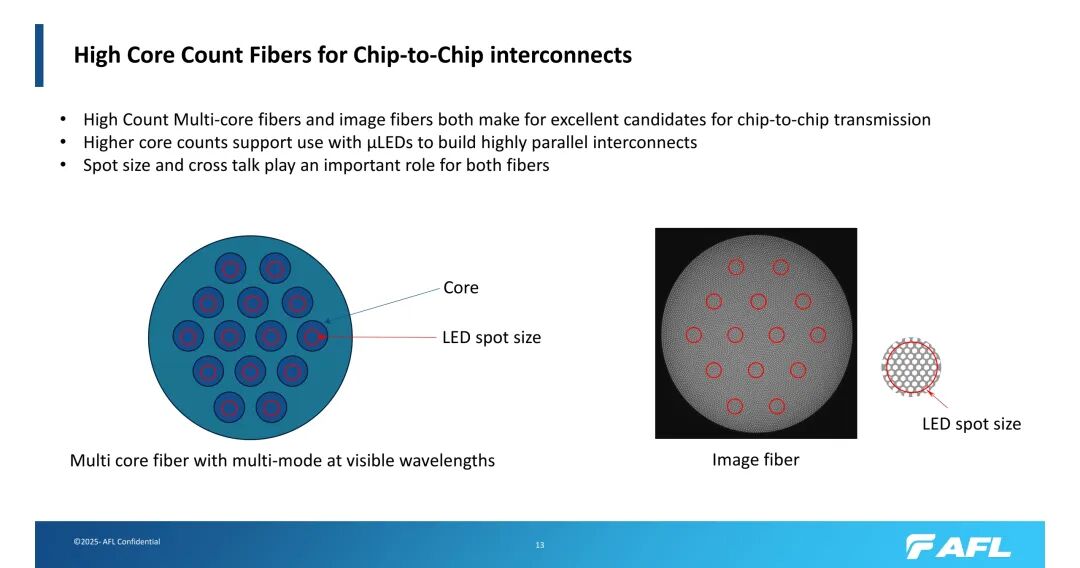

◆ 技术对比:大芯数MCF与成像光纤的优劣辨析

大芯数MCF与成像光纤作为两种核心高芯数解决方案,各有侧重,适用于不同场景。高芯数MCF的核心优势在于耦合损耗和插入损耗低于成像光纤,且可借鉴4芯MCF的成熟技术与经验,包括连接器在内的产业链更为完善;但其短板在于需要实现大量LED与纤芯的精确对准,且光纤设计需适配特定LED布局,灵活性不足。

成像光纤则无需精确对准,单根光纤可支持多种LED布局,适配性更强;但劣势同样明显,其耦合损耗和插入损耗高于对准良好的MCF,在数据中心的应用尚不成熟,且在LED与探测器的连接(如透镜、反射镜、可分离连接器)方面仍存在诸多不确定性。两种技术的互补性为不同场景提供了差异化选择,推动高芯数光纤应用的全面覆盖。

◆ 总结:AI/ML网络的未来依赖高芯数光纤生态共建

AI/ML网络正朝着更高令牌处理量、更大集群规模的方向演进,功耗与密度成为核心制约因素,而光互连技术尤其是高芯数光纤,为解决这些挑战提供了有效路径。多芯光纤的技术进步实现了后端网络的密度倍增,大芯数MCF更是为scale up网络的光电子集成提供了高并行解决方案,成像光纤则在短距离高密传输场景中发挥独特价值。

然而,大芯数光纤的大规模应用仍需行业协同,需要在技术标准、产业链成熟度、应用场景拓展等方面深化合作,构建完善的生态体系。未来,随着技术的持续迭代与生态的不断完善,大芯数光纤将成为AI/ML网络规模化发展的核心支柱,为人工智能技术的持续突破提供坚实的通信保障。

本文参与 腾讯云自媒体同步曝光计划,分享自微信公众号。

原始发表:2025-11-21,如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

评论

登录后参与评论

推荐阅读