ISSCC 2025: IMEC的片上拉曼光谱检测技术

本文基于imec在ISSCC 2025报告的部分内容。片上拉曼光谱仪作为光子学与CMOS技术融合的典范,正推动分子检测从实验室走向临床即时诊断(POCT)。

一、传统光谱仪的局限与片上化必要性

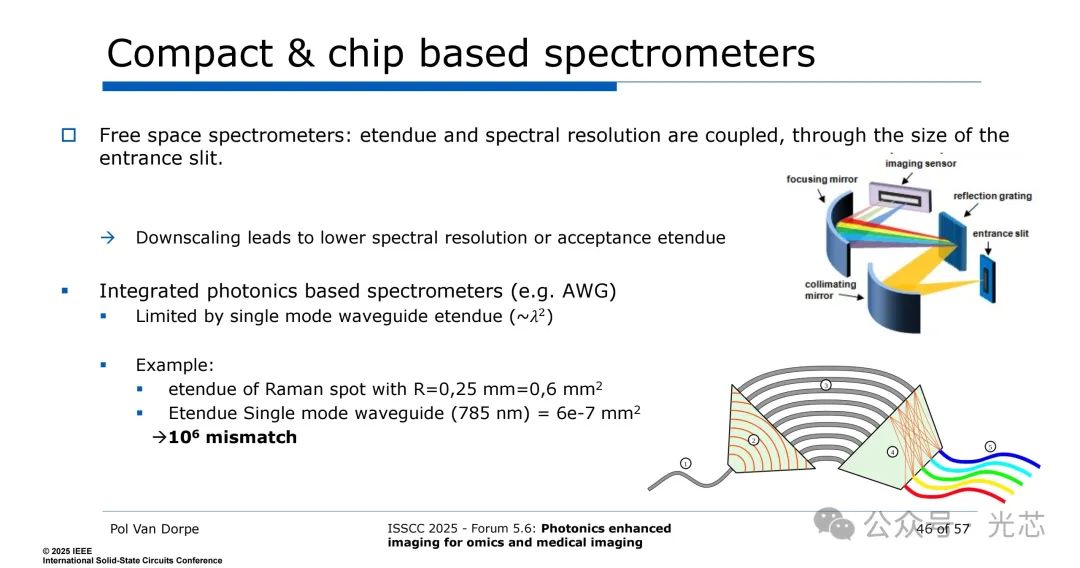

◆ 光学扩展量与分辨率的矛盾

• 自由空间光谱仪瓶颈:

光谱分辨率与光学扩展量(Etendue)直紧密耦合,都与狭缝尺寸相关。缩小光谱仪尺寸时,需牺牲分辨率或光学拓展量。

• 集成光子学的困境:

单模波导(如阵列波导光栅AWG)的Etendue仅为λ²,与拉曼检测需求相差一百万倍。

二、片上拉曼光谱仪的核心技术

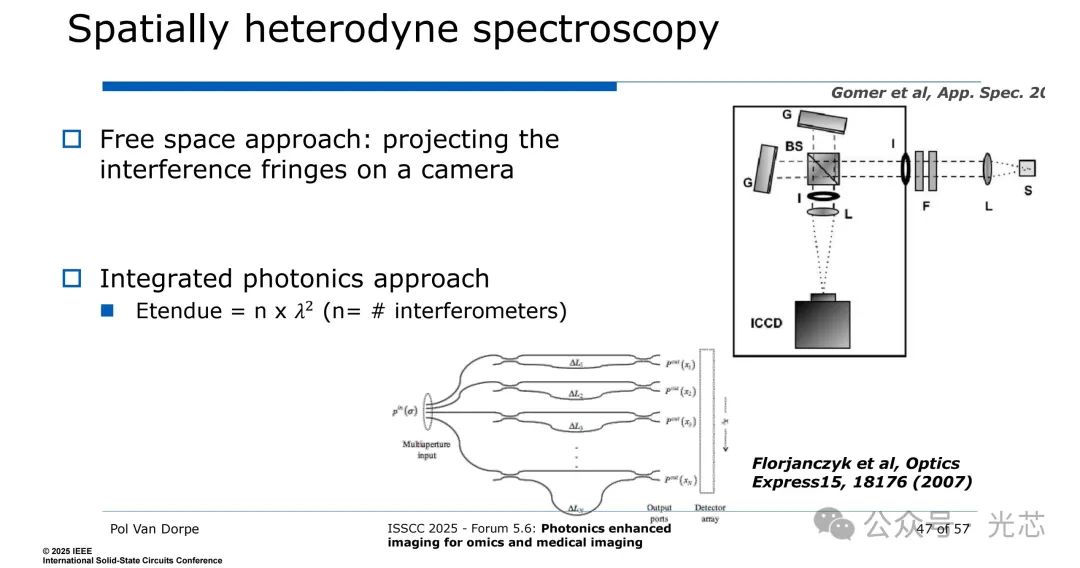

◆ 空间外差光谱技术

为解决上述问题,空间外差光谱技术(傅里叶变换光谱仪)应运而生。该技术有两种实现方式,一种是自由空间方法,将干涉条纹投射到相机上,另一种是集成光子学方法,其光学扩展量为n×λ²(n为干涉仪数量)。

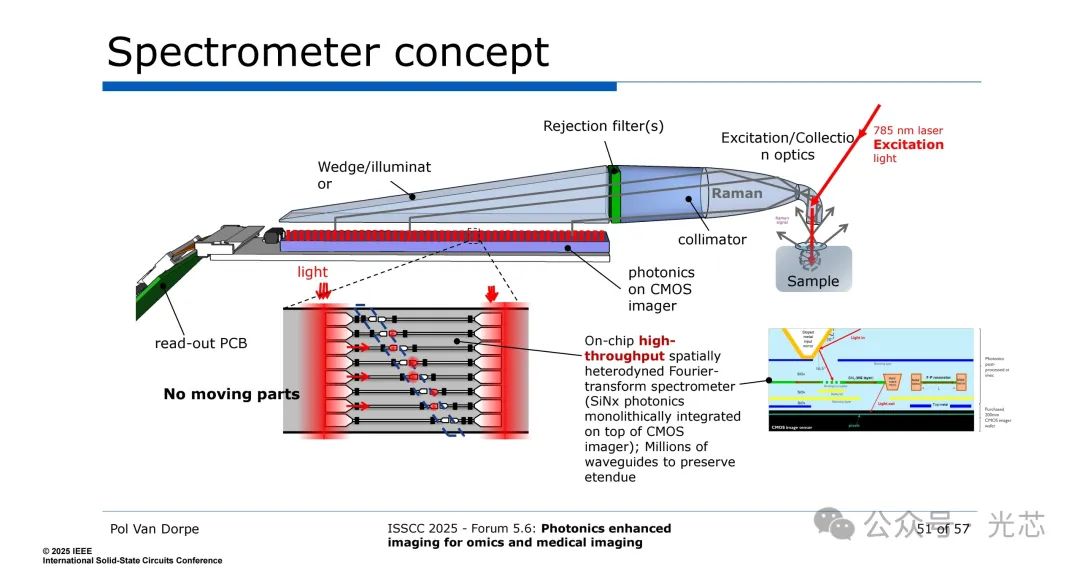

目前研究的重点在于如何实现约100万个干涉仪的集成,这需要借助集成光子学实现大规模并行化,并将其单片集成在CMOS图像传感器上,同时利用微镜进行光传输。

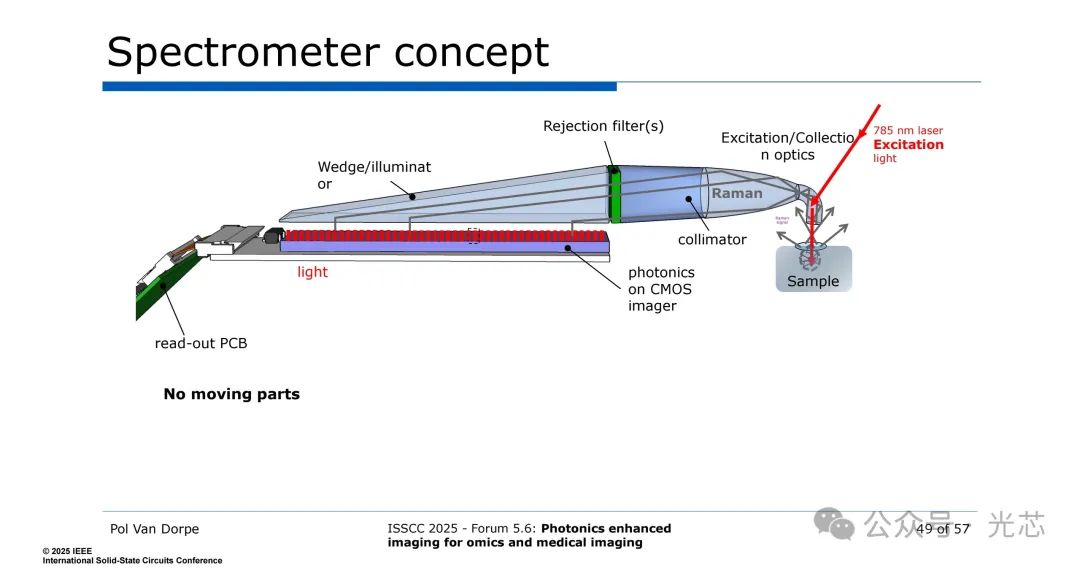

◆ 空间外差拉曼光谱芯片光路架构

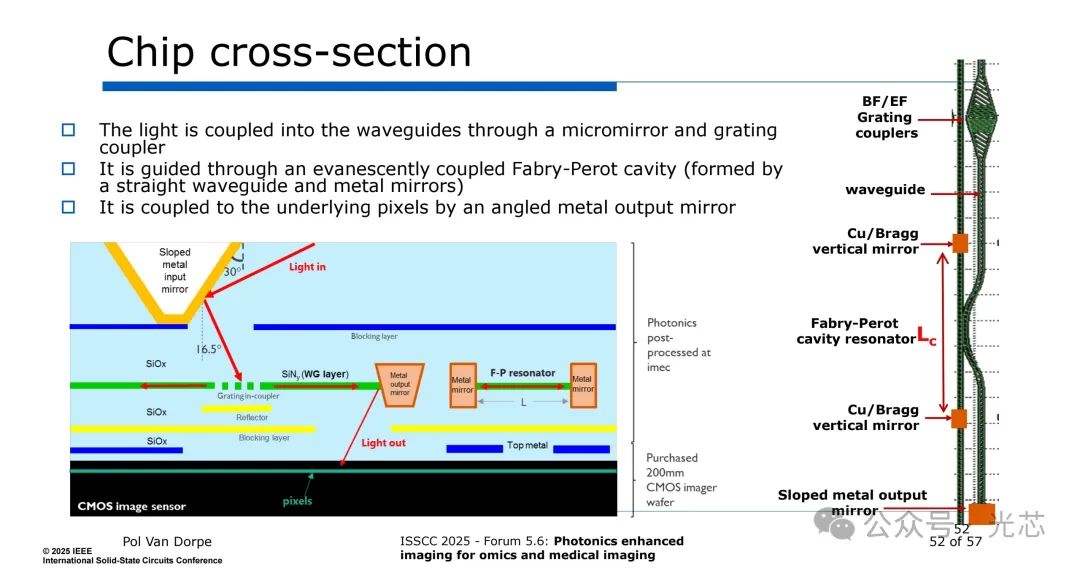

• 光传输路径:

①光信号收集: 泵浦光产生的拉曼信号经过泵浦滤光片后,通过楔形反射镜垂直入射到放置于CIS表面的光子芯片,光芯片内部加工了倾斜金属反射镜和光栅耦合器,把光耦合进波导; 反射镜和光栅耦合器中间还有一层Blocking layer,抑制其他光串扰。

②光信号处理: 波导中的光信号通过倏逝波耦合到一个由直波导与金属反射镜构成的法布里-珀罗腔,产生干涉信号;

③光信号采集: 干涉信号最终由倾斜金属反射镜耦合至下方像素。

• 设计优势:

① 无移动部件:激发光(785 nm激光)经Rejection Filter后作用于样品,光路稳定性高。

② 大规模并行:干涉仪阵列支持高通量检测,适用于组织成像。

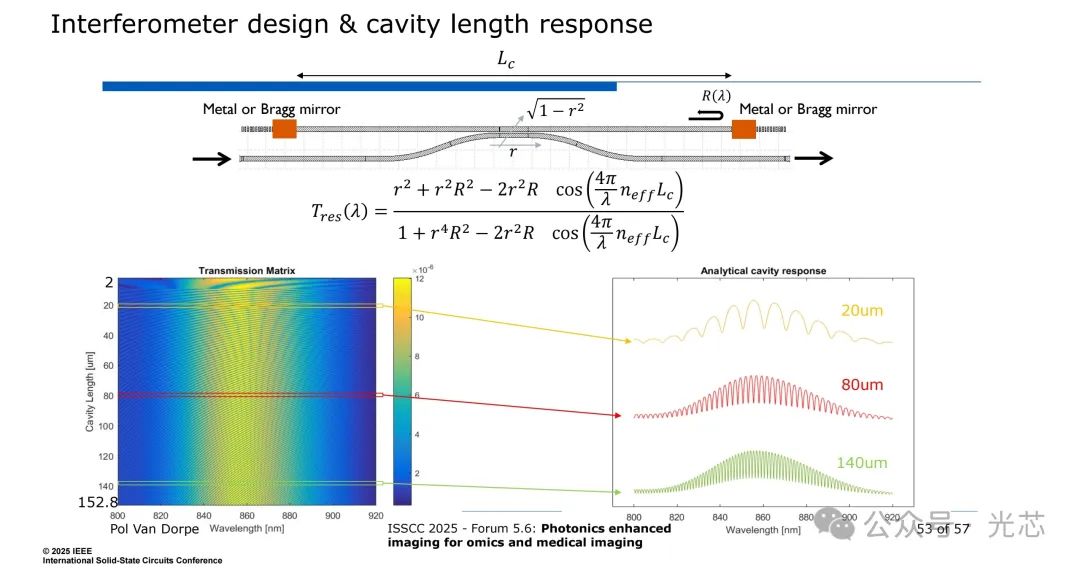

• 干涉仪腔设计及腔长响应:

FP腔长Lc与传输特性密切相关。不同的腔长会对不同波长的光产生特定的传输效果,从文中提供的不同腔长(如20um、40um、60um、80um、100um、120um、140um )对应的传输矩阵和波长关系图中,可以清晰看到这种变化规律。

三、数据处理与实验验证

◆ 光谱重构算法

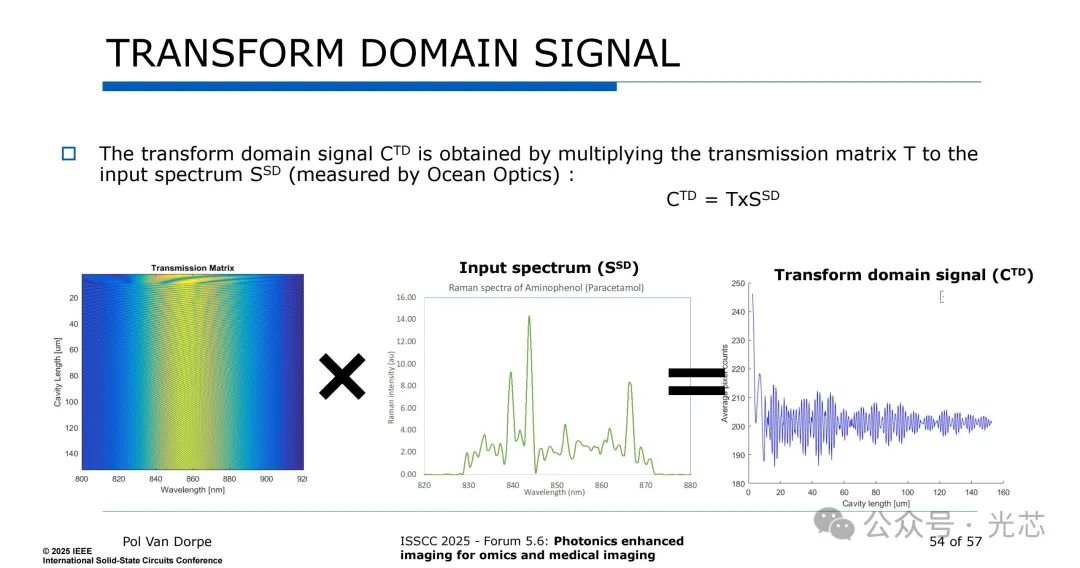

• 变换域信号计算:

输入光谱(由Ocean Optics光谱仪标定)与干涉仪阵列的传输矩阵(T)相乘,得到变换域信号,通过逆运算提取原始光谱,压缩感知技术降低采样率。

2. 药物分析实例

• 对乙酰氨基酚片检测:

实验光谱与参考光谱的皮尔逊相关系数(PCC)达0.988,验证技术准确性。

四、技术挑战与优化方向

① 暗电流与读出噪声:

现有CIS在室温下暗电流为100e-/s,需冷却至-20℃以抑制噪声。

② 背景荧光抑制:

时间门控技术利用拉曼信号瞬时性(无延时)与荧光延迟(1-2 ns),可以通过SPAD阵列实现背景抑制。

四、结语

片上拉曼光谱仪通过空间外差/计算光谱技术技术与CMOS光子学集成,可以实现小型化和高光学拓展量,也演示了一个药物分析识别的场景,不过不清楚这套系统的整体收光效率/灵敏度能到多少,看看后边有没有更fancy的应用展示,比如无创血糖检测之类的。