企业架构与组织形态变革(七)

(接上篇)

3.人才体系变革:夯实数字化与业务的双向奔赴

数字化转型要想成功,人才是关键。还要努力打破数字化团队和业务团队之间的隔阂,让两者深度融合、一起发展。需要树立新的人才观,搭建新的人才体系,促使数字化和业务携手前行,共同奔赴数字化转型的成功彼岸。

构建数字化与业务融合的人才策略

依据新型企业架构设计、制定一套系统的数字化人才策略,明确关键岗位的具体要求,打造复合型人才培养体系。改变以往“技术人员只会技术、业务人员只懂业务” 这种各自为政的局面,着重培养既懂业务场景又掌握数字技术的复合型人才,在技术和业务之间架起相互理解、相互赋能的桥梁。在如今数字经济发展的大环境下,这类人才已成为企业发展的关键资源。

建立数字化人才评估体系

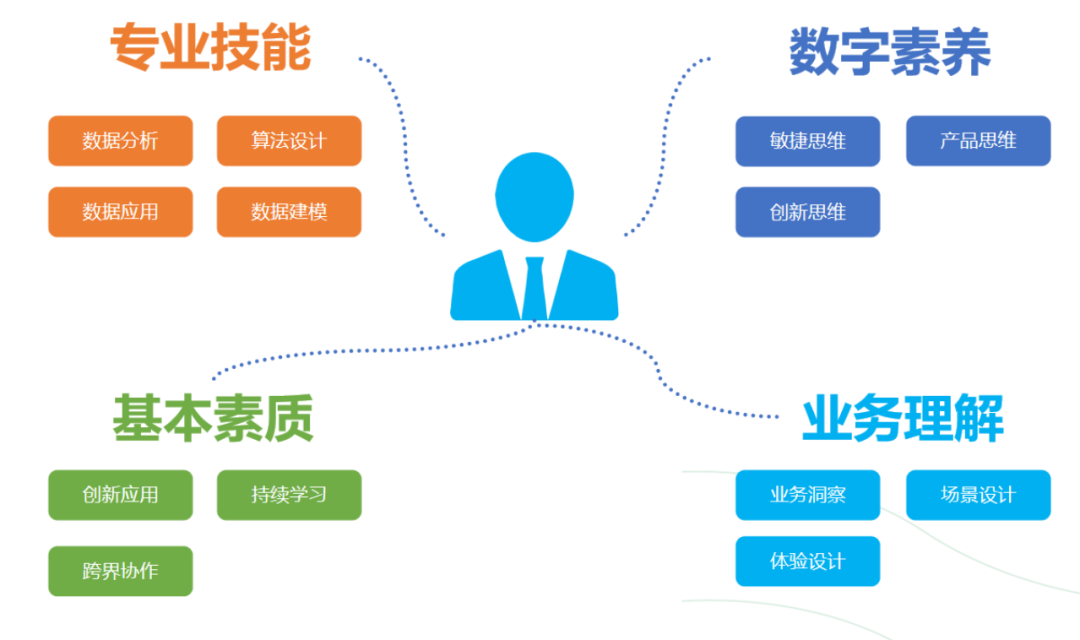

打造一套科学、多维度的数字化人才评估体系,跳出只看专业技能的传统评价模式。新的评估体系应该涵盖:技术专业能力(数据分析、算法设计技能);业务理解能力(对行业和企业业务的敏锐洞察力);数字思维水平(敏捷思维、设计思维、数据思维);创新应用能力(能把数字技术和业务场景融合的能力);跨界协作能力(能和不同背景的团队高效合作的能力);持续学习能力(能适应技术快速更新换代的能力)。通过定期评估、和标杆对比、360 度反馈等办法,为人才发展提供精准的方向指引。

打造“双向深度嵌入” 的工作模式

应尝试建立一种让数字化团队和业务团队相互融入的工作机制。一方面,把数字技术专家直接安排到业务团队里,让他们在深入了解业务的基础上,给出有针对性的解决方案;另一方面,选一些业务骨干参与数字化项目,带入业务视角和需求洞察。设立“数字业务官”(比如 ITBP)和 “业务技术官”(比如 数字化转型专员)这两个角色,作为连接技术和业务两个领域的关键纽带。通过定期轮岗、组建混合团队、开展联合培训等方式,促进双向人才交流和知识共享。

创新数字化人才激励机制

打破传统那种单一、死板的激励模式,构建一个多元化、有差异、能动态调整的数字化人才激励体系:

建立多层次激励结构:把物质激励(有吸引力的薪酬、项目奖金、股权激励)、成长激励(学习机会、职业发展通道)和精神激励(自主权、成就感、社会认可)结合起来,满足不同层次的需求。

注意长短期激励平衡:用即时奖励肯定短期做出的贡献,同时设计虚拟股权、递延奖金这些长期激励机制,平衡好短期绩效和长期价值创造之间的关系。

鼓励采用差异化激励方案:针对不同类型的数字化人才(比如技术专家、产品经理、数据科学家、敏捷教练等),设计符合他们特点和价值创造方式的激励方案,别搞“一刀切”。

探索创新型激励措施:实行“创新积分制”、“内部创业孵化”、“知识贡献奖励” 等创新激励办法,鼓励大家积极探索和分享知识。比如,有些企业已经开始尝试“项目利润分享制”,让核心技术和业务人员直接从他们创造的价值里分一部分。

坚持成果导向评价:建立以业务价值创造为核心的评价体系,少关注过程管理,多看重结果评估,让数字化人才把精力都放在创造实际的业务价值上,而不是只盯着流程合不合规。

建立数字领导力体系

企业的高管和中层领导必须提升自己的 “数字领导力”,领导者既要懂数字技术,更得有推动数字化和业务融合的能力。企业应重点培养领导的跨领域思维、生态系统观念、平台思维以及数据驱动决策的能力。通过安排高管参加数字化研修班、和科技企业交流走访等活动,提升领导团队对数字化的认识和推动变革的能力。这是保证数字化和业务真正实现“双向奔赴” 的组织保障。

营造融合共创的数字化文化

积极培育一种支持数字化和业务融合的组织文化,消除“数字化只是 IT 部门的事儿” 这种错误想法。提倡勇于尝试、不怕犯错的精神,鼓励跨部门、跨职能的创新尝试。搭建有效的知识分享平台和社区,促进业务和技术的交流沟通。最终达成 “数字化就是业务、业务就是数字化” 这样的统一认知。

4.转型机制创新:建立高效协同的推进引擎

企业在形态变革过程中只依靠调整组织结构和人才结构是行的,企业还得有一套能和新型企业架构适配的新型配套机制,以此来推动和保障数字化转型更深入地开展。这些机制就好比转型的“发动机” 和 “变速器”,能决定转型的质量和效能。

首先,要建立一套全面的企业架构管理制度。这套制度应涵盖架构设计原则、架构评审流程、架构合规标准和架构演进管理规范等方面,目的是为各项技术投入和业务变革都能契合企业架构的整体框架和长远规划。这是防止数字化建设出现“碎片化” 和 “烟囱式” 问题的关键。

其次,要实施端到端价值流管理。打破以往基于职能部门的管理模式,坚持构建以客户为中心的端到端价值流管理机制。明确价值流负责人和相关的数据主题责任人,明确关键绩效指标以及优化目标,以提高价值交付的速度和质量。

然后,要推行和普及产品思维。把传统的项目制管理改成产品制管理,组建围绕特定产品的长期团队,让这个团队负责产品从规划、开发、运营到持续优化的整个生命周期。这种机制能有效避免项目结束团队解散后出现的知识衔接不上、责任不清晰的问题,对构建持续发展的数字能力很有帮助。

第四,要构建数据治理体系。数据是数字化转型的核心资产,必须得建立一套全面的数据治理体系,体系应包括数据战略、数据架构、数据标准、数据质量管理,还有数据安全与隐私保护等环节。应成立数据治理委员会,由它来制定和执行数据战略,管理和协调企业的各类数据资产,确保数据的一致性、准确性、及时性和安全性。

最后,要打造创新孵化机制。比如,设立创新实验室、数字创新工场或者内部创业平台,给那些有潜力的创新想法和解决方案提供资源支持和发展空间。鼓励小规模、节奏快的创新尝试,降低创新风险,提高成功几率。

(未完待续)

如果想了解《企业架构与组织形态变革》前继文章,可以从这里开始阅读:《企业架构与组织形态变革(一)》

如想获取《企业架构与组织形态变革》40000字PDF全文,可以关注我的公众号《数智转型架构师》并回复"架构师"三个字来获取。