人形机器人价值链解构与产业生态演化分析:大脑-身体缺一不可

原创人形机器人价值链解构与产业生态演化分析:大脑-身体缺一不可

原创

走向未来

发布于 2025-11-09 13:19:05

发布于 2025-11-09 13:19:05

由虚向实,从大脑到身体:价值万亿美元的人形机器人产业版图

走向未来

生成式人工智能正在经历一场深刻的演变,其影响力正从数字世界的比特与字节,迁移至物理世界的原子与光子。这场从虚拟到现实的跨越,标志着一个全新产业纪元的开启。人形机器人,作为人工智能的物理化身,正成为这场变革的核心载体。这一领域不仅触及高达六十万亿美元的潜在市场规模,更可能重塑全球国内生产总值(GDP)的构成,并重新定义工作本身的含义。

随着商业发展的加速,尤其是在中国市场的快速演进,大量新参与者宣布进入人形机器人领域。投资者对这一具身智能主题的兴趣日益浓厚。然而,如何理解并布局这一复杂且高速发展的赛道,成为市场面临的共同挑战。摩根士丹利最近发布了一份长达86页的重磅报告来介绍这个万亿级的产业图谱,本文基于该报告,深入剖析人形机器人的核心价值链,旨在厘清从实验室走向现实应用的全景路径。本文的PDF及摩根士丹利发布的报告已收录于走向未来【https://t.zsxq.com/xpWzq】知识星球,对人形机器人产业感兴趣的读者,可加入星球获取。

第一章:解构人形机器人——大脑与身体的二元体系

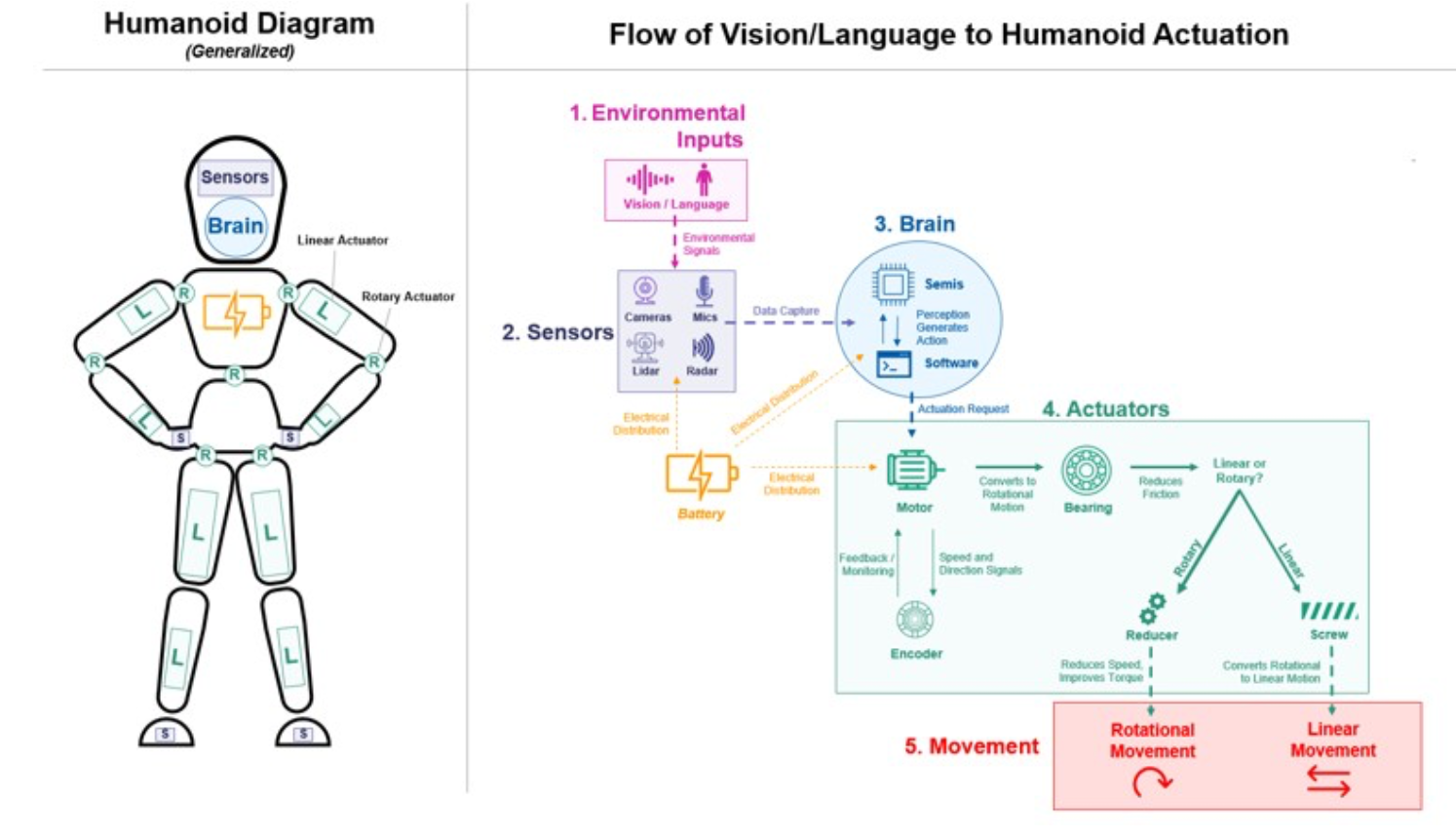

要理解人形机器人的价值,首先必须解构其复杂的构成。一个完整的人形机器人可以被划分为两个核心系统:大脑和身体。这两个系统分别代表了智能的决策中枢与物理的执行末端,它们的协同工作构成了具身智能的基础。

大脑系统负责感知、思考和决策。它由精密的半导体硬件和先进的软件算法共同组成。软件层面,基础大模型是实现机器人自主能力的关键。这些模型通过海量真实数据与模拟数据的训练,使机器人能够理解自然语言、模仿人类行为并感知动态环境。围绕此,还需要数据科学平台进行边缘数据分析,以及仿真软件和数字孪生技术,用于在虚拟环境中低成本、高效率地训练机器人。

在大脑的硬件层面,半导体是基石。这包括用于处理实时人工智能算法的边缘计算芯片和用于训练基础模型的云端数据中心芯片。此外,视觉专用芯片赋予机器人看世界的能力,而存储芯片则负责处理计算过程中庞大的数据吞吐。整个大脑的芯片生态,还依赖于半导体设计工具和先进的晶圆代工制造能力。

与大脑的数字智能相对应,身体系统是物理执行的体现,也是当前人形机器人制造中面临更大挑战和成本占比更高的部分。机器人的身体主要由三大部件构成:执行器、传感器和能源系统。

执行器是机器人的关节和肌肉,决定了机器人的运动能力、力量和精度。人形机器人追求高自由度(DoF),即模仿人类关节的灵活度。例如,特斯拉的第二代Optimus机器人拥有五十个自由度,由二十八个执行器驱动。这些执行器分为旋转和线性两种,其本身又是复杂的机电一体化模块,主要由四种核心部件组成:电机、减速器、丝杠和轴承。电机提供动力;减速器(如谐波减速器或行星减速器)用于降低电机转速、提升扭矩和精度;丝杠(如滚珠丝杠或行星滚柱丝杠)则负责将电机的旋转运动转换为高精度的线性运动;轴承则用于减少摩擦、支撑旋转部件。

传感器是机器人的感官。人形机器人需要配备大量传感器以感知自身状态和外部环境。这包括用于视觉和深度感知的摄像头、激光雷达(Lidar);用于感知力量和压力的力矩传感器;以及用于感知触摸的磁性传感器等。

能源系统即机器人的新陈代谢系统,通常由高密度的锂离子电池组构成,安装在机器人的躯干中心,为全身的执行器和大脑供电。此外,整个身体还需要模拟半导体来调节和分配电力,以及由铝合金或特种塑料构成的轻量化外骨骼结构。

第二章:全球产业生态:人形机器人100价值链图谱

基于大脑、身体和最终集成的逻辑,一个清晰的全球产业价值链浮出水面。一份涵盖全球一百家上市公司的产业图谱(人形机器人100)揭示了当前的市场格局。这百家企业被划分为三个梯队:大脑(二十二家)、身体(六十四家)和集成商(二十二家)。

大脑企业主要集中在半导体和软件领域。它们提供驱动机器人智能的计算单元和算法模型。这包括英伟达(NVIDIA)等计算芯片巨头,高通(Qualcomm)等视觉处理芯片商,以及美光(Micron)等存储器制造商。在软件和模型层面,谷歌(Alphabet)、微软(Microsoft)和Meta等科技巨头正在构建机器人的基础智能模型。

身体企业构成了价值链的主体,数量最为庞大。它们是物理部件的供应商,提供执行器、传感器、电池和结构件。这个领域展现出高度的全球分工和地域集中性。

集成商企业是价值链的终端,负责设计、开发和组装完整的人形机器人。这一群体的构成呈现出跨界融合的鲜明特征。汽车制造商,如特斯拉(Tesla)、现代(Hyundai)和中国的理想(XPENG)、比亚迪(BYD),正积极布局,试图将其在电动汽车制造、供应链管理和自动驾驶技术方面的经验复用到机器人领域。消费电子公司,如小米(Xiaomi)、三星(Samsung)和潜在的苹果(Apple),则凭借其在规模化制造和电子架构开发方面的深厚积累入局。此外,亚马逊(Amazon)等电子商务巨头和ABB等传统工业机器人公司也在探索人形机器人在物流和自动化产线中的应用。

值得注意的是,这份图谱揭示了一个显著的地理不平衡现象。目前,全球人形机器人产业的发展高度依赖亚洲的供应链。数据显示,在中国大陆和台湾地区的企业中,高达百分之八十三被报道已实际参与人形机器人业务,这一比例远超美国和加拿大的百分之三十一。特别是在身体部件和集成商领域,亚洲公司占据了主导地位。

对于西方投资者而言,他们普遍感受是在少数几家巨头之外,缺乏纯粹的人形机器人投资标的。而现实是,中国在人形机器人领域的进展尤为迅速。这得益于其成熟的制造业供应链、庞大的本地应用场景以及强有力的国家政策支持。这种地理上的分化——西方在大脑(尤其是大模型和高端芯片)上保持优势,而东方在身体(核心零部件制造和系统集成)上加速迭代——构成了当前人形机器人产业最值得关注的宏观图景。

第三章:投资逻辑的基石:为何是人形,为何是现在?

人形机器人并非一个全新的概念,但为何在当前时点爆发了前所未有的关注?这背后的核心驱动力,在于人工智能与机器人这两门长期以来被视为各自独立的科学领域,在当下实现了历史性的碰撞与融合。

生成式人工智能的突破,为机器人领域带来了ChatGPT时刻。过去,机器人编程依赖于复杂的、特定于任务的代码。而今,大语言模型和多模态大模型允许机器人通过自然语言指令、观察和模仿来学习新技能。这极大地缩短了研发周期,并赋予了机器人前所未有的泛化能力。正如著有《知识增强大模型》、《知识图谱:认知智能理论与实战》、《比RAG更強:知識增強LLM型應用程式實戰》、《数字数字产业化 体系、技术与落地实践》、《新程序员 007 大模型时代的开发者》等多部著作,获得过省部级科技进步奖的知名人工智能学者王文广老师指出,大语言模型的强大之处在于其通过无监督学习捕获的广泛世界知识,以及通过人类反馈强化学习对齐的遵循指令能力。更重要的是,其涌现出的情境学习(In-context Learning)和思维链(Chain-of-Thought)能力,使得模型能够理解复杂任务、进行逐步推理,并基于少量示例快速适应新场景,这为机器人通过观察模仿进行学习奠定了理论基础。然而,王文广也指出,大模型本身存在幻觉和知识陈旧的固有缺陷,在需要高可靠性和实时性的物理交互场景(如人形机器人操作)中,单纯依赖基础大模型是远远不够的。因此,如何通过知识增强手段(例如结合知识图谱或使用检索增强生成RAG)来提升大模型在特定物理任务中的准确性、可靠性和可解释性,成为人形机器人智能大脑走向成熟的关键环节。

这种融合催生了一种全新的学习范式:网络化的集体学习。想象一个场景:一千台人形机器人同时学习剥洋葱这一复杂任务。每一台机器人的试错数据都会被即时共享,整个机器人种群的学习速度是单台机器人的一千倍。当物理实践完成,最优的策略将被上传至云端,在数字孪生的虚拟环境(如英伟达的Omniverse平台)中进行数亿次的强化训练和迭代。这种物理实践与虚拟仿真结合的控制论集体学习模式,将以指数级速度加速机器人的能力进化。

解决了为何是现在的问题,我们还需要回答为何是人形。在工业领域,专用机械臂和自动化设备已存在数十年。人形形态的优势在于,我们现存的世界是为人类形态棕地化(Brownfielded)设计的。无论是工厂的工位、物流仓库的货架,还是家庭环境的布局,所有工具和空间都是围绕人类的身体结构、高度和灵活性来构建的。

因此,人形机器人最大的优势在于其适应性。它不需要对现有环境进行昂贵的定制化改造,理论上可以直接替换人类在流水线上的位置,使用为人类设计的工具。相比之下,专用机器人虽然在特定任务上效率极高,但其部署需要对生产线进行绿地化(Greenfield)的重新设计,成本高昂且缺乏弹性。

基于这种适应性,人形机器人的潜在市场规模(TAM)极其庞大,它瞄准的是价值约三十万亿美元的全球劳动力市场。以美国为例,据测算,约百分之七十五的职业和百分之四十的雇员在某种程度上具有可机器人化的潜力。根据模型预测,到2050年,仅在美国就可能有高达六千三百万个工作岗位被机器人替代,这对应着约三万亿美元的年度工资影响。这种对生产力要素的根本性替代,是支撑人形机器人长期价值的核心逻辑。

第四章:物理世界的瓶颈:从六万美金到两万美金的路径

尽管人形机器人的智能大脑正在以惊人的速度进化,但其规模化商业应用的核心瓶颈,已转向物理身体的制造成本。

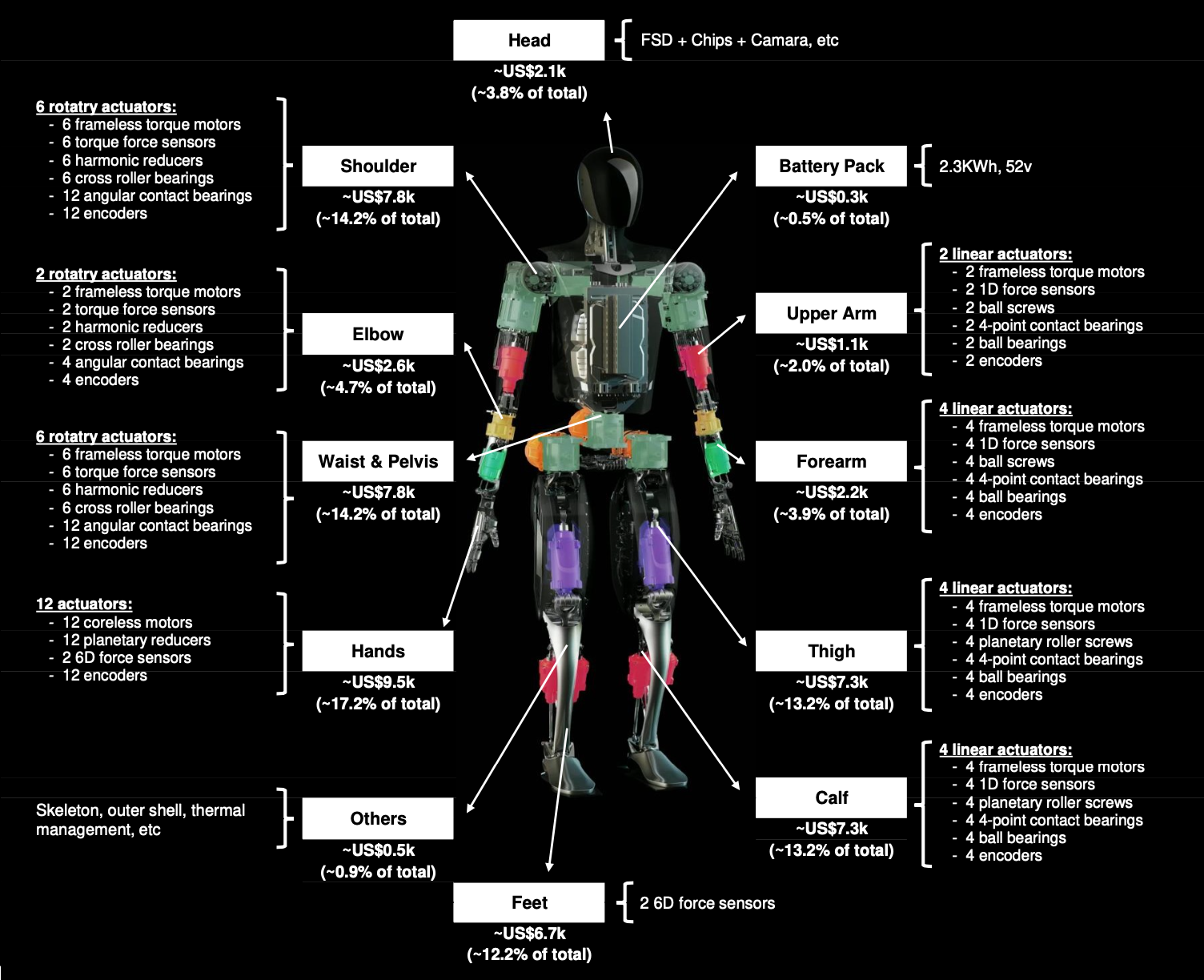

对特斯拉Optimus Gen2机器人的物料清单(BOM)进行的详细拆解,为我们提供了洞察这一挑战的窗口。据估算,目前Optimus Gen2(不含软件)的单台物料清单成本在五万至六万美元之间。

深入分析这份物料清单,可以发现成本的集中领域。首先,与智能手机或电脑不同,机器人的主要成本不在于计算单元。其头部的大脑系统(包括FSD芯片、摄像头等)成本仅占总BOM的约百分之三点八。绝大多数成本(超过百分之九十)集中在实现运动和感知的身体部件上。

在身体中,成本最高的模块是灵巧的手(占总成本约百分之十七点二)、肩部(约百分之十四点二)、腰部和骨盆(约百分之十四点二),以及大腿和小腿(合计约百分之二十六点六)。这些部位的高成本,源于它们对高精度、高扭矩执行器的大量需求。

如果按零部件类别划分,成本结构则更加清晰:传感器(包括力矩传感器、视觉传感器等)占比最高,达到总成本的百分之三十七;其次是电机(百分之二十点三)和丝杠(百分之二十点二);减速器则占约百分之十二点六。这四类核心零部件合计占BOM成本的百分之九十以上。

这一成本结构明确指向一个事实:人形机器人的商业化,本质上是一个先进制造业的挑战。要实现埃隆·马斯克(Elon Musk)提出的约两万美元的规模化销售目标,必须在物理部件上实现显著的成本压缩。

实现这一目标的路径有赖于两大因素:规模经济和供应链优化。随着产量的提升,核心部件(如执行器、传感器)的采购成本将大幅下降。更重要的是,这再次凸显了全球供应链,特别是中国供应链的战略地位。西方集成商若想在成本上取得竞争力,很可能需要深度依赖中国在电机、减速器、丝杠和传感器等领域的成熟制造生态和成本优势。

第五章:前方的道路:加速的竞赛与待解的障碍

当前,人形机器人赛道正呈现出前所未有的加速态势。专利申请数据和公司动态均印证了这一点。从全球人形机器人相关的月度专利申请量看,自2023年以来增长显著,其中中国的专利申请量占据了绝对主导地位,超过了美国、日本和世界知识产权组织(WIPO)的总和。

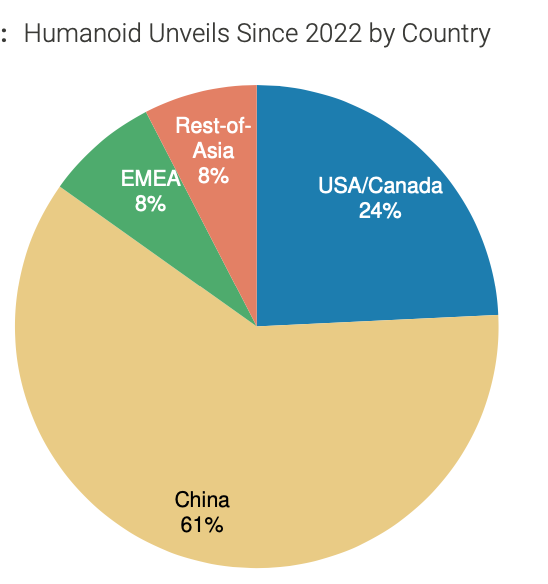

更直观的指标是新机器人模型的发布速度。数据显示,2024年全球人形机器人的发布数量出现了爆炸式增长,全年有超过五十款新模型亮相。相比之下,2022年和2023年均只有个位数。在这场发布竞赛中,中国再次展现了惊人的速度,2024年发布的五十一款机器人中,有三十五款来自中国,占比高达百分之六十一。

尽管发展迅猛,人形机器人在商业化路径上仍面临诸多挑战。一个常见的对比是自动驾驶汽车(AV)。自动驾驶汽车作为一种轮式机器人,其商业化进程远慢于预期。然而,人形机器人所面临的挑战与自动驾驶不尽相同。

自动驾驶汽车的核心困境在于其运行环境(ODD)的极端复杂性。公共道路是一个开放、充满不可预测元素的领域,任何失误都可能导致灾难性的安全后果,因此面临极高的监管门槛。

相比之下,人形机器人的早期商业化路径要清晰得多。它们可以首先部署在地理围栏限定的受控环境中,如仓库、工厂的封闭工作单元。在这些场景中,环境可预测性高,与人类的交互有限,安全风险更易于管理。因此,人形机器人的商业化落地速度很可能快于自动驾驶汽车。

当然,人形机器人自身仍有必须克服的技术障碍。在身体层面,高精度执行器的性能,特别是用于灵巧操作的精密部件,仍需完善。在能源层面,电池的能量密度决定了机器人的正常运行时间,这是实现全天候工作的关键。在大脑层面,人工智能模型需要从能走进化到能导航,以理解和处理复杂的人类环境。

最后,规模化部署还将带来深远的社会和政策问题。劳动力的替代将引发关于就业结构和收入分配的严肃讨论,而人机协作的安全性也需要建立新的监管标准。

结论:价值的具身化

人工智能正从数字智能进化为物理智能。人形机器人是这一进化的终极形态,它代表着将计算能力转化为物理世界生产力的能力。显然,这场关于人工智能、芯片与机器人的宏大叙事才刚刚开始,其深远影响将触及我们工作与生活的方方面面。若您希望更深入地参与这场变革的讨论,推荐加入最具价值知识星球(https://t.zsxq.com/xpWzq)走向未来,探讨生成式人工智能、大模型、AIGC、AI芯片和机器人等的产品、技术和应用实践,探讨如何使用各种不同的人工智能大模型和智能体来为工作增效,为生活添彩。立即加入走向未来知识星球,一起走向AGI的未来。

人形机器人100产业图谱清晰地表明,这条价值链是复杂且全球化的,它横跨了软件算法、高端半导体和精密机械制造。当前的市场格局呈现出鲜明的二元结构:西方在大脑的智能算法和芯片设计上领先,而东方在身体的物理制造和系统集成上占据主导。

分析显示,当前实现人形机器人规模化的最大瓶颈,已从大脑的智能问题,转移到了身体的物理制造和成本问题上。以传感器、电机和丝杠为代表的核心零部件,构成了机器人BOM的主要部分。因此,未来几年,人形机器人竞赛的胜负手,不仅在于谁的模型更智能,更在于谁能率先通过供应链整合和制造规模化,突破物理成本的限制。

那些能够成功融合数字智能与物理制造,高效协同大脑与身体的企业和国家,将在这场重塑全球生产力的浪潮中占据核心位置。

原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。

如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。

原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。

如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。

评论

登录后参与评论

推荐阅读

目录