用于变电站场景的路径规划方案

REF:变电站智能巡检车路径规划算法的研究与实现

1. 系统架构

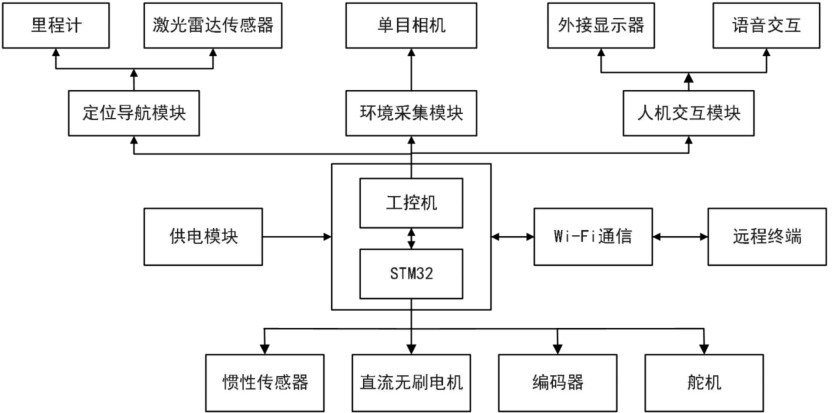

智能巡检车硬件主要由五部分组成:控制系统、定位导航模块、环境采集模块、数据传输模块和人机智能交互模块,具体包括上位机主控制器、激光雷达、惯性传感器和电机驱动等部件,上位机作为系统主控单元,负责统筹调度各硬件组件的协同工作,激光雷达等传感器则辅助进行环境的精确感知、精确定位、导航与目标识别等任务,确保智能巡检车能够在多变的工作环境中稳定运行。

be3990e792f5235dab0c83887fc24c3b.png

2. 概念解释

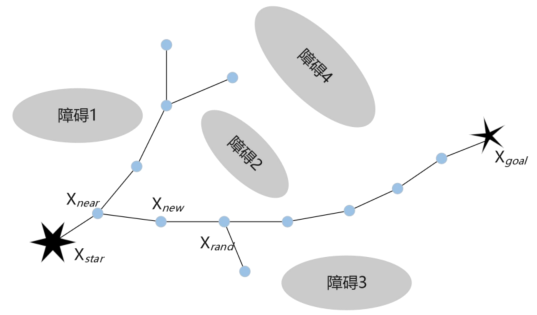

- 快速随机扩展树(RRT):一种基于随机采样的全局路径规划算法,扩展过程类似于树枝向外扩散的状态,步骤规划过程为随机采样、寻找最近节点、直线扩展、碰撞检测、节点入树、找到目标、输出路径;旨在解决高维空间中的路径规划问题,尤其是在复杂环境中机器人的导航问题,搜索步骤如下:

但是普遍存在一些局限性,所以需要融合更多策略进行优化,默认缺陷如下:

- 采样过程过度依赖目标点,容易陷入局部最优,无法完成任务。

- 对目标点位置敏感,当目标点设置不当时,搜索过程无法找到可行路径。

- 当面对终点附近障碍较多时,会出现目标点不达的情况。

- 环境适应度低,在复杂环境中无法利用有效节点,需要大量迭代才能找到路径,搜索效率低。

- 创建空树 T:将起始节点 Xstar 加入 T,然后开始循环迭代

- 生成采样点 Xrand:在空树 T 中随机采样

- 生成新的节点 Xnew:在树 T 中找到距离该采样点最近节点 Xnear,计算从最近节点到采样点进行直线扩展

- 连接最近节点更新路径:检测新生成的节点与最近节点之间的连线是否与障碍物相交,如果没有相交,则视该节点有效

- 重复步骤(2)(3)(4)进行采样扩展,最后检测新生成的节点是目标点 Xgoal 则输出路径

4e3528805d995b14f386182be98c66eb.png

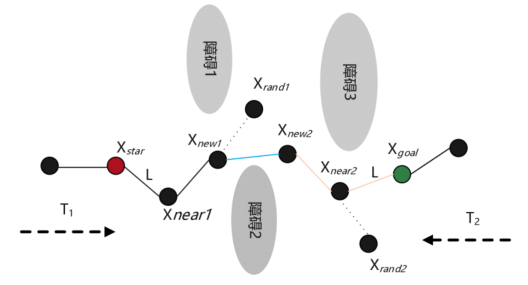

- 双向快速随机树(BI-RRT):同时从起点和目标点构建两棵随机树,通过双向搜索加快路径生成速度。分别以起点和终点初始化起点树和终点树,进入循环迭代,在每次迭代中,先在搜索空间内随机采样获取一个点,接着在起点树和终点树中找到距离该随机点最近的节点,通过欧几里得距离计算,基于最近节点和随机点生成新节点,并检查新节点是否与障碍物碰撞,若碰撞则返回随机采样步骤,否则对新节点与树中其他节点的连接进行调整,并将新节点加入对应树,更新树结构。最后检查两棵树是否存在共同节点或节点间距离是否小于阈值,判定是否相连,若相连则回溯生成从起点到终点的路径并输出,算法流程结束。

43747855193a6dc5a488a57c76412e26.png

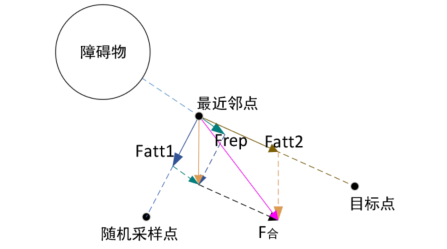

- 人工势场快速随机树(APF-RRT):模仿自然界中的物理引力和斥力,来引导巡检车从起始点到达目标点,同时避开障碍物。将目标点和障碍物分别视为不同种类的势场源,将无人车视为一个质点,目标点和采样点对无人车施加引力,旨在引导机器人向目标点移动,障碍物对无人车施加斥力,促使无人车远离障碍物,将其受到的吸引力和斥力叠加,就可以判断出无人车的运动状态,运动方向为合力的方向,运动速度则与合力的大小成正比。

7f0d4c3f7d216b2fdcaa0aa7770e9a88.png

- 动态步长策略:根据障碍物密度调整步长的大小,在障碍物较少的区域,增大步长,有效减少路径搜索的时间,避免过度细致的探索,提升整体效率;在障碍物密集的区域,减小步长,使其更加细致地探索环境,避免过大的步长跨越障碍物,导致路径规划失败。这种动态策略增强了算法对不同环境的适应能力,可以有效处理复杂的环境,减少与障碍物发生碰撞的风险,增强了算法的鲁棒性。

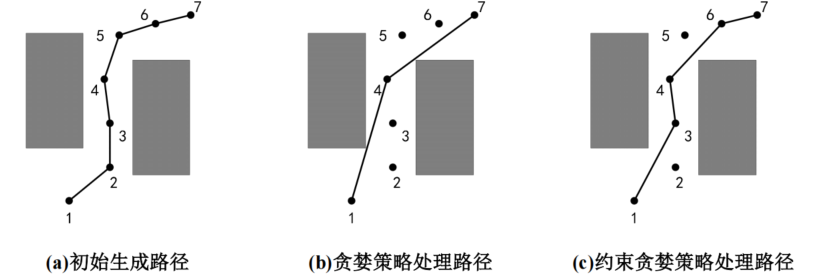

- 贪婪策略:在每一步决策中都选择当前状态下的最优解,通过一系列局部最优的选择最终达到全局最优,可以对贪婪策略路径节点的选择增加约束,比如路径段长度不超过最大允许距离、路径不与障碍物碰撞等。

4600d9adc1de4a8a13f95cfefe4df4d5.png

- B 样条曲线插值:基于控制点和节点向量的分段多项式曲线,是贝塞尔曲线的扩展版本,优势在于可以能够通过调整控制点和节点来精确地控制曲线的形状,同时保持曲线的平滑性。

3. 全局路径规划(BI-APF-RRT)

结合动态步长、 BI-RRT与 APF-RRT算法,通过从起点和目标点同步构建随机树,利用双向搜索策略提升路径生成效率,引入人工势场引力和斥力机制,有效避免了算法陷入局部最优问题,并结合 RRT的渐进最优性特性,进一步保证了路径的全局优化质量,设计一个在评估路径规划算法的优劣的衡量指标,在当前实验场景下,以路径长度、执行时间和探索节点数视作关键的三个评价指标:

- 路径长度:作为衡量路径质量最直观的指标,较短的路径意味着巡检车在执行任务的过程中消耗的能量更低,行驶的里程更少,一定程度上减少了电能消耗,降低巡检成本。

- 执行时间:反映了算法生成可行路径的速度,在巡检过程中遇到突发状况需要快速响应环境变化,重新规划路径,执行时间短的算法能够更快地提供新的行驶路径,避免碰撞等危险情况的发生,提高整个系统的运行效率。

- 探索节点数:探索节点数越少,说明算法能够在更短的时间内找到可行路径,避免在不必要的区域进行搜索,减少计算资源的浪费。过多的探索节点数则会使算法陷入复杂搜索空间,增加计算成本。

4. 局部路径规划(DWA)

DWA 算法将位置控制转换为速度控制,将障碍物规避问题视为具有速度空间约束的优化问题,算法计算机器人当前状 态和运动模型下的速度空间,并在一定时间内通过成本函数评估移动机器人的候选路径,通过轨迹评价函数通过评估每条路径轨迹的目标接近代价、速度值代价和障碍避让代价从而确定最佳轨迹。

将约束贪婪策略和 B 样条插值进行结合,形成路径剪枝策略融入DWA算法,实现对全局路径的分段优化:约束贪婪算法首先对路径进行节点处理,在满足约束条件的前提下尽可能减少冗余节点;接着由 B 样条插值对路径的平滑进行精细处理,弥补约束贪婪算法可能导致的路径不平滑问题,提高整体效率。

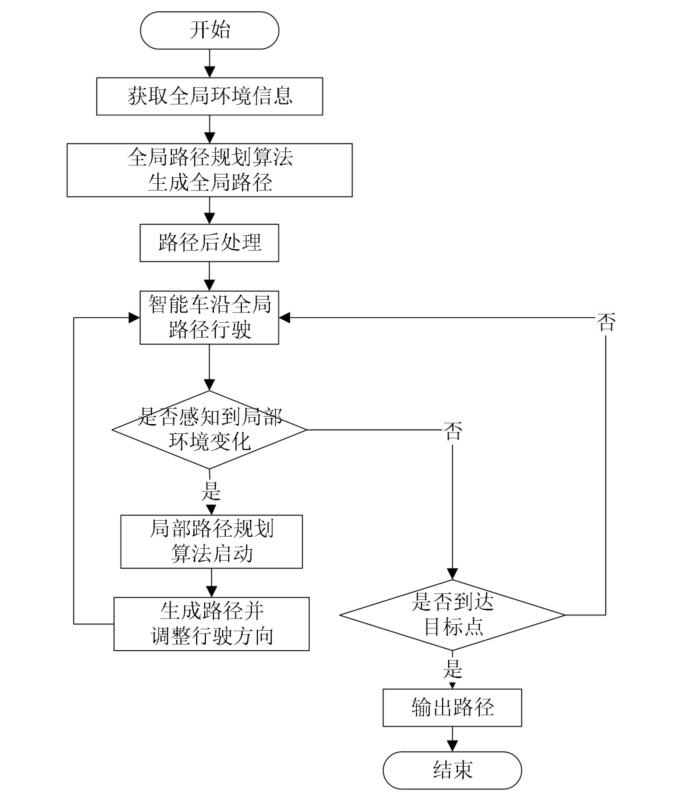

5. 算法融合

融合全局和局部规划算法,融合算法执行的详细步骤为:

- 地图构建:智能车启动后,SLAM 技术将激光雷达和 IMU 的数据进行融合,绘制出全局地图

- 全局路径规划:基于获取的环境地图,全局规划算法生成一条从起点到目标点的初步全局路径

- 路径后处理:采用剪枝策略去除全局路径中的不必要拐点,运用样条插值算法生成平滑曲线

- 启动车辆:根据优化后的全局路径,按照设定好的速度启动车辆运动

- 局部环境监测:在行驶过程中,传感器监测到局部环境发生变化时,触发局部路径规划流程

- 局部路径规划:DWA 算法生成多个候选轨迹,并根据局部环境信息,选择最优的轨迹作为局部路径

- 调整行驶方向:根据局部路径计算出控制信号,精确调整车辆的行驶方向和速度。

- 目标点判断:通过基于地图匹配的定位实时判断是否到达目标点。当位置与目标点位置的偏差在设定的精度范围内时,判定车辆到达目标点,若未到达目标点,则车辆继续按路径行驶并监测环境变化,重复上述路径规划与行驶流程,直至到达目标点。

9ab1bd0f0dee4c9f71392d6868e573cd.png

本文参与 腾讯云自媒体同步曝光计划,分享自微信公众号。

原始发表:2025-11-07,如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

评论

登录后参与评论

推荐阅读

目录