Alphawave Semi的CPO报告(四):光/电/封装协同优化

搬运一个Alphawave Semi公司首席技术官Tony Chan Carusone在2023年的关于CPO的报告,这家公司本身是做高速Serdes和Chiplet的,这个报告也类似于Tutorial的性质,不过介绍得蛮清楚的,把CPO的发展和演进及未来挑战都做了客观的呈现。以下是直接将演讲者的发言原文直接翻译,分成四个部分,分别介绍背景,CPO的应用场景、机遇与挑战以及光/电/封装的协同优化。以下为第四部分的翻译。

最后,我想快速讲讲光电学和封装的协同优化,因为我认为这对于共封装光学器件来说是一个非常重要的机会。一旦把所有这些部件都封装在一起,就有机会对它们进行协同设计。我提到过共封装光学器件在可插拔模块中用于相干和直接检测光链路的一些现有应用,这其实就是通过更紧密地集成这些部件并进行协同设计,能让系统整体性能更好或者实现更多功能的情况。

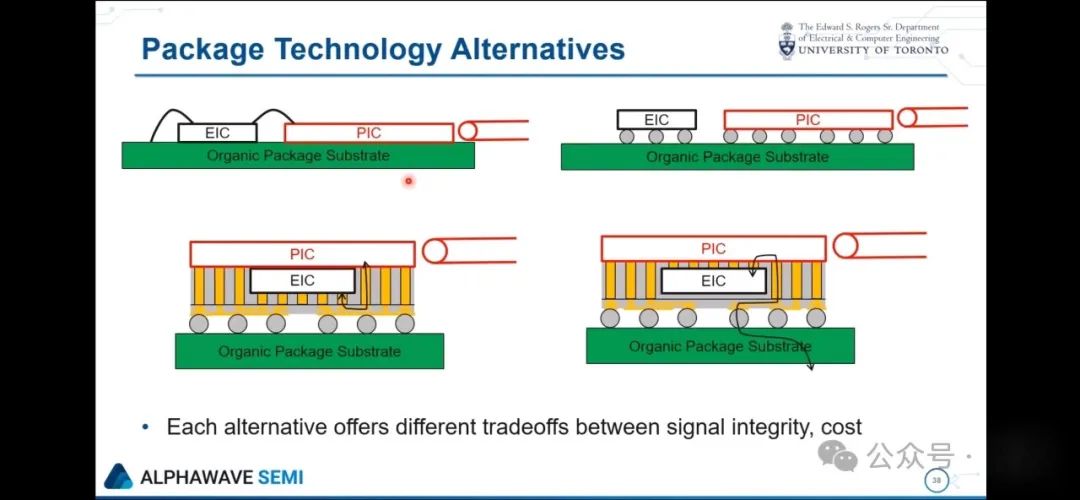

为了进行协同设计,要调整的合适的参数以及协同设计的方式取决于所使用的封装技术,也就是要怎么把这些我们称之为小芯片的部件放在同一个封装上呢?可以用引线键合的方式连接它们,一些现有的用于可插拔模块的共封装光学器件就是这么实现的;也可以采用倒装芯片的方式,把它们倒装到一个公共基板上,这时就要依靠封装基板里嵌入的布线来完成连接工作;还可以开始堆叠这些部件,有不同的堆叠方式,可以一个叠在另一个上面,或者让互联线路有不同的走向,这取决于构建的方式,而且每种方式在信号完整性和成本方面都会有不同的权衡取舍,而且不管采用哪种方式,都有一个不容小觑的挑战,那就是要以低损耗的方式准确地将光纤与光子学器件耦合在一起。

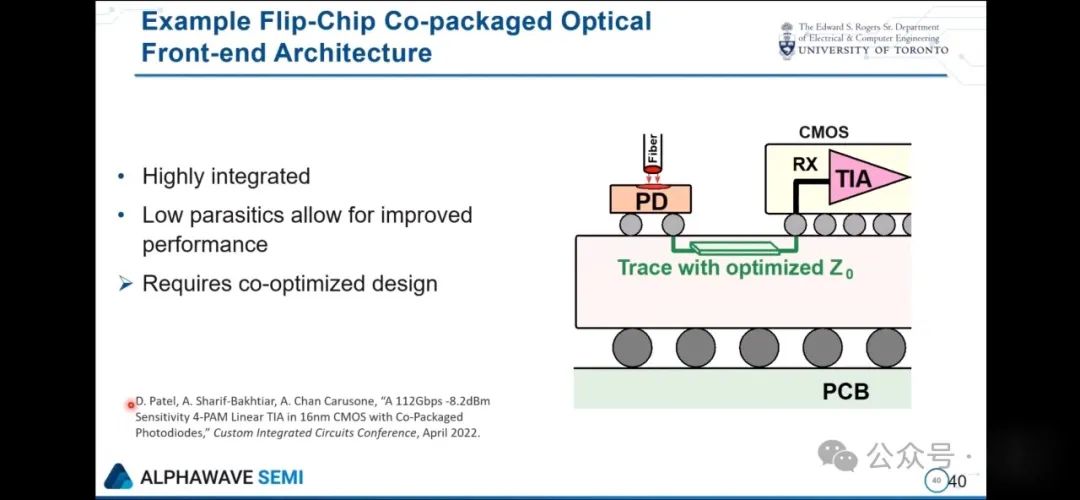

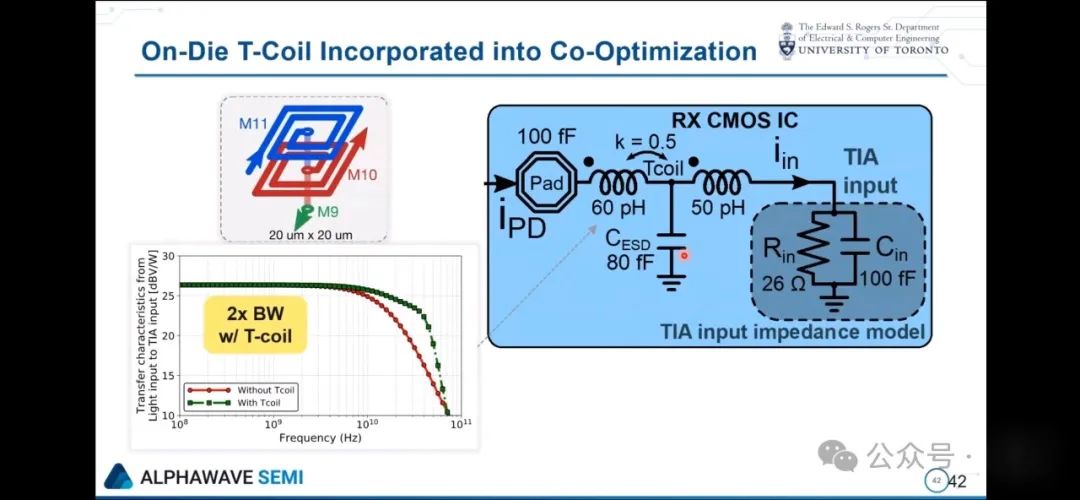

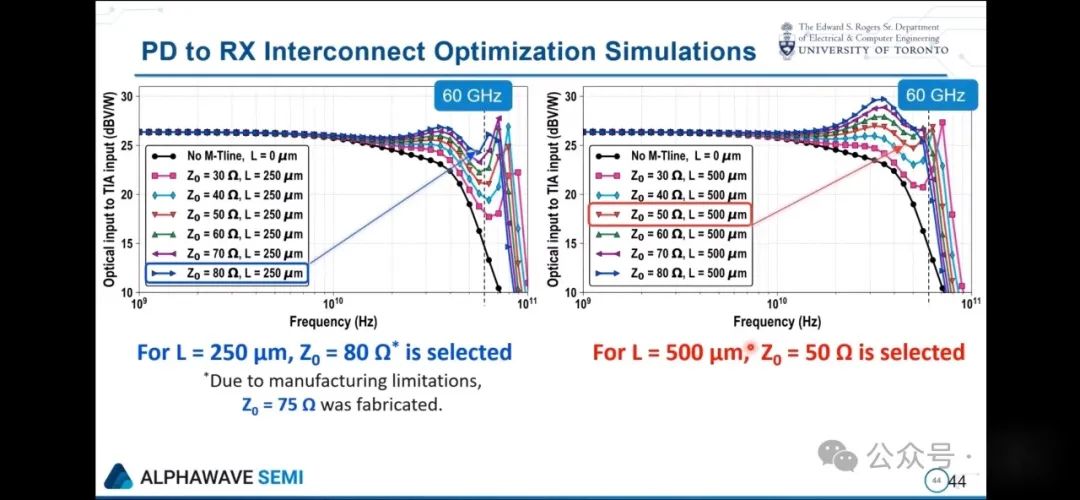

让我稍微跳跃一下内容,我想重点介绍一个我在多伦多大学参与的项目。本质上,这个项目的目标是对封装和光接收器前端的放大器进行协同设计,以便在给定一个商用PD的情况下实现最佳的整体性能。这里有很有意思的优化机会,对于封装基板里使用的互联线路,它应该是细长的还是粗短的,这并不是显而易见的,每种方式都有优缺点,实际上在这种互联线路的形状和芯片上嵌入的模拟前端电路之间是可以进行协同优化的,通过对整个系统进行协同设计,可以在整体性能上实现显著的提升。这让我们开始考虑一个优化框架,这个框架涉及到利用机器学习来帮助我们高效地完成这种复杂的优化工作。我觉得在这方面还有很多工作要做,但大家可以看到这样做能带来的好处,这些是展示用给定的模拟前端设计来改变不同类型互联线路的扫描图,大家可以看到通过合理地协同设计这些部件,带宽能有两倍甚至更多的显著提升。而且看看这个图也挺有意思的,这就是把所有部件组合在一起的样子,这里有一个 CMOS 芯片,在这个例子里它被倒装在封装基板上,有一组光电二极管也倒装在旁边,间隔只有很小的几百微米,它们之间相互连接,跨阻放大器位于这里,这里有一个,不同的光电二极管对应不同的TIA,而且这些是背照式的。图中展示了原型,有光电二极管和 CMOS 放大器芯片,光纤从上方接入,然后在封装顶部测量电输出信号。

说到这儿,我跳到总结幻灯片这里,要点就是光通信在数据中心内部正越来越多地应用于更短的距离传输,光学器件正越来越靠近计算端点,其自然演进的结果就是把光学器件放到封装内部,但尽管存在机遇,也面临着重大挑战,所以共封装光学器件在不同应用中落地的具体时间会有所不同,而且在很多情况下还不确定,我不是个喜欢打赌的人,所以在这方面我就不预测了。但我认为,对光学器件、封装、模拟电路以及数字信号处理进行协同设计和优化,将会带来巨大的性能提升,所以随着这一趋势发展,要么是参与系统不同部分工作的人员要紧密合作,要么就得有一些先进的工具来帮助他们妥善完成工作。这里只是展示了一些通过将数字信号处理与模拟电路以及封装协同优化,我们能够在仅有 32 GHz的模拟电路上实现每秒 160 Gbps传输的例子,这有点令人惊讶,但这展示了合理进行协同优化的强大力量。