J. Chem. Theory Comput. | 量子时代中化学理解的演化探索

J. Chem. Theory Comput. | 量子时代中化学理解的演化探索

DrugOne

发布于 2025-11-17 20:47:47

发布于 2025-11-17 20:47:47

DRUGONE

当量子力学步入第二个世纪,理论与计算化学正处于关键的转折点。传统的基于轨道的价键理论、分子轨道理论,以及基于电子密度的框架如密度泛函理论,为化学提供了计算与概念的基础。然而,机器学习与量子计算的兴起带来了全新的表征与推理范式。研究人员回顾了过去一个世纪中化学理解的演化历程,从本体论、认识论与“涌现”三个维度探讨其发展。研究人员认为,诸如芳香性、电负性、反应性和立体选择性等化学概念并非物理定律的直接产物,而是连接理论与理解的关键支架。研究人员提出了一种通用框架,用于从化学理论的基本变量中提取化学理解,并进一步将其扩展至深度学习与量子计算领域。研究人员倡导**层级建模(Hierarchical Modeling)**作为超越多尺度建模的新范式,以整合不同层次的抽象、捕捉涌现行为并促进概念创新。研究人员指出,化学理解的未来不仅依赖于更复杂方程的求解,更依赖于一种认识论的转变——以概念多元性、认知适应性和对分层本体结构的更深理解为特征。

1929年,物理学家保罗·狄拉克提出:物理与化学的大部分基础定律已经完全被认识,但其精确应用所需的方程复杂到无法求解。理论与计算化学的发展,正是为应对这一“已知定律但难以应用”的悖论。

价键理论(VBT)、分子轨道理论(MOT)与密度泛函理论(DFT)极大推动了化学的发展,使研究人员能够计算分子性质、预测反应性并解释复杂体系的行为。然而,关键问题始终存在——化学的本质究竟是“计算”,还是“理解”?

机器学习(ML)与量子计算(QC)的出现,使化学进入全新阶段。ML揭示化学空间中的规律,而QC通过量子硬件直接模拟量子体系。这两者不仅加速计算,更重新定义了化学理解的内涵。

研究人员从本体论(存在什么)、认识论(如何认识)与理解论(为何如此)三个维度,分析化学概念(如电负性、芳香性与反应性)的演化,提出从化学理论的基本变量导出化学理解的框架,并进一步探讨ML与QC如何作为新的化学范式。最后,研究人员提出层级建模,强调跨尺度的概念整合与解释力,重新定义量子时代的化学理解。

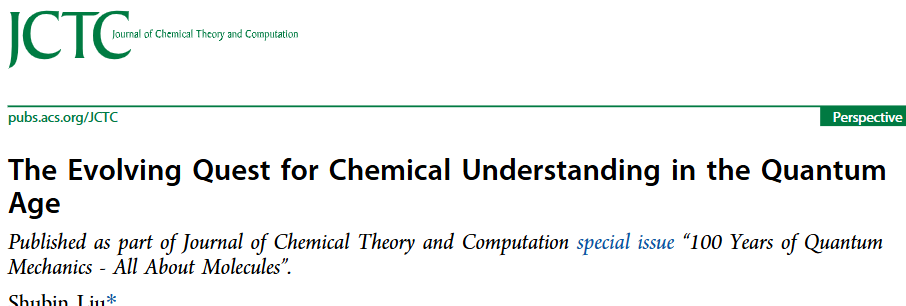

化学作为中心科学的本体论视角

化学常被称为“中心科学”,位于物理学的抽象与生物学的复杂之间。这不仅是一句学科标语,更反映了化学独特的本体论地位。

在物理学中,研究的目标是求得体系的总能量;在生物学中,研究焦点在于能量差(ΔΔE)及其对功能与适应性的影响。而化学则聚焦于能量变化(ΔE)——化学键的形成与断裂、分子结构的重排与反应动力学。

因此,化学在本体上以“原子、分子、化学键、轨道、反应中间体”等实体为核心。这些概念既非量子力学的直接产物,也不能完全归约于量子物理。它们是涌现的、稳定的、可操作的存在,构成化学理解的基础。

图1 | 物理学、化学与生物学的本体论关系

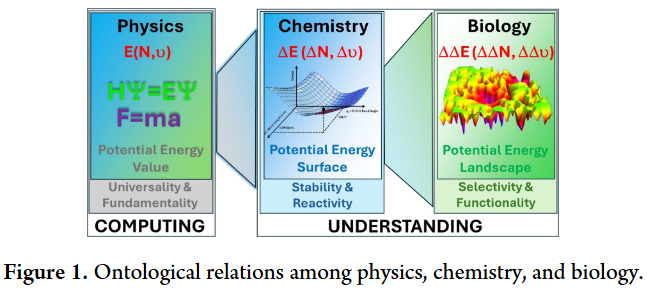

化学本体论、认识论与化学理解之间的关系

化学知识并非线性累积,而是本体认识、理论建构与理解追求的动态互动。

- 化学本体论 探讨“何物存在”,包括原子、分子、化学键、轨道、芳香环等;

- 化学认识论 关注“如何认知”,涉及理论模型、实验技术与推理策略;

- 化学理解 则回答“为何如此”,体现理论解释与预测能力。

价键理论擅长解释局域化的键合,而分子轨道理论揭示电子离域化特征。两者的共存反映了化学的认识多元性(epistemic pluralism)。

图2 | 化学本体论、认识论与理解之间的三角互依结构

化学概念作为基础

化学概念(如电负性、杂化、芳香性、酸碱性、亲核性等)是化学理解的核心支架。

这些概念不仅用于描述和预测分子行为,还在本体、认识与理解三维之间发挥“连接枢纽”的作用。

概念具有三重功能:

- 本体支架:定义分子世界中的实体与关系;

- 认识工具:指导假设、设计实验与组织模型;

- 理解载体:将数据转化为解释,形成化学直觉。

概念的特征包括涌现性、可迁移性与演化性。例如,芳香性并非单一可观测量,却能稳定描述一系列体系的共性。机器学习的特征选择与潜在空间表示有望揭示新的化学概念。

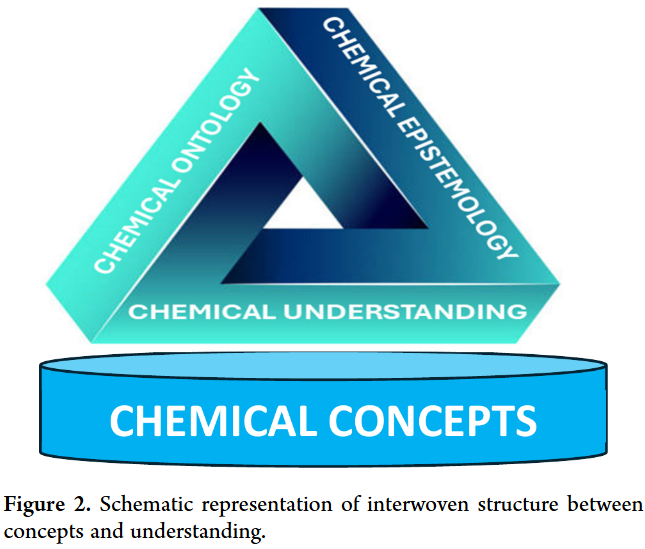

从化学理论到化学理解:一般框架

理论化学的核心目标是将计算数据转化为概念理解。研究人员提出:理解的关键在于识别并利用理论的基本变量(basic variable)。

- 波函数理论(WFT)以波函数Ψ为核心;

- 密度泛函理论(DFT)以电子密度ρ为变量;

- 机器学习(ML)以特征向量为变量;

- 量子计算(QC)以量子比特状态为变量。

图3 | 从WFT、DFT、ML与QC导出化学理解的示意图

研究人员指出,不同理论的互补性构成了化学的多层理解结构,真正的化学洞察来自这些视角的交汇。

机器学习:无方程的求解

机器学习带来了“不求解而求解(solving without solving)”的新范式。ML从数据中归纳出结构–性质关系,不再显式求解薛定谔方程。

本体上,ML在抽象特征空间中运作;认识论上,它以归纳推理替代演绎推导。若ML模型的内部表示(注意力图、节点嵌入等)能与化学概念对应,则可成为新的“概念发现引擎”。

研究人员提出,理想的化学ML特征应满足四项条件:

- 尺度可扩展性;

- 自适应性;

- 物理可解释性;

- 可重构电子密度能力。

当ML满足这些标准时,它可实现量子力学层面的忠实再现,并为化学概念的重新发现提供路径。

量子计算:通过“演化”获得理解

量子计算实现了“通过实施来理解(understanding through enacting)”。与经典计算不同,量子计算机以量子叠加与纠缠为基础,直接在量子层面再现化学体系的本征态。在当前的NISQ阶段,VQE与QPE算法已可模拟H₂、LiH等分子。量子态矢量是其基本变量,具有与化学体系本体一致的特征,但缺乏直观解释。

研究人员提出,应建立新的解释层,例如通过量子态层析、量子电路分解或可视化工具,将量子信息映射回化学概念(轨道、键合、反应路径等)。此外,量子机器学习(QML)结合量子态表示与机器学习推理,成为化学数据分析与分子生成的潜在方向。

从多尺度建模到层级建模

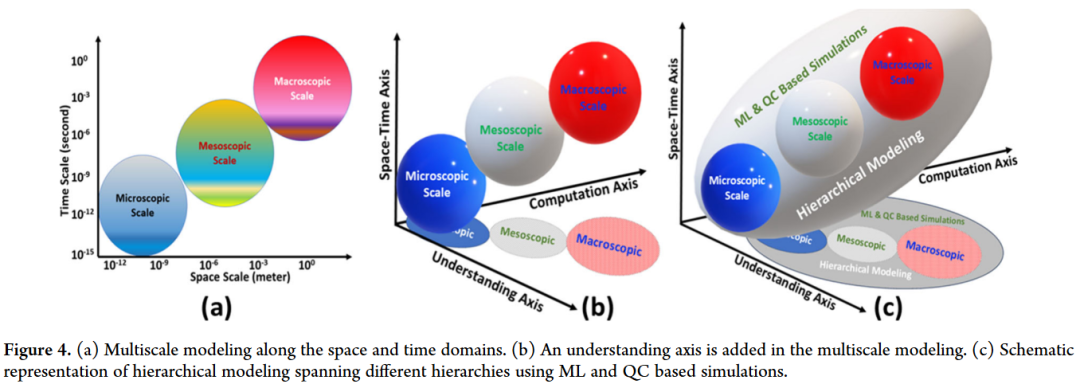

多尺度建模强调自下而上的分辨率耦合,但往往忽视跨层次的概念联系。研究人员提出层级建模(Hierarchical Modeling),以概念抽象与表征相关性为核心,通过ML与QC跨层整合数据与模型。

图4 | 从多尺度到层级建模的演化框架

层级建模强调从概念到系统的“上行与下行”双向推理,捕捉涌现行为与跨尺度因果关系。AlphaFold 的蛋白质结构预测即是一种典型的层级建模实例。

结语:超越还原论,走向涌现论

化学的未来理解不在于更复杂的方程求解,而在于拥抱概念多元性与层次性。

机器学习实现“无方程求解”,量子计算实现“通过演化理解”,而层级建模则提供了融合二者的概念框架。

真正的化学理解源自模式识别、概念抽象与跨层整合,它使数据转化为知识,知识升华为洞察。量子时代的化学探索,将不再止于精确计算,而是迈向对复杂体系的整体理解与概念创新。

整理 | DrugOne团队

参考资料

Liu, Shubin. "The Evolving Quest for Chemical Understanding in the Quantum Age." Journal of Chemical Theory and Computation (2025).

内容为【DrugOne】公众号原创|转载请注明来源

本文参与 腾讯云自媒体同步曝光计划,分享自微信公众号。

原始发表:2025-10-24,如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

评论

登录后参与评论

推荐阅读