Science | 基因组—蛋白质组映射揭示自然变异对蛋白质多样性与适应性的驱动作用

Science | 基因组—蛋白质组映射揭示自然变异对蛋白质多样性与适应性的驱动作用

DRUGONE

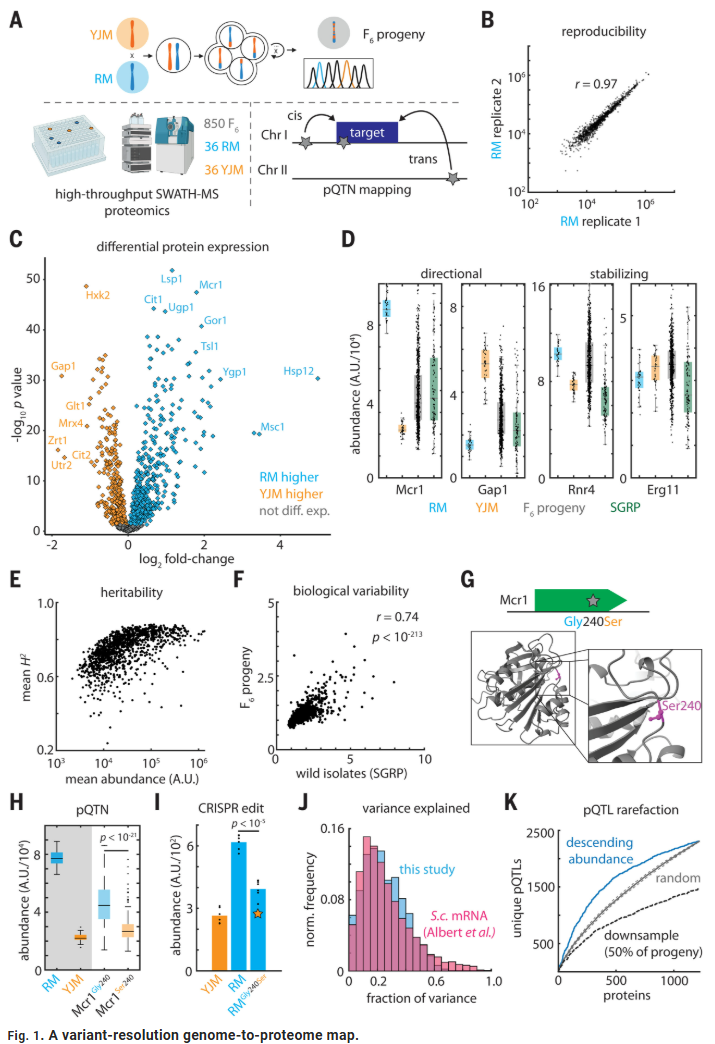

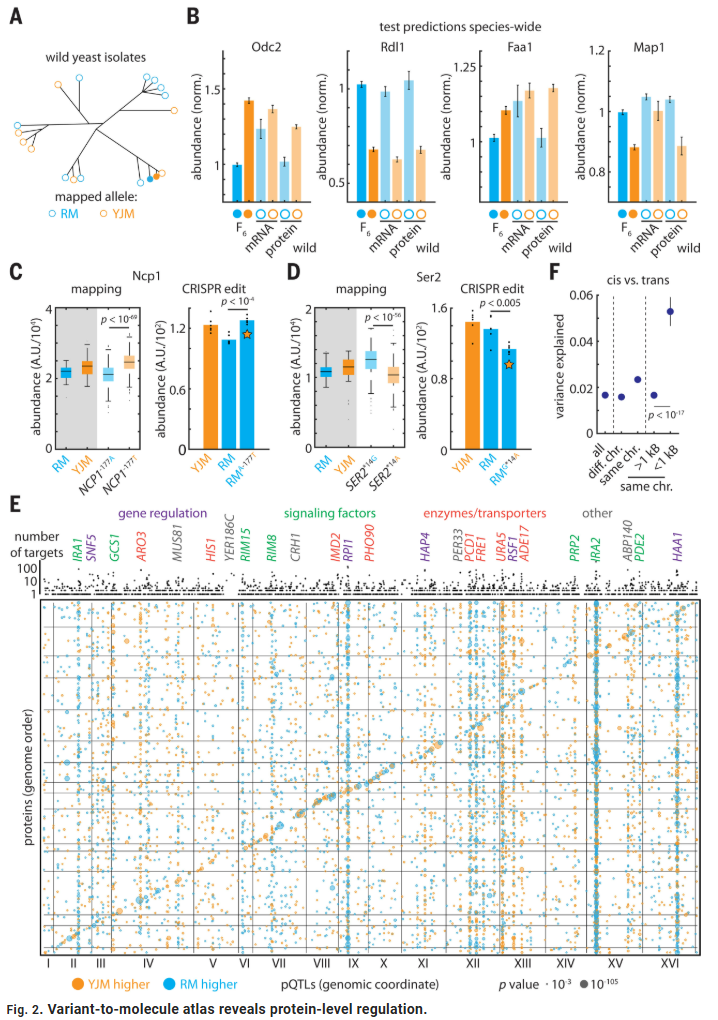

自然界中基因组变异如何影响蛋白质组组成、调控生物功能并最终决定生物适应性,是理解生命多样性与进化机制的核心问题。研究人员建立了一种从基因组到蛋白质组的系统映射框架,系统分析了 Saccharomyces cerevisiae(酿酒酵母) 的自然变异株系。

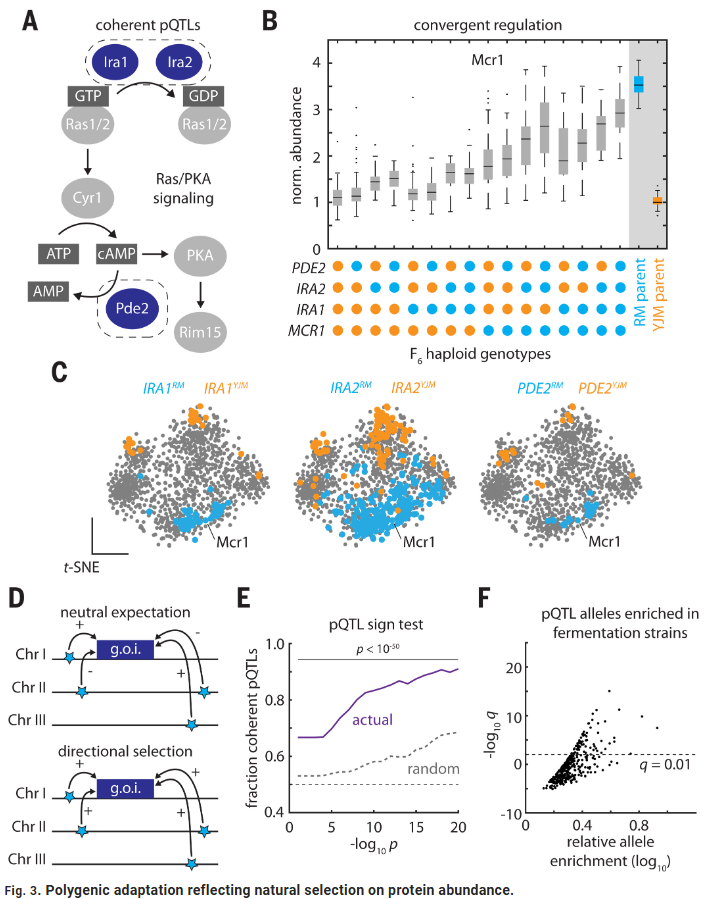

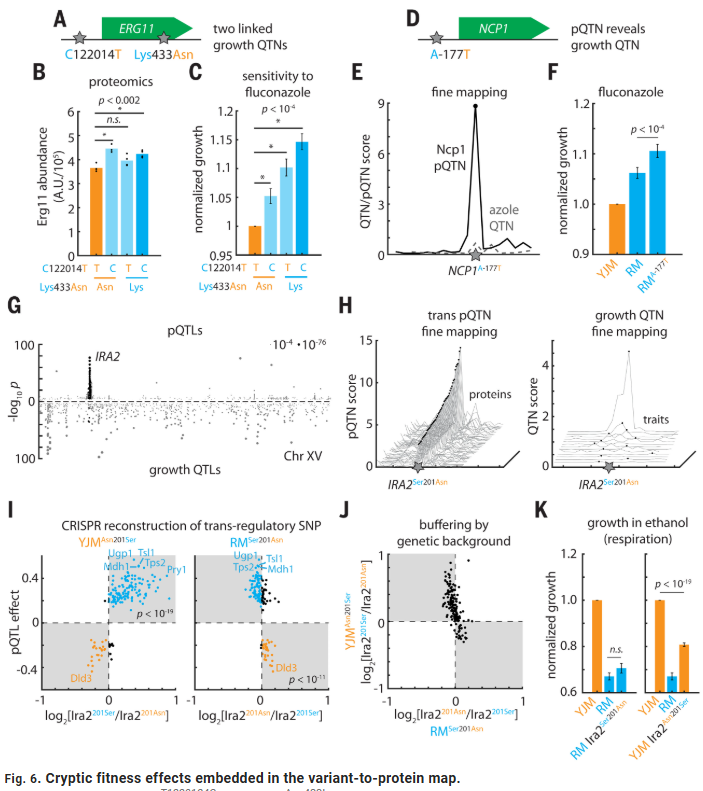

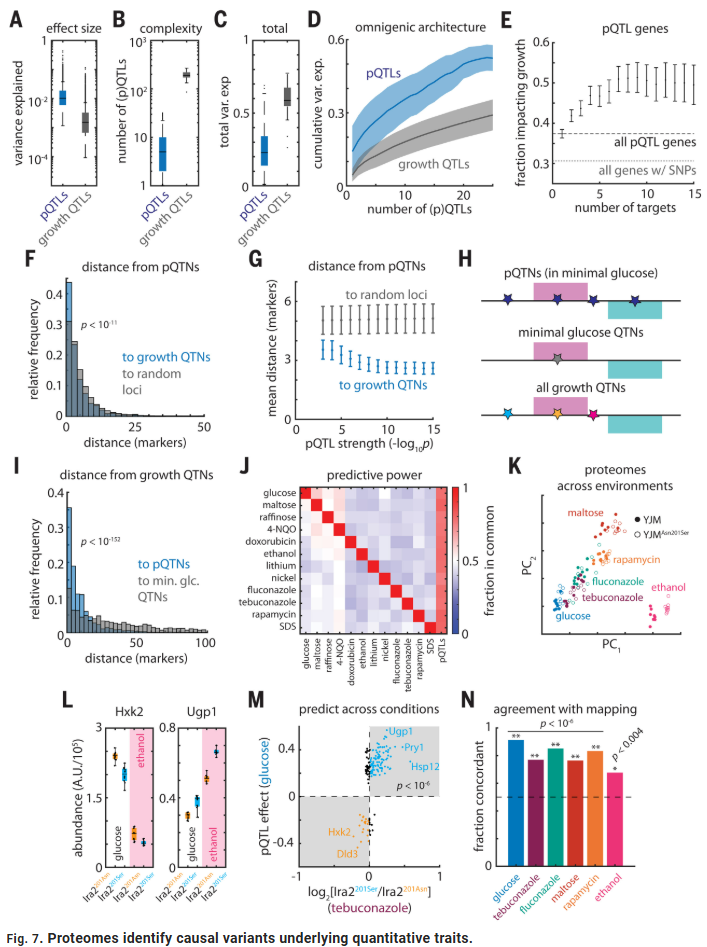

通过整合基因组测序、转录组分析与定量蛋白质组学数据,研究人员揭示了数千个自然变异如何影响蛋白质丰度与结构变化,并识别出多个受自然选择调控的代谢与信号通路。结果显示,基因组差异不仅影响蛋白质表达量,还通过翻译效率、蛋白稳定性与复合物组装等机制塑造蛋白质组的多样性。进一步验证发现,部分蛋白质丰度变化直接影响细胞生长速率与环境适应性,构成了变异—蛋白质—表型的系统联系。

在基因组层面,点突变、拷贝数变异与调控区多态性广泛存在于自然群体中。尽管基因表达调控研究已揭示RNA层面的多样性,但转录水平变化不能完全解释蛋白质丰度差异。蛋白质水平同时受到翻译速率、降解动力学、复合物装配及代谢反馈等多层调控,因此其变化更能直接反映表型后果。

研究人员选择酿酒酵母这一遗传背景明确、自然变异丰富的模式生物,通过跨组学整合分析,描绘自然变异如何跨越分子层级传递影响,从基因型映射至蛋白质组与生理功能。

方法

研究人员选取了来自不同生态环境的 185株酿酒酵母自然株系,进行全基因组测序、RNA测序与定量质谱蛋白质组学分析。

所有数据经过标准化与质量控制后,用线性混合模型解析变异对蛋白质丰度的贡献,构建了 变异—转录—蛋白质 三层关联网络。

此外,结合蛋白复合物数据库与代谢通路注释,评估了基因组变异在细胞系统层面的功能影响。研究人员还通过实验测定生长速率、环境耐受性与代谢流量,验证模型预测的功能效应。

结果

基因组变异驱动蛋白质丰度差异

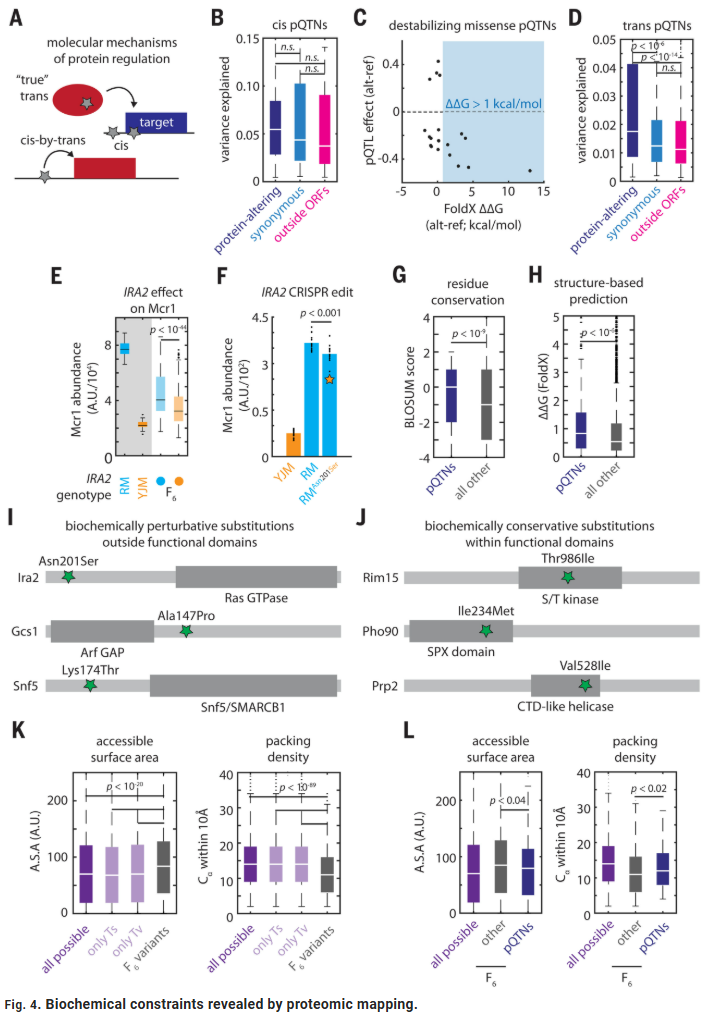

研究人员共检测到约5000种蛋白质的丰度变化,其中超过60%的差异可归因于顺式(cis)或反式(trans)遗传效应。

顺式变异主要通过启动子或调控元件影响转录,而反式变异常作用于翻译或蛋白稳定性层面。这些结果揭示,自然变异通过多层次遗传效应共同塑造蛋白质组多样性。

转录与蛋白丰度的解耦

比较RNA与蛋白质丰度后,研究人员发现约30%的基因在两者之间呈明显偏离。

这种解耦现象集中在能量代谢与应激响应通路,表明蛋白层面存在独立调控。携带特定启动子变异或核糖体结合位点突变的基因,其蛋白丰度往往与转录量不成正比。

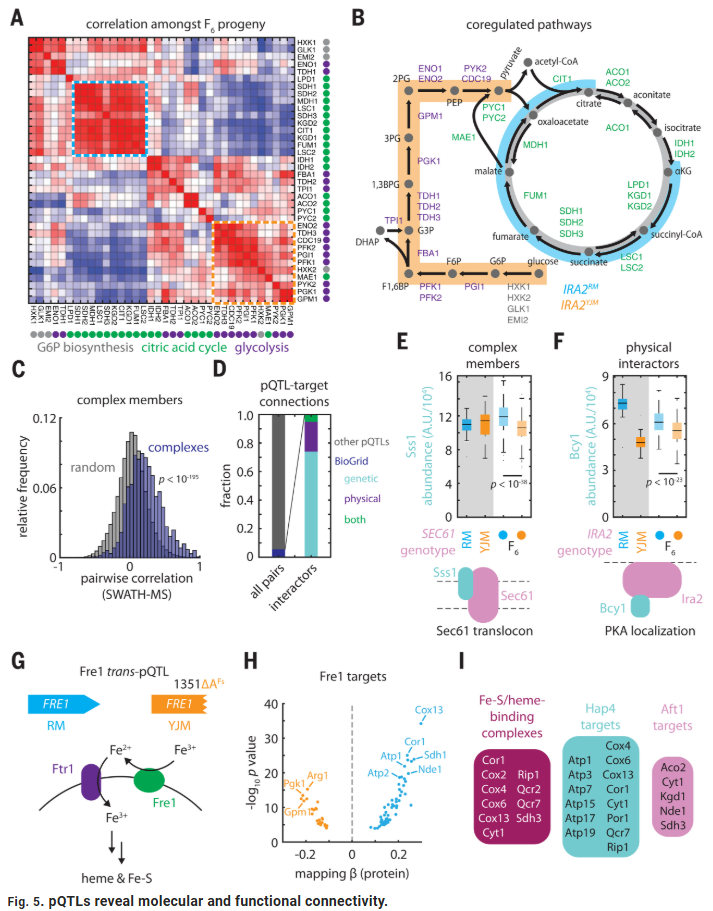

蛋白复合物装配与稳态调控

研究人员分析了蛋白复合物各亚基间的协同变化模式。结果显示,大多数复合物在不同变异背景下仍维持协调调控,但部分复合物出现“亚基失衡”。

例如,线粒体呼吸链与ATP合酶复合物中,不同亚基丰度不匹配导致复合物装配效率下降,并伴随能量代谢速率减弱。这一现象提示复合物层面的调控是维持蛋白质组稳态的重要机制。

自然变异重塑代谢与应激响应通路

代谢通路富集分析显示,自然变异对糖酵解、氧化磷酸化与氨基酸合成等关键节点影响显著。环境胁迫实验表明,携带代谢基因变异的株系在高盐、乙醇及高温条件下表现出不同程度的耐受性。这表明自然变异通过调节代谢相关蛋白质丰度,驱动环境适应性分化。

蛋白质组特征与生长适应性

研究人员将蛋白质丰度主成分与生长速率进行相关分析,发现多个蛋白复合物(如核糖体、糖代谢酶及应激蛋白)与适应性显著相关。实验验证显示,过表达或敲低这些蛋白可改变细胞竞争力与代谢效率。进化培养实验进一步揭示,部分自然型在长期竞争中表现出更高繁殖率。

自然变异调控翻译效率与降解动力学的机制

研究人员建立了机制模型,解释自然变异如何通过影响翻译与降解过程改变蛋白水平。结果显示,变异可影响核糖体结合位点结构、mRNA二级结构及翻译起始速率;同时,也可能改变蛋白质稳定性与泛素化信号,从而影响半衰期。这些机制协同作用,形成自然变异到蛋白质丰度变化的量化路径。

从基因组到蛋白质组再到适应性的系统框架

研究人员构建了“基因组—蛋白质组—表型”整合模型。该模型揭示,顺式变异主要决定蛋白丰度的基础水平,而反式变异通过调控网络连接多个蛋白,放大或缓冲效应,从而影响整体系统状态。综合分析显示,蛋白质组多样性与细胞适应性之间存在稳固的统计耦合关系,反映自然选择如何通过分子机制塑造生物多样性。

讨论

研究人员提出的“基因组—蛋白质组映射”框架为理解自然变异如何塑造生物功能提供了新的系统视角。

结果揭示:

- 蛋白质组是变异效应的最终整合层,兼具转录与翻译层面的调控特征;

- 自然变异倾向于重塑代谢与应激相关通路,以平衡能量效率与环境适应性;

- 复合物装配不平衡与蛋白稳定性差异是蛋白质组进化的主要驱动力之一。

研究人员指出,该框架可广泛应用于其他模式生物乃至人类系统,为理解复杂性状、疾病机制及进化动力学提供定量依据。未来结合时间序列与环境变量,将进一步揭示基因型—蛋白质组—表型之间的动态因果关系。

整理 | DrugOne团队

参考资料

Christopher M. Jakobson et al. ,A genome-to-proteome map reveals how natural variants drive proteome diversity and shape fitness.Science390,eadu3198(2025).

DOI:10.1126/science.adu3198

内容为【DrugOne】公众号原创|转载请注明来源